pianeta

Nome usato dagli antichi per indicare gli oggetti celesti da essi conosciuti (Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno) che non occupassero una posizione fissa sulla sfera celeste. Attualmente designa un corpo opaco che riceve luce dal Sole e orbita intorno a esso, descrivendo una curva chiusa, a forma di ellisse; per estensione, denominazione di astri analoghi che si pensa possano orbitare intorno ad altre stelle.

Classificazione

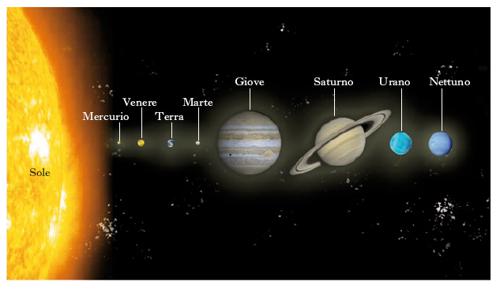

Secondo la tradizionale classificazione i p. veri e propri, in ordine di distanza dal Sole, sono: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. A essi si aggiunge una moltitudine di piccoli p., detti pianetini o asteroidi, che orbitano, per la maggior parte, fra Marte e Giove in una regione chiamata fascia degli asteroidi.

Nel 2006 l’Unione Astronomica Internazionale (IAU), ha stabilito una nuova definizione di p.: che è un corpo celeste a) in orbita attorno al Sole, b) con massa sufficiente affinché la sua gravità gli faccia assumere una forma di equilibrio idrostatico (quasi sferica), c) che ha ripulito lo spazio intorno alla sua orbita. Un corpo celeste che possiede le proprietà a) e b), ma non la c) e che non è un satellite, è classificato come p. nano. Tutti gli altri oggetti che orbitano attorno al Sole, e non sono pianeti, pianeti nani o satelliti, sono classificati come «piccoli corpi del Sistema solare». In base a questa definizione Plutone è declassato a p. nano, categoria cui appartengono, in ordine decrescente di massa, Haumea (scoperto nel 2004), Eris (2005), Plutone, Makemake (2004) e Cerere.

I p. sono facilmente distinguibili dalle stelle perché, a differenza di queste, appaiono al cannocchiale come oggetti non puntiformi. Per i p. (Mercurio e Venere) con orbita interna a quella della Terra, l’elongazione, cioè la distanza angolare dal Sole, si mantiene sempre inferiore a determinati valori (28° per Mercurio, 48° per Venere). Per gli altri p., la cui orbita è esterna a quella della Terra, l’elongazione può variare fra 0° e 180°. Al pari della Luna, Mercurio e Venere presentano il fenomeno delle fasi, perché rivolgono alla Terra a volte l’emisfero illuminato e a volte quello oscuro. Questo effetto si presenta in misura minore per gli altri p., diminuendo sempre più al crescere della loro distanza. Nella tab. 1 sono specificati i simboli con cui si indicano i p. e alcune loro proprietà fondamentali: la distanza media dal Sole, il periodo di rotazione e quello di rivoluzione, il diametro, la massa e la densità media.

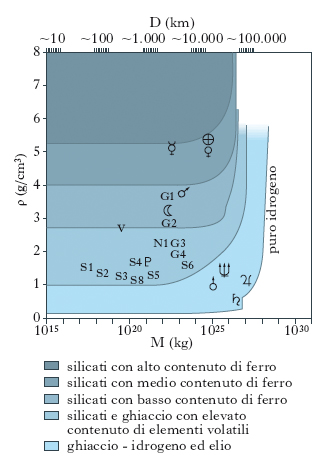

Riguardo alla densità, va osservato che i valori che essa assume per ciascun p. non dipendono soltanto dalla composizione chimica, ma anche dalla massa. Infatti, la densità di un astro, a parità di composizione chimica, aumenta al crescere della massa perché la materia all’interno di esso è tanto più compressa quanto maggiore è il suo campo gravitazionale. Per effettuare un confronto più significativo fra p. di massa diversa, si introduce allora la densità non compressa (ultima colonna della tab. 1), definita come la densità del corpo in condizioni di pressione normale (1 bar).

I p. vengono suddivisi in p. interni (o terrestri) e p. esterni (o giganti), a seconda che le loro orbite siano interne o esterne alla fascia asteroidale (fig. 1). I due gruppi si distinguono per le loro proprietà fisiche, chimiche e dinamiche. Al primo gruppo appartengono Mercurio, Venere, Terra e Marte; al secondo, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Come risulta dalla tab. 1, i p. esterni hanno dimensioni e masse assai maggiori dei p. interni (complessivamente, essi rappresentano oltre il 99% della massa di tutti i p.). Le loro densità sono, invece, basse (fra 0,7 e 1,6 g/cm3) rispetto a quelle dei p. interni (comprese fra 3,9 e 5,5 g/cm3). A tali differenze di densità corrispondono composizioni chimiche diverse: i quattro grandi p. esterni sono costituiti soprattutto da ghiaccio e dagli elementi più leggeri (idrogeno ed elio); quelli interni, da silicati e metalli. Assai diverse, sia per composizione che per origine, sono le atmosfere dei due gruppi di pianeti. Le atmosfere dei p. esterni sono primitive, cioè consistono, in larga misura, dei gas (idrogeno ed elio) della nebulosa solare primordiale. Le atmosfere dei p. interni sono, invece, secondarie, cioè consistono di gas (anidride carbonica, azoto, ossigeno ecc.), che hanno avuto origine in processi, come l’attività vulcanica o biologica, intervenuti in un’epoca successiva alla formazione dei pianeti. Queste differenze sono legate alle masse dei p. dei due gruppi: infatti, i p. esterni, grazie al loro intenso campo gravitazionale, hanno trattenuto, almeno in parte, i gas più leggeri della loro atmosfera primordiale, mentre i p. interni, meno massicci, li hanno dispersi completamente nello spazio. Un caso particolare è rappresentato da Mercurio che, a causa della sua piccola massa e della vicinanza al Sole, è rimasto praticamente privo di atmosfera. I p. esterni si differenziano da quelli interni sotto vari altri aspetti. Per es., essi sono privi di una crosta solida, mentre tutti i p. interni (e Plutone) ne sono dotati. Inoltre, i p. esterni hanno velocità di rotazione più elevate (i loro periodi di rotazione sono tutti inferiori a un giorno), posseggono sistemi di anelli e numerosi satelliti (a essi appartengono ben 58 dei 61 satelliti noti del Sistema solare).

Origine ed evoluzione dei pianeti

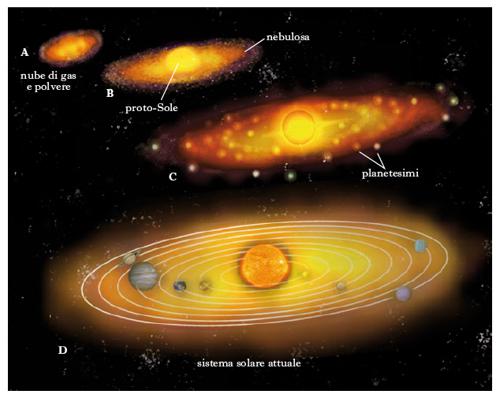

La nebulosa solare. - Il Sistema solare ebbe origine, circa 4,6 miliardi di anni fa, da una nube di gas e polvere. La nube cominciò a contrarsi gravitazionalmente dando luogo a una condensazione centrale, il proto-Sole, mentre il materiale residuo formò, intorno a questo, la cosiddetta nebulosa solare (fig. 2). Dalla nebulosa solare trassero origine i pianeti. Certamente questa doveva avere una massa assai maggiore di quella complessiva degli attuali p. (poco più di 10–3 M⊙, dove M⊙ è la massa del Sole). Ciò è provato dal fatto che i p., soprattutto quelli interni, posseggono elementi pesanti, come il silicio o il ferro, in percentuali di gran lunga maggiori del mezzo interstellare, la cui composizione chimica presumibilmente rispecchia quella della nebulosa solare. Si pensa che gli elementi leggeri (idrogeno ed elio), che dovevano essere i principali costituenti della nebulosa, siano andati in gran parte dispersi nello spazio. La nebulosa poteva in origine avere una forma irregolare, ma in un tempo assai breve (circa un milione di anni) deve avere assunto quella di un disco appiattito, centrato intorno al piano equatoriale del Sole. La ragione (la stessa invocata per spiegare la struttura degli anelli dei p. esterni) è spiegata dal fatto che una particella, che descriva intorno al Sole un’orbita inclinata rispetto all’equatore, interseca le traiettorie delle particelle vicine, subendo, con queste, continue collisioni che la portano un po’ alla volta su un’orbita equatoriale e circolare.

Condensazione dei gas della nebulosa. - Durante la contrazione, a causa della conversione di energia gravitazionale in energia termica, la nebulosa solare si riscaldò a oltre 2000 K. A tale temperatura, e nelle condizioni di bassa pressione (meno di 0,1 mbar) esistenti nello spazio, essa doveva essere interamente gassosa. Tuttavia, quando il processo di contrazione rallentò, la rapida dispersione di calore dovuta all’irraggiamento raffreddò la nube e alcune sostanze cominciarono a condensare formando minuscoli grani. I primi elementi a passare allo stato solido, a temperatura di ∼1500 K, furono quelli meno volatili, come il tungsteno, l’alluminio, il titanio; a temperature via via inferiori si formarono grani di ferro-nichel, di silicati e di minerali carbonacei. A temperature minori di 500 K cominciò, infine, a condensare anche il vapore acqueo, prima combinandosi con i grani di silicati per dare minerali idrati e poi (al di sotto di 200 K) formando direttamente cristalli di ghiaccio. Secondo le teorie astrofisiche ciò ebbe importanti conseguenze; il Sole, infatti, nel corso della sua evoluzione, attraversò la fase di T-Tauri, nella quale generò un vento assai impetuoso che dovette spazzar via la maggior parte dei residui gassosi della nebulosa primordiale. La composizione chimica dei p. si può allora spiegare assumendo che in quell’epoca nei gas della nebulosa valesse la relazione adiabatica fra pressione e temperatura, descritta dalla curva della fig. 3. In corrispondenza dell’orbita di ciascuno dei p. (indicati in figura dai rispettivi simboli sulla curva adiabatica), il processo di condensazione aveva raggiunto una diversa fase di sviluppo: nelle fasce più vicine al Sole, e quindi più calde, si erano formati soltanto grani di metalli e silicati, in quelle più lontane, e più fredde, anche quelli di minerali carbonacei e di ghiaccio. A quel punto, il vento solare, espellendo gran parte dei gas, interruppe bruscamente il processo di condensazione e ‘congelò’ la composizione chimica dei materiali che avrebbero dato origine ai vari pianeti.

Accrescimento collisionale e collasso gravitazionale. - Le aggregazioni di polvere (sotto l’azione di forze attrattive di natura elettrostatica), originate dalle collisioni fra i grani, costituirono i planetesimi, cioè i nuclei di formazione dei pianeti (fig. 2). Quando raggiunsero masse notevoli, i planetesimi cominciarono ad attirarsi a vicenda con forze crescenti e ad urtarsi a velocità più elevate. A seconda della loro massa, gli effetti degli urti erano diversi: i planetesimi più piccoli si disgregavano, mentre quelli più grandi, grazie al loro più intenso campo gravitazionale, riuscivano a catturare i corpi coi quali collidevano. I planetesimi più grandi, che erano gli unici a sopravvivere e ad accrescersi a ogni collisione, si comportarono pertanto come delle specie di spugne gravitazionali, assorbendo un po’ alla volta tutti i materiali più minuti che si trovavano lungo la loro orbita. Questo processo, detto accrescimento collisionale, è relativamente rapido: simulazioni all’elaboratore hanno mostrato che, partendo da una moltitudine di piccoli aggregati di polvere, si arriva a formare un corpo delle dimensioni di Marte in appena 100.000 anni. D’altra parte, l’accrescimento collisionale non giustifica l’elevato contenuto di idrogeno ed elio dei p. esterni, dato che questi elementi non possono essersi condensati in particelle solide alle temperature e pressioni che esistevano nella nebulosa solare. L’ipotesi più attendibile è allora che alla formazione dei p. esterni abbiano contribuito sia l’accrescimento collisionale sia l’attrazione gravitazionale delle particelle (che può provocare una rapida contrazione, il così detto collasso gravitazionale, della nube di gas e polveri). Una situazione particolare si verificò nella fascia asteroidale, dove il processo di accrescimento collisionale venne a un certo punto bloccato dal campo gravitazionale di Giove, il p. gigante che si era formato nelle vicinanze: gli attuali pianetini rappresenterebbero pertanto delle specie di ‘planetesimi fossili’, che non riuscirono mai a evolversi in un vero e proprio p. (➔ pianetini).

Quando il processo di formazione dei p. poteva dirsi quasi concluso, i planetesimi residui erano ancora numerosi. Molti di essi vennero via via catturati dai p. maggiori o dai loro satelliti. Gli impatti scavarono crateri, a volte enormi, nella crosta di tutti i p. che ne erano dotati. La pioggia meteoritica più intensa durò alcune centinaia di milioni di anni: essa subì un brusco rallentamento circa 3,9 miliardi di anni fa, come è provato dalla più bassa densità di crateri sulle superfici planetarie formatesi in epoca successiva (➔ cratere). Non tutti i planetesimi vennero però catturati. Alcuni, infatti, nel corso di incontri ravvicinati con i p. giganti, furono sospinti dal campo gravitazionale di questi agli estremi confini del Sistema solare: sono le comete, corpi ghiacciati che orbitano a enormi distanze dal Sole finché qualche perturbazione non li fa precipitare nelle regioni interne del Sistema solare.

Differenziazione interna dei pianeti. - Tutti i p. hanno una struttura interna che consiste di strati di composizione chimica diversa, con un nucleo centrale in prevalenza metallico. Nei p. interni, in particolare, si distinguono un nucleo, un mantello e una crosta. I p., tuttavia, avrebbero avuto origine come corpi solidi quasi omogenei. Solo in seguito in essi si sviluppò un processo di differenziazione che produsse la loro attuale struttura. D’altra parte, l’analisi delle rocce terrestri, lunari e meteoritiche ha rivelato che, nelle prime fasi della loro vita, i p. interni subirono la fusione degli strati superficiali. Sono state proposte varie sorgenti di energia per spiegare tale fenomeno. Le due più ovvie sono il calore sviluppato dagli urti fra i planetesimi, nella fase di accrescimento, e quello prodotto dal decadimento degli elementi radioattivi. Un altro è il riscaldamento elettromagnetico. Quest’ultimo dipende dal fatto che il Sole, come già si è accennato, nelle prime fasi della sua vita, avrebbe emanato un vento di gas ionizzati assai più intenso di quello odierno (➔ vento). Il campo magnetico solare, trasportato nello spazio da questo vento, indusse nei p. intense correnti elettriche, che, a loro volta, svilupparono calore per effetto Joule. Col declinare dei processi di riscaldamento, l’oceano di magma superficiale si raffreddò rapidamente, irradiando energia nello spazio, e si solidificò. In profondità, invece, il calore continuò ad accumularsi, grazie all’isolamento termico assicurato dagli strati sovrastanti, producendo una fusione assai più duratura delle rocce (almeno nei p. maggiori, come la Terra, esiste tuttora un nucleo fluido). La fusione fu all’origine del processo di differenziazione: infatti, i magmi più densi si raccolsero al centro dei p., mentre quelli più leggeri salirono verso la superficie. Al riscaldamento interno dei p. contribuì lo stesso processo di differenziazione, perché la caduta dei materiali pesanti verso il centro liberò energia gravitazionale che si trasformò in energia termica.

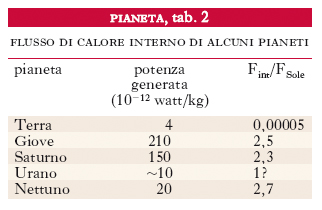

Bilancio termico attuale dei pianeti. - I processi interni di riscaldamento, che produssero la differenziazione dei p. nelle prime fasi della loro vita, sono oggi assai rallentati, ma non del tutto esauriti. La tab. 2 riporta, per la Terra e per i p. esterni, la potenza complessiva sviluppata per chilogrammo di materia e il rapporto fra il flusso di calore emesso dal p. (Fint) e quello ricevuto dal Sole (FSole). Si nota che il bilancio termico della Terra è ben diverso da quello dei p. esterni, almeno tre dei quali (Giove, Saturno e Nettuno) irradiano nello spazio più energia di quanta ne ricevano dal Sole.

P. extrasolari

Per p. extrasolare si intende, generalmente, un corpo celeste, avente una massa non superiore ad alcuni millesimi della massa solare (cioè dell’ordine, o più piccola, della massa di Giove), orbitante intorno a una stella. Fino al 1995 la ricerca di p. extrasolari non aveva avuto esito: i vari candidati, che di volta in volta erano stati proposti, non ricevevano poi conferma. La principale ragione degli insuccessi era dovuta al fatto che si cercava di individuare soltanto oggetti situati a distanze di alcune unità astronomiche dalle stelle esaminate. Ciò perché, secondo le vedute dei planetologi, i p. giganti (gli unici rivelabili con le tecnologie disponibili) non avrebbero potuto formarsi in vicinanza di una stella (nel Sistema solare, infatti, essi si trovano tutti a distanze dal Sole di almeno 5 UA). La svolta è avvenuta nel 1995, quando M. Mayor e D. Queluz dell’Università di Ginevra, al termine di pochi mesi di osservazioni, annunciarono di avere individuato un p. di massa fra 0,5 e 1 M (dove M è la massa di Giove), orbitante a 0,05 UA intorno a 51 Pegasi (una stella simile al Sole per massa, spettro ed età). La scoperta non è rimasta isolata. Nel 2009 sono stati individuati oltre 350 p. extrasolari ed è facile immaginare che le scoperte siano destinate a moltiplicarsi grazie al progredire delle tecniche di indagine.

Anelli dei pianeti

Gli anelli dei p. sono insiemi di corpi di piccole dimensioni (da pochi micron a qualche centinaio di metri), che si muovono come satelliti, su orbite circolari, nel piano equatoriale di un pianeta. Ne sono provvisti i quattro p. esterni maggiori: Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Fino al 1977 l’unico sistema di anelli noto era quello di Saturno, scoperto da C. Huygens nel 1659. Gli anelli degli altri p. sono stati individuati solo nella seconda metà del 20° sec.: quelli di Urano, nel 1977, osservando l’occultazione di una stella; quelli di Giove nel 1979, dalla sonda Voyager 1; quelli di Nettuno nel 1984, osservando un’occultazione stellare e poi, nel 1989, da Voyager 2. La natura di queste strutture fu chiarita definitivamente da J. Keeler, alla fine del 19° secolo. Dallo spostamento Doppler delle righe dello spettro della luce solare riflessa, Keeler calcolò la velocità di rotazione degli anelli di Saturno a varie distanze dal p., stabilendo che il periodo di rotazione era più lungo sul loro bordo esterno che non su quello interno: tale fenomeno dimostrava che gli anelli non consistevano di un unico corpo solido (che avrebbe dovuto ruotare rigidamente), ma di una moltitudine di piccoli oggetti (i cui periodi di rivoluzione obbedivano alla III legge di Keplero). Fra gli anelli dei vari p. sussistono importanti differenze. Saturno possiede il sistema di anelli di gran lunga più grande, avente una massa complessiva di ∼1018 kg (equivalente a quella di un satellite del diametro di ∼250 km). Seguono il sistema di Urano, con una massa ∿1000 volte più piccola, quello di Nettuno (della cui massa manca però una stima) e, infine, quello di Giove, il più tenue, con una massa che è ancora 1000 volte più piccola della massa degli anelli di Urano (tutte insieme, le particelle degli anelli di Giove formerebbero un satellite avente un diametro di appena 30 m). Riguardo alle dimensioni delle particelle, negli anelli di Urano prevalgono oggetti relativamente grandi, con diametri dell’ordine del metro; in quelli di Saturno, oggetti di dimensioni dal centimetro al metro; in quelli di Nettuno e Giove, particelle di polvere assai minute. Le particelle degli anelli di Saturno hanno un’elevata riflettività (50-60%), mentre quelle degli altri p. sono più scure: si pensa che le prime consistano soprattutto di ghiacci e le altre di silicati o di sostanze carbonacee.

L’esistenza degli anelli è certamente legata agli effetti delle forze di marea che un p. esercita sui corpi circostanti. Intorno a ogni p. c’è una regione di spazio entro la quale queste forze sono così intense da disgregare un satellite vincendo la forza di attrazione gravitazionale che tiene unite le sue parti. Il raggio di tale regione è detto raggio di Roche, dal nome del matematico francese E.-A. Roche che per primo, intorno al 1850, ne calcolò il valore. Questa circostanza è fondamentale per spiegare l’origine dei sistemi di anelli. Sono state proposte, al riguardo, due teorie principali. Secondo la prima, il materiale che costituisce gli anelli di un p. non sarebbe mai riuscito ad aggregarsi in un unico satellite, perché il processo di accrescimento sarebbe stato bloccato dalle forze di marea. Secondo l’altra teoria, invece, gli anelli deriverebbero dalla frammentazione di corpi più grandi, avvenuta nelle immediate adiacenze del pianeta. Si può pensare che un satellite, essendosi avvicinato troppo al p., sia stato disgregato dalle forze mareali esercitate da questo oppure che esso sia stato distrutto da una collisione catastrofica con una meteorite. In entrambi i casi, i frammenti, trovandosi a distanze dal p. minori del raggio di Roche, non avrebbero avuto la possibilità di aggregarsi nuovamente in un unico corpo. Non è tuttora chiaro quale di questi due modelli sia più attendibile.

Credenze astrologiche

Nelle dottrine astrologiche d’origine babilonese, la posizione dei p. (i cinque allora conosciuti, più il Sole e la Luna) rispetto ai segni zodiacali e alle cosiddette case (le 12 sezioni dell’eclittica celeste in corrispondenza all’equatore) determinerebbe il destino di ogni singolo evento. Ogni p. ha il suo domicilio in un determinato segno dello zodiaco, dove esercita il suo massimo influsso. Quanto alle case, l’influsso del p. è più forte nella prima, quarta, settima e decima casa, più debole nella terza, sesta, nona e dodicesima. Il sistema astrologico considera inoltre le congiunzioni, opposizioni e quadrature tra i pianeti. Questo complesso di dottrine ebbe massimo sviluppo nell’età ellenistica e poi, anche attraverso gli Arabi, ha avuto larga diffusione nella cultura medievale e rinascimentale.

Per l’astrolatria ➔ planetari, dei.

Abstract di approfondimento da Nuovi sistemi solari Giovanni F. Bignami (Enciclopedia della Scienza e della Tecnica)

Nel febbraio 2007 la famiglia dei pianeti extrasolari conta 212 membri. Di essi, 200 sono stati scoperti (o confermati) con il metodo delle velocità radiali (20 sono in sistemi multipli, per un totale di 172 sistemi planetari). Di questi pianeti, quattordici sono stati studiati anche con il metodo dei transiti (in effetti alcuni sono stati scoperti con questo metodo), permettendo di avere informazioni anche sul loro raggio, e quindi sulla loro densità. Dei rimanenti pianeti extrasolari, quattro sono stati scoperti con il metodo di microlente gravitazionale, quattro con immagini dirette e quattro sono stati rivelati in due sistemi planetari intorno a pulsar radio.

Consideriamo i risultati ottenuti fino a ora e, pur tenendo conto di tutte le limitazioni osservative, esaminiamo le caratteristiche dei pianeti extrasolari e delle loro stelle. L’analisi della distribuzione della massa dei pianeti con periodi orbitali inferiori a 3000 giorni mostra che la frequenza della scoperta dei pianeti è maggiore per gli oggetti di massa minore. Ciononostante, la massa dei pianeti osservati oscilla tra qualche decina di masse terrestri e qualche decina di masse gioviane, mentre la distanza dalla stella è, nella grande maggioranza dei casi, solo una frazione di unità astronomica. Si tratta quindi di pianeti simili ai giganti gassosi del Sistema solare, che orbitano intorno alla loro stella alla distanza di Mercurio. È un risultato importante e non previsto: per stelle simili al Sole ci si aspettava di trovare pianeti simili a Giove alla distanza di 4 o 5 unità astronomiche, non ad appena 0,05 unità astronomiche dalla loro stella. Per di più, molti dei pianeti si muovono su orbite con elevata eccentricità, cosa che non si riscontra nel Sistema solare ed è difficile da conciliare con l’idea che i pianeti si formino all’interno di dischi interplanetari, la viscosità dei quali dovrebbe circolarizzare le orbite. Pochi dei sistemi planetari trovati contengono più di un pianeta, ma questo può essere un limite del metodo di ricerca, basato sugli spostamenti di velocità radiali, spostamenti più apprezzabili per pianeti grandi.

L’esame dei risultati ottenuti mostra con sorprendente chiarezza che il paradigma che avevamo desunto dal Sistema solare è, se non sbagliato, sicuramente incompleto. Il gradiente termico presente nel disco protoplanetario ha un ruolo molto importante, poiché concentra nei corpi più prossimi alla stella i materiali con densità più elevata, mentre relega in quelli più lontani i materiali volatili. Secondo queste teorie, quindi, pianeti giganti non avrebbero potuto esistere così vicino alla stella. L’unico pianeta extrasolare che non contraddica le teorie sviluppate per spiegare la formazione del Sistema solare è OGLE-2005-BLG-390Lb, il più piccolo dei pianeti scoperti. Oggi si suppone che la formazione dei pianeti avvenga secondo due direttrici principali: la frammentazione del disco protoplanetario, o l’accrescimento di protoplanetesimi su un nucleo centrale. Entrambe le ipotesi incontrano grande difficoltà a rendere conto dell’esistenza dei cosiddetti giovi caldi, principalmente a causa della temperatura relativamente elevata delle regioni dove il pianeta si deve formare.

Una delle soluzioni proposte si chiama migrazione, secondo la quale i pianeti si formano nelle regioni più esterne e poi migrano verso quelle più interne. L’esistenza dei giovi caldi ci ha costretto ad accettare l’idea che la posizione attuale di un pianeta possa non avere nulla a che fare con la sua posizione alla nascita. La migrazione può avere diverse cause, legate, per esempio, a interazioni gravitazionali tra pianeti giganti, in seguito alle quali uno dei pianeti può essere espulso dal sistema, mentre gli altri si avvicinano alla stella. Oppure la causa è l’interazione tra il disco gassoso (che rimane alla base della formazione di ogni sistema planetario) e il pianeta, la cui massa è un parametro importante, perché determina la sua capacità di aprirsi un varco nel disco oppure no. I modelli di migrazione richiedono che i pianeti si formino molto rapidamente, altrimenti il vento della stella potrebbe dissipare il disco prima che questo interagisca con il pianeta. Fare iniziare la migrazione è solo una parte del problema: è anche importante identificare uno o più meccanismi per arrestarla, per evitare che il pianeta cada sulla sua stella.

L’abbondanza di pianeti con periodo orbitale di tre giorni e la rarità di pianeti con periodo orbitale inferiore fanno pensare che debba esistere un meccanismo frenante, anche se ancora non si conosce quale sia. Ovviamente è possibile che i pianeti che si avvicinano troppo alla loro stella vengano fatti evaporare rapidamente, e quindi diventino troppo piccoli per poter essere rivelati. Anche l’eccentricità misurata per una buona frazione delle orbite dei pianeti extrasolari pone significativi problemi, visto che le teorie alle quali abbiamo accennato non la prevedono. Poiché i pianeti del Sistema solare hanno orbite quasi circolari, è possibile che questo sia un altro indizio che il modello standard per la formazione dei pianeti giganti sia ancora incompleto. Un altro risultato interessante, che emerge dall’analisi statistica del campione di pianeti extrasolari, è l’importanza della composizione della stella: più la stella è ricca di elementi pesanti (la cosiddetta metallicità), maggiore è la sua probabilità di avere pianeti. Mentre solo il 5% delle stelle con metallicità simile al Sole ha un pianeta, la percentuale sale al 20% per le stelle con metallicità doppia di quella solare. Un disco ricco di elementi pesanti avrebbe un maggiore contenuto di grani di polvere e quindi favorirebbe la formazione di pianeti, poiché la composizione della stella deve riflettere quella del disco intorno a essa.

Il futuro

Nel giro di qualche anno il numero dei pianeti extrasolari conosciuti dovrebbe raggiungere parecchie migliaia. Dalla maggiore statistica disponibile e da successivi studi approfonditi, per esempio con strumenti ad altissima risoluzione mediante interferometria spaziale di seconda generazione, dovrebbe essere possibile ricavare gli esempi più interessanti per somiglianza con la Terra (massa, periodo orbitale, distanza dalla stella centrale di tipo possibilmente solare ecc.). Con l’aumentare del numero dei pianeti conosciuti al di fuori del Sistema solare, crescerà anche l’interesse di cercare, su di essi, tracce di vita. Per semplicità consideriamo quei pianeti che possano ospitare forme di vita simile a quella che conosciamo sulla Terra. Si richiedono allora pianeti sufficientemente pesanti da trattenere un’atmosfera (differenza tra Terra e Marte), ma non così pesanti da trattenere l’idrogeno, letale per ogni forma di vita (differenza tra Terra e Giove). Si richiede, inoltre, la presenza di acqua liquida sulla superficie, ovvero, alle condizioni di pressione di una ‘normale’ atmosfera, una temperatura superficiale di circa 300 K (differenza tra Terra e Venere). A seconda del tipo di stella intorno alla quale i pianeti orbitano, si può così definire una ‘zona abitabile’, ossia una distanza dalla stella favorevole alla vita, che deve necessariamente essere compresa tra 0,1 e 2 volte la distanza tra la Terra e il Sole (ca. 150 milioni di chilometri). Una distanza maggiore richiederebbe una stella molto più calda del Sole, che però evolverebbe troppo rapidamente per dare il tempo necessario all’evoluzione della vita, che sulla Terra si misura in miliardi di anni. Una distanza minore genererebbe, invece, temperature troppo elevate.

Applicando i criteri di abitabilità alle stelle con sistemi planetari note fino a ora, si osserva che circa nella metà dei casi ci potrebbe essere una zona abitabile, con condizioni favorevoli alla vita. Questo significa che, benché non sia stato ancora scoperto, in quei sistemi planetari, ci potrebbe essere un pianeta roccioso simile al nostro, che ha verosimilmente ospitato lo sviluppo della vita. La situazione diventa meno favorevole nel caso in cui la zona abitabile sia stata attraversata da un gigante gassoso in migrazione. Questa ingombrante presenza può infatti distruggere il pianeta roccioso e la probabilità di trovare un pianeta simile alla Terra nella zona abitabile scende a meno del 10%.

Visto il numero di potenziali soli nella galassia, non mancano certo i candidati da esplorare, alla ricerca di eventuali segni di vita. Quale segno cercare in questo caso? Idealmente, l’analisi spettroscopica della luce riflessa dal pianeta è il metodo di indagine più potente. Nello spettro di un pianeta nella zona abitabile si dovranno cercare, innanzitutto, le righe dell’ossigeno, visto che tutto l’ossigeno molecolare e l’ozono sulla Terra sono di origine biogenica. Si tratta di un metodo diagnostico potente, che ha il solo limite dovuto alla fotodissociazione dell’acqua, soprattutto nelle particolari condizioni di una continua accrezione di acqua dall’esterno del pianeta, come nel caso della caduta di comete. Purtroppo questo tipo di ricerca richiede l’utilizzo di un interferometro spaziale con separazione di almeno 20 m, cioè uno strumento che sarà disponibile solo tra un paio di decenni.

Un metodo diagnostico ancora più generale sarebbe la ricerca di caratteristiche spettrali legate a un convertitore molecolare, capace di trasformare l’energia che proviene dalla radiazione della stella in energia chimica: sulla Terra, per esempio, la clorofilla, che genera caratteristiche bande di assorbimento spettrale. Certo, l’esplorazione di pianeti lontani potrebbe fornire righe ben diverse, legate a una biochimica a noi sconosciuta; in questo caso, una variazione stagionale di intensità potrebbe indicare un ciclo biologico. Per concludere, accenniamo all’esplorazione ‘indiretta’ per la ricerca di vita intelligente, su pianeti anche lontanissimi. Nell’ipotesi che civiltà evolute abbiano la capacità (e la voglia) di inviare segnali verso di noi, cerchiamo di essere pronti a riceverli e a capirli. È lo scopo del progetto SETI (Search for extraterrestrial intelligence), in corso da molti anni con l’utilizzo, finora vano, di piccole percentuali del tempo dei maggiori radiotelescopi del mondo.