Urano

(gr. Οὐρανός)

Mitologia

Divinità greca, rimasta solo nel mito. Secondo Esiodo è figlio e sposo di Gaia, con la quale genera le categorie divine primordiali, alcune delle quali di natura mostruosa (Ciclopi, Ecatonchiri). U. occulta i figli, man mano che nascono, nelle viscere della terra, finché il più giovane dei Titani, Crono, doma il padre, lo mutila dei genitali (dai quali nasce Afrodite) e prende il suo posto.

Astronomia

Settimo pianeta del Sistema solare, in ordine di distanza dal Sole.

Esplorazione

U. è stato il primo pianeta a essere scoperto con l’uso del telescopio: fra il 1690 e il 1770, venne osservato da vari astronomi (J. Flamsteed, J. Bradley, P.-C. Le Monnier e T. Mayer), i quali, tuttavia, lo confusero con una stella; fu F.W. Herschel, il 13 marzo 1781, ad accorgersi per primo che U. si spostava rispetto allo sfondo delle stelle fisse; inizialmente egli lo ritenne una cometa, ma le osservazioni effettuate nei mesi successivi da J. de Saron e A.J. Lexell permisero loro di stabilire (indipendentemente l’uno dall’altro) che si trattava di un pianeta, situato oltre l’orbita di Saturno.

Al telescopio, U. appare come un disco di colore verde-azzurro, il cui diametro angolare varia, nel corso degli anni, da un minimo di 3,1″ a un massimo di 3,7″. Nel 1970, U. venne per la prima volta fotografato, usando un telescopio trasportato a bordo di un pallone stratosferico: queste immagini, la cui risoluzione era 10 volte migliore di quella delle fotografie riprese dal suolo, consentirono di determinare con maggior precisione il diametro del pianeta. Di U., dunque, si conosceva ben poco, quando esso fu raggiunto dalla sonda Voyager II, il cui massimo avvicinamento ha avuto luogo il 24 gennaio 1986 ed è durato poche ore.

Caratteri generali

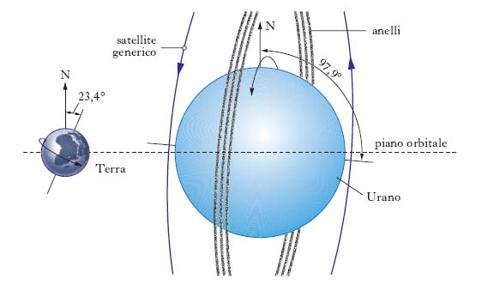

L’orbita di U. ha un semiasse maggiore di 2868 milioni di km (19,18 UA), un’eccentricità ε=0,047 e un’inclinazione rispetto al piano dell’eclittica di 46′. Il periodo del suo moto di rivoluzione intorno al Sole è di 84,01 anni. Il moto di rotazione presenta due caratteristiche singolari: è retrogrado (cioè avviene nel senso orario, per un osservatore situato sul polo nord eclittico) e il suo asse è molto vicino al piano dell’orbita. Fra i pianeti, soltanto Venere ruota in senso retrogrado, ma il suo asse di rotazione è, come quello di tutti gli altri pianeti, quasi perpendicolare all’eclittica. La fig. 1 mette a confronto la rotazione di U. con quella della Terra: si vede che l’asse di rotazione di U. forma un angolo di 97,9° con la normale al piano dell’eclittica, mentre quello della Terra forma con tale retta un angolo di 23,4°. Le anomalie del moto di rotazione di U. vengono attribuite a un impatto con un planetesimo, avvenuto ai primordi della storia del Sistema solare. Il periodo di rotazione interno di U., diverso da quello della sua atmosfera, è di 17h54m. Per dimensioni, U. si colloca al terzo posto fra i pianeti, dopo Giove e Saturno; per massa, invece, al quarto posto, essendo superato anche da Nettuno. Infatti, il suo diametro medio misura 51.118 km (4 volte quello della Terra) e la massa 8,68∙1025 kg (cioè 14,5 volte quella della Terra). Di conseguenza, la densità media è di 1,29 g/cm3. L’accelerazione di gravità alla superficie è 11,5 m/s2; la velocità di fuga 21,3 km/s.

Struttura interna

U., pur essendo assai meno massiccio di Giove, ha pressappoco la sua stessa densità media. Se ne deduce che esso è più ricco percentualmente di elementi pesanti: infatti, se avesse la stessa composizione chimica del pianeta gigante, dovrebbe avere una densità minore, perché la materia al suo interno è meno compressa, essendo più debole il campo gravitazionale. Si suppone che, analogamente a Nettuno, U. sia formato prevalentemente di ghiacci e gas leggeri (idrogeno ed elio), con una frazione di materiali rocciosi pari ad almeno il 20% della sua massa complessiva. La fig. 2 mostra l’ipotetica struttura interna del pianeta, del tutto simile a quella di Nettuno. A differenza di Giove e Saturno (ma analogamente a Nettuno), U. non possiederebbe uno strato di idrogeno metallico (cioè idrogeno ionizzato) liquido, perché le temperature e le pressioni esistenti alla base del mantello non sarebbero sufficienti a ionizzare l’idrogeno, che si troverebbe pertanto tutto nello stato molecolare neutro.

Contrariamente agli altri tre grandi pianeti esterni, U. non possiede un’intensa sorgente di calore interna: infatti, il flusso di calore proveniente dal suo interno, che ne attraversa la superficie, è all’incirca uguale a quello che gli giunge dal Sole (mentre Giove, Saturno e Nettuno irraggiano nello spazio da 2 a 3 volte più energia di quanta ne ricevano dal Sole). U. ha una massa assai più piccola di Giove e di Saturno: è pertanto comprensibile che esso abbia già disperso nello spazio l’energia, liberatasi nella contrazione gravitazionale, che viene invece tuttora irraggiata dai due pianeti maggiori.

Atmosfera

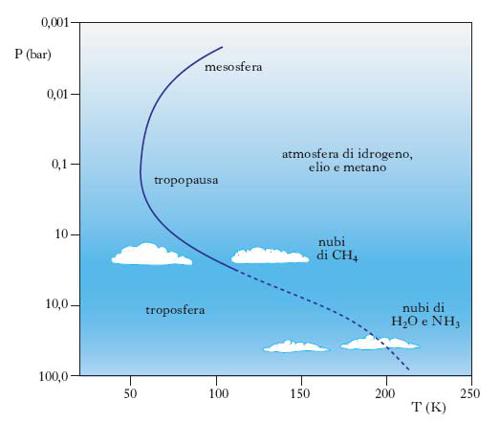

Secondo le osservazioni di Voyager II, l’atmosfera di U. è costituita per l’83% (in volume) di idrogeno (H2), per il 15% di elio (He) e per il 2% di metano (CH4). È proprio quest’ultimo gas che, assorbendo la luce rossa e arancione, conferisce al pianeta il suo caratteristico colore verde-azzurro. La fig. 3 mostra l’andamento della temperatura e della pressione con la quota. Partendo dalla base dell’atmosfera, la temperatura dapprima diminuisce, raggiungendo un minimo di circa 60 K, e poi aumenta nuovamente verso l’esterno: si distinguono, dunque, come nelle atmosfere degli altri pianeti esterni, due strati fondamentali, la troposfera e la mesosfera, separati da una superficie di inversione termica, la tropopausa.

Le immagini fornite da Voyager II hanno anche rivelato che su U. esistono sistemi nuvolosi con una struttura a bande, simile a quella delle nubi di Giove e di Saturno; tuttavia, il contrasto di luminosità fra bande adiacenti è così piccolo da non essere direttamente distinguibile. L’aspetto più interessante della meteorologia di U. è la struttura dei suoi sistemi nuvolosi, distribuiti in fasce di latitudine costante, come quelli di Giove e di Saturno. La cosa è sorprendente perché la distribuzione della luce solare sui tre pianeti è assai diversa. Mentre su Giove e Saturno la regione più illuminata dal Sole è sempre la fascia equatoriale, su U., a causa dell’orientazione anomala del suo asse di rotazione, vi è un ciclo stagionale quanto mai marcato. L’analogia di struttura fra i sistemi nuvolosi di Giove, Saturno e U. indica dunque che l’andamento generale della circolazione atmosferica di un pianeta è controllato assai più dalla sua rotazione (attraverso le forze di Coriolis che da essa dipendono) che non dalla distribuzione della luce solare, che pure ne è il ‘motore’ (almeno nel caso di U.). Su U., d’altra parte, le correnti atmosferiche devono essere molto efficienti nel diffondere il calore solare: le osservazioni di Voyager II hanno rivelato che, contrariamente alle aspettative, le due regioni polari si trovavano quasi alla stessa temperatura, benché il polo sud fosse illuminato e il polo nord in ombra da 21 anni.

Magnetismo

Il campo magnetico di U., scoperto da Voyager II, ha la peculiarità di derivare da un dipolo fortemente eccentrico e inclinato rispetto all’asse di rotazione del pianeta (➔ magnetismo). Poiché anche Nettuno possiede un campo magnetico simile, si pensa che la struttura dei campi magnetici dei due pianeti sia dovuta al fatto che essi sono generati da correnti elettriche che circolano in strati relativamente poco profondi (➔ Nettuno).

Satelliti

Di U. si conoscono attualmente 27 satelliti: i due maggiori (Titania e Oberon), che hanno diametri di oltre 1500 km, furono individuati dallo stesso scopritore di U., F.W. Herschel, nel 1787. Altri tre satelliti vennero scoperti in seguito con osservazioni al telescopio: Ariele e Umbriel, nel 1851, da W. Lassell; Miranda, nel 1948, da G.P. Kuiper.

Anelli

La scoperta degli anelli avvenne il 10 marzo 1977, quando per la prima volta nella storia delle osservazioni di U. si verificò l’occultazione di una stella dietro al disco del pianeta. Il fenomeno permise di riconoscere 5 anelli, che vennero denominati nell’ordine, procedendo dall’interno verso l’esterno, con le lettere greche α, β, γ, δ, e ε. Le osservazioni di Voyager II hanno rivelato l’esistenza di altri 4 anelli più tenui: 3 di essi (denominati 6, 5, 4) sono interni all’anello α, mentre il quarto (η) è intermedio fra β e γ. La ragione per cui gli anelli di U., a differenza di quelli di Saturno noti fin dal 17° sec., sono stati scoperti solo recentemente non dipende solo dalla maggiore lontananza di questo pianeta. Essi, infatti, sono assai più tenui (la loro massa è appena 1/1000 di quella degli anelli di Saturno) e gli oggetti che li compongono sono confinati in bande assai sottili, inframezzate da ampi vuoti (➔ pianeta).