meteorologia

In senso lato, scienza che studia l’atmosfera terrestre e i fenomeni (meteore) di varia natura (dinamici, termodinamici, ottici, elettrici ecc.) che in essa si verificano. La visione innovativa della m. che si è venuta formando con sempre maggior chiarezza nella seconda metà del 20° sec. mostra l’atmosfera, con la sua dinamica da cui hanno origine i fenomeni meteorologici, come una parte inseparabile del sistema complesso formato dagli oceani, dalla radiazione solare e terrestre, dalla litosfera, dalla biosfera e dall’atmosfera stessa. Ciò ha fatto sì che il termine m. abbia assunto in italiano anche il significato di fisica dell’atmosfera, in analogia con quanto accaduto nelle lingue anglosassoni. In questa nuova visione unitaria l’evoluzione dell’atmosfera e quindi dei fenomeni meteorologici è la conseguenza dell’evoluzione della Terra nel suo insieme.

La meteorodinamica è la parte della m. fisica, detta anche m. dinamica, che studia i movimenti delle masse d’aria nell’atmosfera dal punto di vista termodinamico.

Osservazioni

Le osservazioni dello stato fisico dell’atmosfera sono l’elemento base per ogni stima fisico-matematica degli eventi atmosferici futuri. Fin dai primi approcci scientifici la globalità della m. si evidenziò come una necessità imprescindibile per poter comprendere e prevedere la complessa fenomenologia degli eventi meteorologici. Il carattere planetario della m. è ancor più accentuato dall’impossibilità di riprodurre in laboratorio i fenomeni che avvengono nell’atmosfera. Anche i più piccoli fenomeni come, per es., i temporali isolati, si svolgono in volumi di km3 con scambi di energie valutabili in migliaia di miliardi di joule (1012 J) e confrontabili con quelle delle esplosioni nucleari. La disponibilità di metodi di telerilevamento da satellite consente di ovviare, fin negli angoli più remoti del pianeta, alla impossibilità pratica di istituire fitte reti di stazioni di osservazione nelle vastissime aree oceaniche e nelle grandi zone desertiche del globo.

Allo scopo di mantenere sotto un continuo controllo l’evoluzione dell’atmosfera sono attive decine di satelliti meteorologici suddivisi nelle due grandi categorie dei satelliti geostazionari (osservano sempre la stessa porzione di Terra) e dei satelliti eliosincroni (sorvolano il territorio sempre alla stessa ora solare). Le misurazioni da satellite consentono di sondare volumi di atmosfera un tempo irraggiungibili direttamente dalle sonde da terra e garantiscono quella sempre più necessaria continuità di rilevamento delle caratteristiche fisiche dell’atmosfera stessa.

Previsioni

Con le conoscenze in nostro possesso non si parla più di previsioni deterministiche, bensì di metodi probabilistici usati per stimare l’evoluzione futura. Ciò in quanto qualsiasi predizione dell’evoluzione di un sistema complesso come l’atmosfera porta a risultati enunciabili soltanto probabilisticamente secondo la teoria dei sistemi caotici (➔ caos e predicibilità).

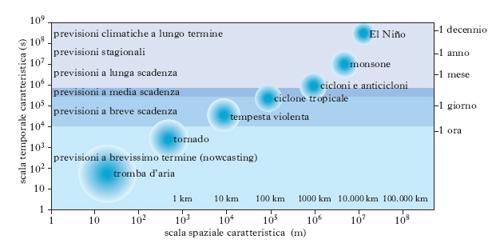

La simulazione dell’atmosfera mediante modelli è il settore della m. che si è maggiormente sviluppato negli ultimi anni del 20° secolo. I più sofisticati modelli simulano l’atmosfera suddividendola in milioni di elementi tridimensionali, in ciascuno dei quali vengono risolte le equazioni della fluidodinamica che descrivono l’evoluzione dell’atmosfera. Su scala globale viene risolta la dinamica delle grandezze atmosferiche di pressione, temperatura ecc., fino a distanze di circa 40 km che, confrontate con la circonferenza massima terrestre di 40.000 km, danno un’idea del dettaglio con cui si descrive la fluidodinamica atmosferica. Con la simulazione quadridimensionale nello spazio e nel tempo della fluidodinamica atmosferica si sono affrontate le previsioni meteorologiche giungendo a elaborare diverse metodologie in funzione dell’estensione temporale della previsione stessa (v. fig.).

Le previsioni a brevissimo termine (da 0 a 12 ore) sono dette anche nowcasting. Per tempi sino ad alcuni giorni si producono le previsioni a media scadenza, con gli stessi modelli di quelle a breve termine, ma con informazione di partenza globale. In questo intervallo di tempo di previsione si è iniziato a studiare l’efficacia di produrre classi di previsioni ottenute con lo stesso modello di simulazione, ma con dati iniziali leggermente diversi. Si simula l’atmosfera partendo da circa un centinaio di casi diversi tra loro per quantità inferiori all’errore di misura delle singole osservazioni. Operando in tal modo si soddisfa la condizione probabilistica cui è legata la conoscenza dell’evoluzione di un sistema complesso. Il risultato non è più una previsione certa, ma la distribuzione dei possibili ‘casi di tempo’ connessi con la condizione iniziale e con il suo errore di partenza. Questo metodo è detto delle previsioni multiple d’insieme ed è ancora oggetto di studio.

I metodi precedentemente citati pongono alla base delle previsioni una o più condizioni iniziali, perché si è dimostrato che lo stato iniziale è condizione necessaria per stimare lo stato finale, la previsione. Gli studi sull’evoluzione del tempo e del clima hanno portato a considerare che una previsione meteorologica mensile, stagionale o addirittura annuale non può seguire la logica della sola condizione iniziale, ma deve tenere conto delle variazioni delle grandezze fisiche che sono al contorno dell’atmosfera e cioè principalmente gli oceani, le acque interne e le masse di ghiaccio. Gli scambi energetici tra l’atmosfera e l’ambiente che la racchiude si evolvono durante tempi che vanno dalla settimana in poi, aspetto di cui ogni tentativo della m. di poter predire il tempo con tali intervalli deve necessariamente tener conto.

Per le previsioni a più lunga scadenza, ai modelli di atmosfera tradizionali viene accoppiato un modello fluidodinamico dell’idrosfera. Questa, evolvendosi più lentamente dell’atmosfera, sembra essere predicibile per tempi più lunghi e quindi in grado di fornire quelle condizioni al contorno, sotto forma di scambi di massa ed energia, che consentirebbero di prevedere la dinamica meteorologica per tempi più lunghi di una settimana con carattere probabilistico. Le condizioni al contorno inferiore dell’atmosfera, date da temperatura superficiale degli oceani, umidità del suolo e copertura nevosa, talvolta hanno una memoria molto più lunga di quanto non abbia il tempo meteorologico e quindi, almeno in prima approssimazione, si può prevedere la loro evoluzione su scale di tempo di settimane o anche di mesi.

Per l’oceano sono stati sviluppati modelli fluidodinamici che ne simulano, in modo analogo a quelli usati per l’atmosfera, l’evoluzione termica e dinamica. Lo sviluppo sia dei modelli atmosferici sia di quelli oceanici verso forme sempre più realistiche e sofisticate ha portato i meteorologi e gli oceanologi a cooperare, creando modelli di simulazione anche per l’interfaccia oceano-atmosfera. Si riproducono così, sempre al calcolatore, anche gli scambi di energia e di massa tra l’atmosfera e l’oceano. Ciò consente, con un meccanismo di retroazione (feedback), di correggere le previsioni dell’evoluzione dei due sistemi, atmosfera e oceano, in modo da fornire a ciascuno le proprie condizioni al contorno in forma più accurata di quanto non sia stato in precedenza. Il risultato di questa cooperazione tra meteorologi e oceanologi ha portato alla realizzazione, per la prima volta su basi scientifiche, di previsioni meteorologiche stagionali.