clima

Il complesso delle condizioni meteorologiche (elementi del c.: temperatura atmosferica, venti, precipitazioni), che caratterizzano una località o una regione nel corso dell’anno, mediato su un lungo periodo di tempo. Si distingue dal tempo (in senso meteorologico), che è una combinazione solo momentanea degli elementi medesimi. Più rigorosamente, si definisce il c. come la descrizione statistica in termini dei valori medi e della variabilità delle quantità rilevanti (i citati elementi del c.) in un periodo di tempo che va dai mesi alle migliaia o ai milioni di anni. Secondo la definizione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, il periodo di media classico è di 30 anni.

I valori degli elementi del c. sono determinati, o quanto meno influenzati, dai fattori del c., distinti in fattori cosmici (movimenti e forma della Terra) e geografici (latitudine, altitudine, distanza dal mare, orientamento delle masse continentali e dei sistemi montuosi, correnti marine, azione umana).

Sviluppo della climatologia

La disciplina che studia il c., i suoi elementi e i suoi fattori e classifica i tipi climatici è la climatologia. Nacque, e sino alla prima metà del 20° sec. si sviluppò, prevalentemente come una disciplina geografica, pur avendo stretti legami con la meteorologia e quindi con la geofisica. Geografi sono stati molti suoi insigni cultori, a partire da A. von Humboldt che può esserne considerato il fondatore, ai primi dell’Ottocento, per proseguire con A. Penck. A. Hettner, E. de Martonne. La climatologia tradizionale, nel cui ambito si sono mossi, fino alla prima metà del 20° secolo, anche i climatologi più noti e autorevoli, quali J. Hann, W. Köppen, C.W. Thornthwaite, ha per oggetto lo stato medio degli elementi meteorologici in una data regione durante determinati intervalli di tempo (mesi, stagioni, anni). Le esigenze della pianificazione prima e le preoccupazioni ecologiche poi hanno dato grande impulso alla climatologia regionale e locale: così, dopo la macroclimatologia, la climatologia regionale e la microclimatologia (che si occupano del clima rispettivamente a scala planetaria, a scala continentale o subcontinentale, e a scala ridotta), si è affermata la mesoclimatologia, che studia il clima alla scala delle singole unità geografiche come le aree montane o le aree urbane.

Dopo la Seconda guerra mondiale si è sviluppata la climatologia dinamica, fondata essenzialmente sullo studio delle masse d’aria e delle loro progressive modificazioni. Suoi strumenti principali sono i modelli numerici di c., sistemi di equazioni esprimenti le relazioni fisiche tra le varie grandezze che determinano lo stato dell’atmosfera. Suoi scopi sono la comprensione quantitativa, in termini statistici, delle reazioni del c. a cambiamenti interni ed esterni all’atmosfera, la ricostruzione del c. passato e anche la previsione di quello futuro. Il c., che può essere considerato come una funzione di distribuzione dello stato fisico dell’atmosfera, è in effetti il risultato dell’interazione tra i vari elementi del sistema climatico: atmosfera, oceani, radiazione solare, ghiacci oceanici e continentali, vulcani attivi e attività antropica con produzione di gas a effetto serra. La dinamica del c. è quindi determinata dall’evoluzione delle grandezze fisiche che regolano le interazioni tra le varie componenti del sistema climatico.

Con i modelli fisico-matematici di c., mediante simulazione numerica su elaboratore elettronico, si cerca di rappresentare l’evoluzione dell’intero sistema climatico, includendo descrizioni dei singoli sottosistemi del sistema climatico. Ognuno dei sottosistemi viene rappresentato mediante un proprio modello e le interazioni tra le varie parti vengono simulate mediante scambi di energia. Il modello più complesso è quello che descrive il sottosistema atmosfera, in quanto sede dei fenomeni più direttamente connessi con il c. stesso. I modelli atmosferici più accurati tengono conto degli effetti di irraggiamento solare, copertura nuvolosa, concentrazione di inquinanti in varia forma (solida, aerosol) e di varia origine (umana, vulcanica ecc.), vegetazione ecc.; tengono ovviamente conto anche della distribuzione di acque e terre emerse. Le equazioni del modello vengono risolte su una maglia discreta tridimensionale. I risultati delle simulazioni del c. mediante modelli consentono di prospettare i diversi scenari della sua possibile evoluzione nel futuro prossimo, i quali dipendono anche dalle attività umane (emissioni di gas, rilascio di aerosol, coltivazioni, deforestazioni ecc.) che interagiscono con i diversi sottosistemi.

È comunque da tenere presente che i modelli sono basati su approssimazioni di varia natura, per es. impiegano una griglia discreta, che non può tener conto di aspetti della orografia e altimetria locale, e includono descrizioni approssimative di alcuni elementi importanti, quali la copertura nuvolosa e gli aerosol, o gli scambi di anidride carbonica fra oceani e atmosfera. Date le comunque relativamente piccole variazioni previste e le notevoli fluttuazioni dei parametri climatici (soprattutto su scala locale), la convalida e il miglioramento dei modelli si fondano su sistematici e dettagliati studi sperimentali, che richiederanno alcuni decenni. Un contributo fondamentale potrà venire soprattutto da sistematiche misure satellitari di assorbimento, rifrazione ed emissione della radiazione nell’atmosfera.

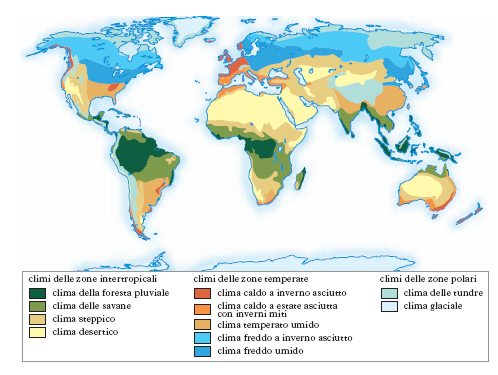

Tipi climatici

Una prima semplice distinzione dei tipi climatici può fondarsi su un solo elemento, come la temperatura (c. caldo, c. freddo) o l’umidità (c. umido, c. secco), o sull’azione di un solo fattore, come la distanza dal mare (c. marittimo, umido, con piccola escursione termica, c. continentale, asciutto, con grande escursione termica). Le numerose classificazioni scientificamente fondate che sono state proposte riflettono i più svariati criteri secondo i quali elementi e fattori del c. possono essere considerati (criteri biologici, economici, medici ecc.). Tra di esse sono da ricordare quelle di E. de Martonne (che porta un’esemplificazione regionale) e quella, notissima e tuttora fondamentale, di W. Köppen (v. fig.), proposta nel 1900 e in seguito ripetutamente perfezionata. Tale classificazione distingue 11 tipi climatici, dei quali 4 prevalentemente compresi nella zona intertropicale (o equatoriale), altri 5 nelle zone temperate e gli ultimi 2 nelle zone polari. I c. della zona intertropicale sono: a) c. della foresta pluviale, con temperature elevate tutto l’anno, piccolissime escursioni stagionali, piogge copiose in tutti i mesi; b) c. delle savane, con temperature elevate tutto l’anno, piccole escursioni e alternanza di periodi umidi e periodi secchi; c) c. steppico, con alte temperature durante tutto l’anno, ma essenzialmente secco; d) c. desertico, con assenza di piogge e fortissime escursioni giornaliere. I c. delle zone temperate sono: a) c. caldo a inverno asciutto, con un semestre prevalentemente umido e uno prevalentemente secco e notevoli differenze termiche fra le varie stagioni; b) c. caldo a estate asciutta, con inverni miti, piogge invernali e siccità estiva; c) c. temperato umido, con inverni non rigidi, piogge assai abbondanti e ben distribuite in tutto l’anno; d) c. freddo a inverno asciutto, con precipitazioni concentrate nei mesi estivi e inverno secchissimo; e) c. freddo umido, con inverni lunghi e rigidi, estati relativamente calde. I c. delle zone polari sono: a) c. delle tundre, con temperature inferiori a 0 °C durante tutto l’anno, precipitazioni scarse e sotto forma di neve; b) c. glaciale, con temperature bassissime, precipitazioni scarse; nebbie frequenti e fitte.

Successiva è la classificazione di C.W. Thornthwaite (1948), basata su una quantificazione parametrica: fondata sul calcolo dell’umidità e dell’aridità col metodo dell’evapotraspirazione (potenziale e reale), fa riferimento, in primo luogo, a un «indice di umidità globale» – che tiene conto dell’alternanza stagionale di eccedenze e deficit idrici – per individuare, in base ai valori dello stesso, i seguenti tipi di c.: perumido; umido, suddiviso in quattro fasce di valori dell’indice; da umido a subumido; da subumido a subarido; semiarido; arido. Ai parametri udometrici si affiancano quelli termici (anch’essi riportati, peraltro, al calcolo dell’evapotraspirazione potenziale mediante l’«indice di efficienza termica»), in base ai quali si individuano i c. megatermico, mesotermici (quattro sottotipi), microtermici (due sottotipi), della tundra e del gelo. Oltre ai due parametri medi annui, Thornthwaite ne ha elaborati altri due, per misurare i rispettivi gradi di stagionalità (udometrica e termica), ciascuno di essi pure in nove livelli. Rappresentati con lettere dell’alfabeto, i quattro parametri danno luogo alla formula climatica, in cui si leggono, di seguito, i caratteri climatici di ogni singola località di rilevamento.

Da un punto di vista agronomico si distinguono un c. desertico, dove è possibile la coltivazione soltanto con l’irrigazione; un c. arido, dove sono possibili, con speciali accorgimenti (aridocoltura), coltivazioni senza sussidio dell’irrigazione; un c. subumido, dove sono possibili coltivazioni continue in tutte le annate e in tutte le stagioni e dove l’irrigazione può determinare un aumento sensibile nella produzione; un c. umido, dove l’irrigazione non dà tale sensibile aumento. Gli agronomi americani distinguono invece i c. in arido, subarido, subumido, umido a seconda che la quantità annua di precipitazioni sia inferiore a 250 mm, tra 250 e 500 mm, tra 500 e 750 mm, superiore a 750 mm.

Si dice poi c. pedologico il complesso delle condizioni fisiche del terreno dipendenti dalla temperatura, umidità ecc., che si determina nello strato a diretto contatto con l’ambiente aereo, assai importante per l’influsso sullo sviluppo delle forme vegetali a ciclo annuo.

Cambiamenti climatici

Ricostruendo l’evoluzione climatica si è osservata, a partire dal 1970 una variazione del c. con tendenza a un generalizzato aumento della temperatura media dell’aria al livello del suolo e conseguenti riduzione delle masse di ghiaccio polare e continentale, e lieve innalzamento del livello marino. La maggior parte dei climatologi attribuisce tale riscaldamento globale all’accresciuto rilascio di gas serra (➔), principalmente anidride carbonica, derivanti da attività industriali e agricole. Previsioni, condotte con modelli climatologici, indicano per il 21° sec., sia pure con grandi margini di incertezza, un molto probabile sensibile riscaldamento, ancora attribuito principalmente al rilascio di gas serra; in particolare la maggior parte degli esperti prevede un aumento di temperatura media globale compresa fra 1,5 °C e 3 °C (e quindi ulteriore riduzione dei ghiacci polari e conseguente innalzamento del livello medio dei mari) e un aumento di frequenza di fenomeni meteorologici estremi, quali uragani, tornado, lunghi periodi di siccità, precipitazioni estremamente intense e concentrate nello spazio e nel tempo ecc.

La grande influenza che il c. ha sulle attività umane e il potenziale impatto negativo di un riscaldamento globale per la maggior parte della popolazione hanno portato l’ONU a promuoverne lo studio, prima attraverso la creazione di un gruppo di lavoro internazionale sul tema denominato Intergo;vernmental Panel on Climatic Change (➔ IPCC) e successivamente promuovendo varie conferenze mondiali sull’ambiente, sullo sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici. Attraverso queste, sono stati definiti, in particolare con la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change e il protocollo di Kyoto), alcuni limiti per le attività umane ritenute responsabili di variazioni ambientali e quindi anche climatiche.

La UNFCCC, adottata a New York il 9 maggio 1992, fu aperta alla firma nel corso della Conferenza di Rio de Janeiro sull’ambiente e lo sviluppo, nel giugno 1992. Essa afferma il principio secondo cui le alterazioni climatiche sulla Terra costituiscono una preoccupazione comune di tutti gli Stati, ma evita di qualificare il c. terrestre come patrimonio comune dell’umanità, sottolineando al contrario il principio della sovranità degli Stati anche nell’ambito della cooperazione internazionale volta a fronteggiare i rischi di cambiamenti climatici. Di conseguenza la convenzione pone alcune norme generali e fissa alcuni obiettivi, tra cui, principalmente, la stabilizzazione della concentrazione di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da prevenire interferenze dannose con il sistema climatico, demandando agli Stati contraenti di adottare le misure necessarie per la salvaguardia del c., singolarmente o tramite successivi accordi internazionali, compatibili con i programmi nazionali di sviluppo e in base al principio secondo cui la tutela del c., come ogni altro problema ambientale, rappresenta una responsabilità comune, pur differenziata a seconda del livello di sviluppo dei singoli paesi.

Il protocollo di Kyoto fu adottato nella terza conferenza delle parti dell’UNFCCC, tenuta a Kyoto nel 1997 per verificare le strategie intraprese a seguito della convenzione quadro. Individuando una delle principali cause dei cambiamenti climatici nelle emissioni in atmosfera di gas e inquinanti capaci di aumentare l’effetto serra naturale della Terra, il protocollo definisce alcuni obblighi di natura politica e socioeconomica che investono i paesi firmatari nei settori più rilevanti delle economie nazionali (produzione e utilizzazione dell’energia, produzione industriale, agricola e agroalimentare) con l’obiettivo di mitigarne gli effetti negativi nel breve termine temporale. La convenzione impone ai paesi industrializzati e a economia di transizione (in totale 36 paesi e l’Unione Europea nel suo complesso) di ridurre complessivamente del 5% le principali emissioni antropogeniche di biossido di carbonio, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo nel periodo tra il 2008 e il 2012, con l’obiettivo di ritornare ai livelli del 1990 per i primi tre gas e del 1995 per gli altri tre (l’UE è impegnata in una riduzione complessiva dell’8%; l’Italia del 6,5%). Penalità sono previste per quei paesi che non rispetteranno gli obiettivi fissati. Per i paesi in via di sviluppo il protocollo non impone riduzioni, ma solo monitoraggio delle emissioni. Per favorire l’attuazione degli obblighi del protocollo e, nel contempo, la cooperazione internazionale volta alla promozione dello sviluppo sostenibile nell’ambito di un’economia di mercato transnazionale, è previsto un sistema di trasferimento o di acquisto di titoli di emissione per il quale se un paese ha conseguito una riduzione delle emissioni maggiore della propria quota, può vendere l’eccedenza, o unità di tale quantità, a un altro paese che ne reputi conveniente l’acquisto per il rispetto dei propri obblighi. Il protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo aver raggiunto con l’adesione della Russia l’obiettivo fissato della ratifica da parte di almeno 55 Stati responsabili per almeno il 55% delle emissioni di biossido di carbonio quantificate in base ai dati relativi al 1990. Vi aderiscono 175 paesi, in pratica tutti i paesi industrializzati con l’eccezione degli USA, e tutti i maggiori paesi in via di sviluppo. Tuttavia, malgrado il crescente allarme per le possibili conseguenze negative dei cambiamenti climatici, la maggior parte dei paesi industrializzati firmatari è ben lontana dal conseguimento degli obblighi previsti. L’ONU ha promuosso conferenze internazionali per proseguire il processo di riduzione delle emissioni di gas serra alla scadenza del protocollo di Kyoto nel 2012. I negoziati per la stesura del nuovo protocollo , però, si sono conclusi a Copenaghen (2009) con un accordo non vincolante.

Aspetti medici del clima

Il c. ha interesse in medicina per quanto riguarda sia la diffusione delle malattie sia l’influenza benefica sull’organismo ammalato. I c. caldi favoriscono le malattie infettive (peste, colera, febbre gialla ecc.) soprattutto perché propizi allo sviluppo e alla riproduzione degli agenti trasmettitori del contagio (insetti, roditori, piccoli mammiferi ecc.). Nei c. temperati, invece, l’inverno è propizio all’incidenza delle malattie dell’apparato respiratorio e delle malattie reumatiche, mentre la stagione calda favorisce, in genere, le affezioni gastrointestinali. I c. freddi, infine, espongono l’organismo alle affezioni reumatiche, alle perfrigerazioni, alle malattie broncopolmonari.

La climatoterapia è il complesso di azioni terapeutiche esercitate sull’organismo umano da alcuni c., grazie ai diversi caratteri propri di ciascuno di essi. Nel c. marino figurano l’elevato contenuto, nell’aria, di iodio e di cloruro di sodio, l’alta pressione atmosferica, le influenze della massa d’acqua sulle escursioni diurne e annuali della temperatura ecc. Nel c. montano (subalpino, alpino e sovralpino), i caratteri sono pressione e temperature, elevata ionizzazione dell’aria, talora ricchezza d’essenze balsamiche. Altri c. sono il c. di pianura o di collina e il c. lacustre, distinto in base ad altitudine del lago, sua estensione, caratteri geologici delle coste ecc. Le indicazioni e controindicazioni si basano sulle condizioni cliniche e sulle propensioni del paziente.

Approfondimento

Dopo Copenhagen: quali regole sul clima e sull'energia? di Marco D'Alberti