immagine

Forma esteriore degli oggetti corporei in quanto viene percepita attraverso il senso della vista; rappresentazione con mezzi tecnici o artistici della forma esteriore di cosa reale o fittizia.

Diritto

Diritto all’immagine

Diritto della personalità tutelato sia dal codice civile (art. 10) sia dalla l. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore (art. 96-97). L’i. di un soggetto può essere esposta o pubblicata soltanto con il suo consenso, salvi i casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge (quando la riproduzione dell’i. è giustificata dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico) e purché l’esposizione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona. In caso di lesione del diritto all’i. di una persona, del coniuge, dei suoi genitori o dei suoi figli, l’interessato può chiedere all’autorità giudiziaria che disponga la cessazione dell’abuso, salvo il risarcimento di ogni pregiudizio patito. L’art. 147 del d. legisl. 271/1989 dispone che il giudice può autorizzare in tutto o in parte le riprese audiovisive ovvero la trasmissione radiotelevisiva del dibattimento penale anche senza il consenso delle parti, quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. È tenuto, tuttavia, a vietare la ripresa dell’i. del soggetto processuale che non vi consenta.

Fisica e tecnica

Immagine ottica

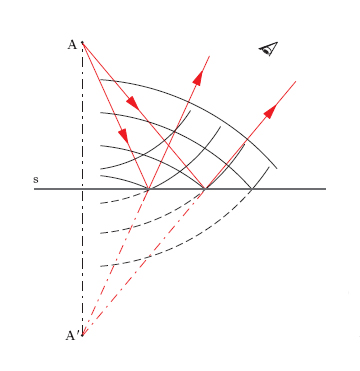

L’i. di un punto A è il punto A′ in cui si incontrano i raggi o i prolungamenti dei raggi luminosi, provenienti da A, dopo essere stati riflessi da una o più superfici speculari o rifratti da una o più superfici rifrangenti. Se a incontrarsi sono i raggi, riflessi o rifratti, si parla di immagine reale; se sono invece i loro prolungamenti, si parla di immagine virtuale. Un esempio, tra i più semplici, di i. virtuale è quello dell’i. di una sorgente di luce puntiforme, A, formata da uno specchio piano s (fig. 1); A′, che, com’è noto, è simmetrica di A rispetto a s, è l’i. virtuale di A. L’i. di un oggetto non puntiforme è formata dall’insieme delle immagini dei suoi punti. Un sistema ottico dà, di un oggetto che gli sia posto dinanzi, una i., più o meno fedele, più grande o più piccola dell’oggetto, reale o virtuale, diritta o capovolta rispetto all’oggetto, e la formazione di i. è la stessa ragion d’essere del sistema ottico. Salvo rari casi, in cui per speciali scopi interessi il contrario, generalmente si richiede all’i. di essere nitida e simile all’oggetto: quando ciò si verifichi si dice che il sistema ottico è esente da aberrazioni o anche che esso è stigmatico e ortoscopico. Perché poi un sistema ottico risulti stigmatico, occorre che esso di ogni punto A dia una e una sola ben definita i. A′, cioè che sia omocentrico insieme al fascio incidente anche il fascio emergente: ciò equivale a dire che un’onda incidente sferica con centro in A viene trasformata in un’onda emergente pure sferica, il cui centro è precisamente ciò che si chiama i. di A. Il legame fra un punto e la sua i. è reciproco: se s’inverte il verso di propagazione della luce, per la reversibilità del cammino luminoso, A è l’i. di A′, ciò che si esprime anche dicendo che A e A′ costituiscono una coppia di punti coniugati.

In fotografia, è detta immagine latente l’immagine del soggetto, che si forma in seno all’emulsione sensibile di una pellicola, lastra o carta fotografica per azione della luce, e che si rende manifesta, cioè visibile, soltanto dopo il trattamento di sviluppo.

Elaborazione digitale delle immagini

Le tecniche di elaborazione digitale dei segnali sono ampiamente applicate alle i. che, in forma discreta, sono rappresentabili con matrici di numeri, il cui generico elemento è indicato con il nome di pixel (da picture element). Su tali i. è possibile attuare opportune modificazioni, finalizzate a migliorarne la qualità oppure a evidenziarne caratteristiche che ne consentano una successiva elaborazione. L’elaborazione delle i. è applicabile a vari campi tecnico-scientifici, quali, per es., il trattamento del segnale televisivo, la codifica di i. a colori o ad alta definizione, la sintesi di i. (grafica computerizzata, simulazione di volo, animazione), il riconoscimento di configurazioni (per es., di impronte digitali), la ricognizione aerea del territorio e delle colture, le indagini meteorologiche o l’analisi e l’archiviazione di radiografie.

Contrasto

L’aumento del contrasto è una delle finalità principali delle tecniche di modificazione delle i., che possono essere applicate variando il livello di grigio pixel per pixel (elaborazione puntuale), oppure a gruppi di pixel contigui (elaborazione spaziale). Un utile strumento nell’analisi degli effetti prodotti sulle i. dalle elaborazioni puntuali è l’istogramma, cioè una funzione che specifica con quale frequenza si verifica nell’i. un certo livello di grigio. Una delle elaborazioni possibili consiste nel trasformare un’i. variando la distribuzione dei livelli di luminosità dei pixel al fine di migliorare il contrasto e quindi la visibilità dei dettagli (riduzione a istogramma prefissato).

Colore

Per le immagini a colori si distingue tra colore naturale (o colore vero) e pseudocolore (o falso colore). Le i. naturali sono percepibili con la visione e ottenibili con telecamere, o con macchine fotografiche, eventualmente digitalizzate. La digitalizzazione avviene separatamente per le tre componenti (bande) fondamentali (rossa, verde e blu) per minimizzare la distorsione cromatica dell’i. ricostruita, cercando di mantenere un rigoroso allineamento geometrico dei pixel nelle tre i. che si ottengono. Se la risoluzione cromatica che il dispositivo consente non è sufficiente, appaiono falsi contorni, che possono essere ridotti ricorrendo alla tecnica di diffusione dell’errore sui pixel di un opportuno intorno del pixel in esame. Le immagini in pseudocolore sono ottenibili trasformando una matrice di valori numerici, spesso risultato della simulazione di fenomeni fisici con modelli matematici, oppure i. monocromatiche, quali le i. mediche radiografiche, in i. a colori, per rendere l’informazione presente immediatamente percepibile e mettere in evidenza dettagli altrimenti non rilevabili dalla forma originaria dei dati. La tecnica del falso colore, se applicata a i. naturali, consiste nell’alterare la corrispondenza fra la banda originaria e quella di destinazione sui dispositivi di visualizzazione, oppure nel visualizzare su una particolare banda una combinazione lineare delle originarie componenti cromatiche fondamentali. Per es., l’impiego del colore verde per oggetti che in natura hanno colore diverso può renderli più evidenti che nell’i. originale, tenendo conto che l’occhio umano è più sensibile al verde.

Filtraggi spaziali

Le elaborazioni di tipo spaziale, classificabili come lineari o non lineari, sono realizzabili sia elaborando direttamente i pixel delle i. sia eseguendo la trasformata di Fourier delle matrici numeriche a esse associate, elaborandola e antitrasformando per tornare nel dominio spaziale. La scelta fra le due opzioni dipende dalla complessità computazionale, dalla semplicità dell’analisi dei risultati, dall’individuabilità dei parametri importanti. Sulla base degli effetti prodotti sulle i., i filtraggi sono distinguibili in tecniche di regolarizzazione (smoothing) e di accentuazione delle irregolarità (sharpening). Le tecniche di regolarizzazione mirano all’attenuazione delle irregolarità presenti nell’i., di tipo strutturale o dovute alle zone in cui la luminosità varia bruscamente o indotte dal rumore. Gli effetti del rumore e il grado di sfocatura si possono ridurre mediando aritmeticamente in un opportuno intorno di ogni pixel e sostituendo tale media al valore del pixel stesso, per mezzo di filtri lineari o non lineari. Altri filtri non lineari impiegati per ridurre il rumore sono: il filtro a massima frequenza, che sostituisce al pixel in esame quello che in un opportuno intorno ha la massima frequenza; il filtro mediano, che sostituisce al pixel in esame quello mediano dell’intorno, conservando i bordi dell’i.; il filtro sigma, che sostituisce al pixel in esame la media dei pixel dell’intorno i cui valori distano da esso di una quantità prefissata; il filtro a massima omogeneità, che sostituisce al pixel in esame il valore medio calcolato sui pixel del suo intorno che soddisfano una proprietà prefissata. Dal punto di vista delle frequenze spaziali, i filtraggi che regolarizzano le i. sono di tipo passa-basso, cioè attenuano le alte frequenze dell’i., riducendo le brusche variazioni di livello legate alla presenza di rumore di alta frequenza.

Estrazione dei contorni

L’accentuazione delle irregolarità di un’i. mira a evidenziare le irregolarità strutturali e, in particolare, i contorni o i bordi, separati da regioni a diversi valori di luminosità, in corrispondenza dei quali si verificano marcate variazioni spaziali del livello di grigio. L’estrazione dei contorni ha due finalità: il miglioramento del contrasto oppure l’organizzazione dell’i. in zone omogenee. Nel primo caso si ricorre all’uso del gradiente, per effettuarne la convoluzione con l’i., oppure a filtraggi di tipo passa-alto, che producono un’attenuazione delle basse frequenze. L’appiattimento così provocato nell’i. può essere contrastato aggiungendo al filtro una costante additiva, che porta a un’ulteriore esaltazione delle alte frequenze, evitando la soppressione delle basse, oppure eseguendo un’elaborazione successiva che migliori opportunamente il contrasto. Nelle i. a colori, le tecniche di filtraggio ed estrazione del gradiente sono applicate generalmente in modo separato alle tre bande.

Segmentazione dell’immagine

La suddivisione dell’i. in regioni coincidenti con gli oggetti in essa presenti trova applicazione nelle tecniche di riconoscimento delle forme e della visione automatica essendo, in tali applicazioni, un’operazione preliminare all’estrazione del contenuto informativo e descrittivo di un’immagine. Tra le tecniche di segmentazione più diffuse, figurano quelle basate sull’uso di soglie (fisse o variabili spazialmente); sulla classificazione dei pixel (classi opportunamente separate), applicabili anche a i. multispettrali; sull’identificazione delle regioni mediante l’estrazione dei contorni.

Ripristino delle i. degradate

Per la ricostruzione dell’i. originale a partire da quella osservata è necessario un modello per la descrizione dei fenomeni all’origine della degradazione, quali sfocatura, movimento relativo tra sensore e oggetto e mezzo interposto, rumore dovuto al sensore, non idealità del campionamento.

Trasmissione e memorizzazione di immagini digitalizzate

Alla base di quanto è stato finora realizzato nel campo della trasmissione delle i. sta il procedimento di analisi (o esplorazione) e di sintesi delle immagini. L’i. da trasmettere viene, in partenza, analizzata, ossia decomposta in tanti elementi che vengono successivamente e ordinatamente esplorati, trasformando le caratteristiche di luminosità, colore ecc., di ogni singolo elemento in altri opportuni parametri fisici adatti al mezzo di trasmissione utilizzato per il collegamento tra l’estremo trasmittente e l’estremo ricevente. Su tale collegamento le informazioni relative ai vari elementi d’i. vengono dunque trasmesse non simultaneamente ma scaglionate nel tempo a mano a mano che procede l’esplorazione dell’immagine. All’arrivo, l’apparato ricevente compie il processo di sintesi, ricomponendo l’i. per mezzo della riproduzione successiva e ordinata, sincrona con l’esplorazione, degli elementi in cui l’i. stessa è stata decomposta dall’apparato trasmittente; il sincronismo tra il procedimento di analisi e quello di sintesi è assicurato mediante adatti artifici. L’i. ricevuta riproduce tanto meglio i particolari dell’originale quanto maggiore è il numero d’elementi in cui è stata suddivisa; e il numero d’elementi di i. per cm2 di superficie determina quantitativamente il grado di risoluzione cioè la definizione della trasmissione. Il percorso che l’elemento esplorante (raggio luminoso, pennello elettronico ecc.) compie sull’i. da trasmettere prende il nome di disegno di analisi. L’efficienza e le possibilità d’un sistema di trasmissione delle i. dipendono dalle caratteristiche e dalle qualità dei mezzi di analisi, di trasmissione delle informazioni e di sintesi che si hanno a disposizione.

Un’i. discretizzata, in cui il livello di grigio di ciascun pixel è rappresentato da un certo numero di bit, richiede un numero totale di bit in genere molto elevato. La codifica dell’i. persegue il contenimento di tale numero, riducendone la ridondanza. Le tecniche di compressione vengono adottate soprattutto nella trasmissione e nella memorizzazione delle immagini. Nel caso di trasmissione delle i., l’esigenza di esecuzione in tempo reale limita la complessità degli algoritmi di codifica impiegabili. La trasmissione di i. televisive richiede generalmente una buona qualità e quindi una compressione non troppo spinta, mentre nella trasmissione videotelefonica e di videoconferenza è accettabile una qualità inferiore per contenere i costi.

La memorizzazione non richiede il tempo reale e quindi la compressione è meglio sfruttata nelle applicazioni (archivi di documenti, i. mediche, fotografie da satellite ecc.). La codifica delle i. può avvenire con o senza perdita di informazione. Nell’ultimo caso l’i. originale può essere ricostruita esattamente, mentre nell’altro si introducono distorsioni. La codifica opera nel dominio spaziale (tecniche spaziali) agendo sui valori dei pixel, nel dominio trasformato (tecniche frequenziali) oppure in entrambi (tecniche ibride). I parametri impiegati nella codifica possono essere mantenuti fissi oppure aggiornati in funzione dell’informazione contenuta nell’i. (metodi adattativi).

Metodo delle immagini

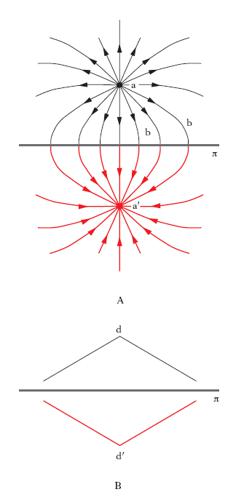

Metodo di calcolo che si prefigge la determinazione del campo elettrico in un dielettrico soggetto ad azioni elettrostatiche, quando nel dielettrico medesimo siano immersi dei corpi conduttori. L’idea su cui si basa il metodo è quella di sostituire ai conduttori un certo numero, possibilmente piccolo, di cariche puntiformi, fittizie, capaci di dar luogo nel dielettrico circostante allo stesso campo che si ha per la presenza dei conduttori effettivi. Il caso più semplice, e al quale si cerca di ricondursi in casi più complessi, è quello d’una carica puntiforme in presenza di un conduttore piano indefinito, per es. una carica a, in prossimità del suolo, π (fig. 3A). Si riconosce che l’andamento delle linee di forza, b, del campo elettrico generato dalla carica è lo stesso che si avrebbe nel caso si pensasse associata ad a una carica fittizia a′ (immagine di a), di ugual valore, simmetrica di a rispetto a π e avente segno opposto: si può pertanto pensare di sostituire al piano conduttore e alla carica data il sistema costituito da questa e dalla sua i., con notevoli semplificazioni per il calcolo del campo da essa generato. Il metodo si estende subito al caso di un conduttore filiforme d (fig. 3B) carico, posto in prossimità di un conduttore piano indefinito π, rispetto al quale l’i. elettrica di d è il conduttore fittizio d′ simmetrico di d rispetto a π e avente, punto per punto, una carica elettrica uguale e opposta a quella di d. Il metodo si estende anche a casi più complessi. Esso, applicato alla radiotecnica, costituisce un valido mezzo per il calcolo delle caratteristiche di un’antenna.

Immagine elettronica

I. di un oggetto ottenuta con i mezzi dell’ottica elettronica; poiché essa, a differenza di un’i. ottica, non è direttamente visibile all’occhio, per osservarla occorre proiettarla su uno schermo elettrofluorescente.

Frequenza immagine

Per un radioricevitore a conversione di frequenza accordato su una certa frequenza f0, è la frequenza che differisce da f0 per il doppio della media frequenza e che può essere ricevuta dall’apparecchio come segnale interferente (interferenza immagine), insieme al segnale a frequenza f0, nel caso la selettività dei circuiti d’ingresso non sia sufficiente.

Matematica

Nella teoria delle corrispondenze, se tra due insiemi A e B intercorre una corrispondenza univoca T, l’elemento x′ di B che corrisponde nella T a un elemento di x di A si dice l’i. di x nella T e si indica con T(x); se I è un sottoinsieme di A si dice i. di I il sottoinsieme di B formato dalle i. dei singoli punti di I. Si dice invece controimmagine di un dato punto x′ di B e si indica T–1 (x′) l’insieme dei punti di A che hanno x′ come immagine; analogamente per la controimmagine di un sottoinsieme qualunque di B.

Religione

L’i. religiosa è un manufatto, inteso a rappresentare visivamente a fine di culto o di devozione figure divine dotate di propria personalità (divinità delle religioni politeistiche, divinità uniche di quelle monoteistiche) o figure che hanno una collocazione precisa negli orizzonti sacrali di comunità e sono dotate, come quelle divine, di personalità definita (‘eroi’ nel significato religioso del termine, santi, personaggi mitologici e della storia sacra ecc.). Questo insieme di caratteristiche è il prodotto di un orizzonte storico limitato alle civiltà religiose basate sul culto di divinità personali; fatto notevole è poi che solo entro questo orizzonte storico-religioso abbia potuto aver vita, in età e civiltà diverse, una ‘discussione’ avente come oggetto le i. stesse, sia circa la liceità o l’opportunità del loro impiego nel culto, sia circa la razionalità, dal punto di vista teologico-filosofico, degli impulsi e delle motivazioni che le avevano poste in essere.

Si può osservare che l’i. religiosa come ‘figura’ comunicabile e predicabile preesiste al manufatto e ne costituisce il fondamento, mentre, al tempo stesso, non sollecita necessariamente un’estrinsecazione materiale (per es. le divinità del politeismo indiano in età vedica, per quanto dotate di configurazioni precise e caratterizzanti, non ebbero nell’uso cultuale alcuna iconografia); d’altro canto nemmeno un’i. materiale che sia oggetto di culto deve essere di necessità un manufatto, ma può essere direttamente fornita dalla natura circostante (per es. una grotta con una sorgente può manifestare una divinità femminile, una pietra colpita dal fulmine può essere oggetto di culto costante come manifestazione di una divinità celeste ecc.). Da ciò si può desumere che le i. come manufatto non sono un fenomeno religioso universale. Nelle civiltà religiose che si sono poste criticamente nei confronti delle i., assumendo il fatto che né il divino né processi relativi al divino sono direttamente rappresentabili, la soluzione è sempre stata costituita da i. simboliche, che attuano una comunicazione allusiva, più o meno direttamente cifrata.

Per quanto riguarda le i. nella storia religiosa dell’Occidente, il criticismo greco, di fronte alla configurabilità del divino, in pratica non esercitò alcuna efficace opposizione al culto delle i., tollerate anche dai filosofi o come simboli necessari alla devozione del popolo, o anche come figure di esseri divini secondari in cui la divinità, per sé stessa universale, in particolar modo si manifesta e concretizza.

Gli Ebrei, a somiglianza dei popoli vicini, erano inclini all’idolatria, come dimostra il culto del vitello d’oro venerato, al tempo dei Re, nei templi di Bethel e Dan, quale immagine di Yahweh; a questa idolatria, e al conseguente politeismo, reagirono i Profeti, soprattutto per un maggiore affinamento del senso del divino, senza tuttavia proscrivere, per es., il culto di Yahweh nell’arca; solo dopo l’esilio, il giudaismo cominciò a proibire il culto delle i., benché in epoca imperiale vi siano testimonianze in contrario (per es. le catacombe ebraiche di Roma).

Nel cristianesimo, invece, la storia del culto delle i. ha subito fasi varie ed è necessario distinguere tra l’uso delle i. e il loro culto. I primi dottori cristiani disapprovarono l’uso delle i., aderendo alla tradizione ebraica; Eusebio afferma che non solo la divinità, ma neppure Gesù può essere rappresentato in figura umana, perché la sua umanità dopo la risurrezione si è trasfigurata in gloria. Nella pratica, però, il cristianesimo primitivo ha ammesso (come dimostrano gli antichi monumenti e in specie le catacombe) la rappresentazione soprattutto di simboli sacri (il pesce, l’agnello, il Buon Pastore), nonché di scene bibliche, alle quali però negò recisamente lo scopo di adorazione e attribuì solo quello d’istruzione ed edificazione. A seguito della precisazione teologica del mistero dell’incarnazione del Verbo di Dio, soprattutto dopo il concilio di Calcedonia (451), si affermò l’uso di rappresentare Cristo con il suo volto. Le figure del Cristo e dei santi si considerarono spesso, al pari delle persone rappresentate, come strumenti della grazia di Dio, aventi in sé medesime una forza divina soprannaturale per il bene spirituale e temporale di chi le venerasse; e quindi si moltiplicarono e riscossero dimostrazioni di culto di ogni specie. Speciale stima si accordò a quelle immagini che si credettero formate non per mano di uomo ma per il potere di Dio (acheropite). Tale devozione popolare, favorita e propagata soprattutto dai monaci, incontrò opposizione fra molti fedeli; questa poi crebbe e si fortificò nell’8° sec. per la persecuzione contro le i. (iconoclastia) condotta dagli imperatori bizantini. Ma sotto l’imperatrice Irene il culto delle i. sacre fu ristabilito, e nel 2° Concilio di Nicea (7° ecumenico, 787), e di nuovo sotto l’imperatrice Teodora in un sinodo di Costantinopoli (843), venne definitivamente approvato.

Il Concilio Vaticano II, nella costituzione Sacrosanctum concilium sulla liturgia (1963), conferma «l’uso di esporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre», ma raccomanda che «si espongano in numero moderato e nell’ordine dovuto, per non destare meraviglia nei fedeli e per non indulgere ad una devozione non del tutto retta».