banda

Araldica

Una delle pezze (➔) dello scudo.

Biologia

B. elettroforetica Zona ristretta su una matrice (carta, gel ecc.), corrispondente a una proteina, a un acido nucleico o a loro costituenti, separata da una miscela mediante applicazione di un campo elettrico (➔ elettroforesi).

Elettronica

B. di frequenze Intervallo compreso tra due frequenze limite, o intorno a una frequenza media; per es., b. delle onde medie (frequenze comprese tra 0,3 e 3 MHz).

B. passante Parametro che caratterizza la risposta in frequenza (➔ risposta) di un dispositivo elettronico (amplificatore, filtro, ecc.), definendo la b. quali il dispositivo svolge la sua funzione con la massima fedeltà di risposta. In vari casi ha definizioni specifiche: per un amplificatore è l'intervallo di frequenze del segnale d'ingresso in cui il guadagno si mantiene costante e vicino al valore massimo, con scostamenti compresi, per es., entro -3 dB.

Larghezza di b. Definisce l'ampiezza della b. passante, di un dispositivo elettronico o di un canale di comunicazione, come la differenza tra le sue frequenze limite.

Fisica

B. energetica degli elettroni Insieme di livelli energetici contigui, di energia; le b. possono essere molteplici e separate da intervalli detti b. proibite, corrispondenti a livelli energetici non possibili per gli elettroni.

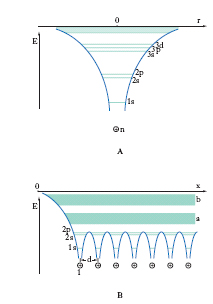

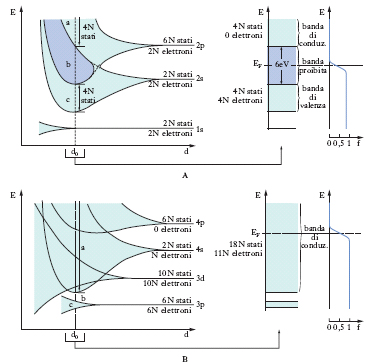

In un solido il potenziale elettrico varia nello spazio con periodicità pari alla distanza media tra gli atomi del reticolo cristallino: per gli elettroni va quindi considerata, accanto all’energia cinetica, anche un’energia potenziale elettrostatica, dipendente dalla distanza interatomica, e dunque variabile al variare della forma e delle dimensioni del reticolo. Nella fig. 1 A è mostrato l’andamento dell’energia E degli elettroni di un atomo isolato al variare della distanza r dal nucleo; sono indicati anche alcuni dei livelli energetici possibili. La fig. 1 B mostra schematicamente cosa accade quando l’atomo non è più isolato: gli atomi interagiscono tra loro più o meno fortemente a seconda della distanza interatomica d, e i diagrammi E(r) relativi ai singoli atomi si compongono nel modo indicato (si suppone di muoversi lungo la direzione x penetrando dall’esterno nel solido: 1 indica quindi il nucleo di un atomo superficiale). In particolare, i livelli energetici più bassi (1s, 2s, 2p nella fig. 1 A) restano imperturbati, mentre quelli più elevati si modificano; precisamente, se N è il numero degli atomi, ogni livello per cui ha luogo l’interazione, per es. quello 3s, si suddivide in N sottolivelli. I sottolivelli in cui vengono così a dividersi i livelli energetici degli elettroni nei singoli atomi danno luogo a b. di livelli energetici (a, b) più o meno fitte e raggruppate in maniera diversa a seconda della natura del mezzo che si considera. Tipica è la situazione del diamante, i cui 6 elettroni nello stato stazionario sono ripartiti 2 nel livello 1s, che è completo, 2 nel livello 2s, che è parimenti completo, e 2 nel livello 2p, che è incompleto (ne può ospitare 6); come questi livelli interagiscano e come si determinino b. di livelli al variare della distanza interatomica d è mostrato nella fig. 2 A; la distanza interatomica media ha il valore d0, cui corrisponde l’equipartizione degli 8N stati derivanti dai livelli 2s, 2p tra due b. permesse, a e c, separate da una b., b, pure proveniente dalla sovrapposizione delle b. derivanti dai livelli originari, i cui livelli sono peraltro proibiti ( b. proibita); i 4N elettroni disponibili occuperanno, com’è naturale, i 4N stati della b. a energia minore, c, che risulterà completamente occupata, mentre l’altra b. permessa, a, resterà vuota. Nella fig. 2 A, a destra, è mostrato lo schema a b. di livelli energetici risultante e l’andamento, in funzione dell’energia E, della funzione di distribuzione f, cioè della probabilità di occupazione dei vari livelli; il livello di Fermi, corrispondente a f = 0,5, giace a mezza strada tra le due b. permesse; di queste, è consuetudine chiamare b. di conduzione quella a energia più alta, e b. di valenza quella immediatamente sottostante. La possibilità che un solido sia conduttore dipende o dal fatto che la b. di conduzione sia parzialmente occupata, in modo che elettroni possano passare da un livello a un altro libero nella b. stessa (fig. 2 B), oppure dal fatto che, pur essendo tale b. vuota, sia piccola l’ampiezza della b. proibita, in modo tale che anche la semplice energia di agitazione termica sia sufficiente a far ‘saltare’ qualche elettrone dalla b. di valenza a quella di conduzione. In realtà tale ultima possibilità riguarda non tanto i materiali ordinari quanto piuttosto i cosiddetti semiconduttori intrinseci.

Telecomunicazioni

Nel caso di un canale di comunicazione analogico (cavo coassiale, doppino telefonico ecc.) la b. è determinata dall’intervallo di frequenze entro le quali tale canale è in grado di trasmettere il segnale con la massima fedeltà. Invece, la b. di un canale di comunicazione digitale, definisce la sua velocità di trasmissione dei dati, cioè la quantità d’informazione che esso può trasmettere nell’unità di tempo, misurata in bps (bit per secondo).

B. larga Tecniche di trasmissione delle informazioni che permettono a più dati di condividere lo stesso mezzo trasmissivo, consentendo il loro invio simultaneo al fine di aumentare l’effettiva velocità di trasmissione.