cuore

Organo muscolare, cavo, che costituisce il centro motore dell’apparato circolatorio.

Anatomia comparata

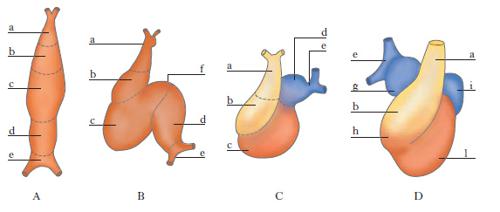

Il c. è l’organo muscolare propulsore del sangue dei Vertebrati Cranioti (fig. 1). Si origina da un abbozzo mesodermico ventrale (Ciclostomi, Selaci, Ganoidi e Anfibi) in corrispondenza della parte cefalica del celoma, o da due abbozzi pari (Sauropsidi e Mammiferi) che poi si fondono nel piano mediano. Nell’un caso e nell’altro, l’abbozzo del c. (fig. 2) è compreso nel mesentere ventrale che successivamente si suddivide in un mesocardio dorsale e uno ventrale destinati poi a scomparire, sì che il tubo cardiaco resta libero nella cavità pericardica, venutasi a separare dalla cavità addominale per lo sviluppo di un setto trasverso. Nella sua condizione primitiva, il c., che viene così a essere intercalato lungo il decorso del vaso sanguifero mediano ventrale nella regione subfaringea, non presenta né valvole né suddivisioni. È rappresentato da un tubo a parete duplice, muscolare ( miocardio) ed endoteliale all’interno ( endocardio).

Un primo differenziamento si ha con la separazione di una camera che riceve il sangue, o atrio, da una camera situata in avanti con parete muscolare ispessita, il ventricolo, cui spetta la funzione di spingere il sangue. Tale condizione si riscontra nei Ciclostomi (nei quali all’atrio si aggiunge posteriormente un seno venoso a pareti sottili) e negli Elasmobranchi dove, anteriormente al ventricolo, si differenzia un cono arterioso. La presenza di valvole atrio-ventricolari e di due valvole presso l’orifizio che dal seno venoso immette nell’atrio, e così pure la presenza di un numero vario di valvole all’interno del cono arterioso, assicura il flusso del sangue in una sola direzione. È questa la condizione del c. dei Vertebrati a respirazione branchiale (circolazione semplice e completa). Dapprima rettilineo e diretto secondo l’asse longitudinale del corpo, il tubo cardiaco, allungandosi gradatamente in uno spazio limitato, si piega a S e conseguentemente l’atrio diviene dorsale al ventricolo. Il numero delle valvole (a ‘nido di rondine’) del cono arterioso dei Pesci varia a seconda dello sviluppo di questa sezione del c.; riducendosi il cono arterioso, si sviluppa per contro il tratto di tronco arterioso che da esso si diparte e che si dilata a formare il bulbo arterioso (o aortico). Il cono arterioso con tutto il resto del c. è costituito di tessuto muscolare striato (cardiaco), nel bulbo arterioso invece si trova muscolatura liscia.

Nel c. delle forme a respirazione aerea, come accade già nei Dipnoi e negli Anfibi, con la divisione dell’atrio, se pure incompleta, mediante un setto ( setto interauricolare o interatriale) in una metà destra e una sinistra, il seno venoso si sposta a destra e si apre nell’atrio destro. Si stabilisce così nel c. una doppia corrente di sangue ossigenato (o arterioso), che dai polmoni perviene nell’atrio sinistro, e di sangue povero di ossigeno (o venoso), che dal seno venoso giunge nell’atrio destro. La doppia corrente di sangue è più facilmente realizzabile per la presenza di valvole o addirittura di un setto longitudinale spirale nel cono arterioso. L’accresciuta ripiegatura del c. negli Anfibi, dove esso è spostato all’indietro nel tronco, conduce gli atri a portarsi anteriormente al ventricolo. La circolazione degli Anfibi si dice doppia e incompleta perché le due correnti di sangue proveniente dall’atrio destro e dal sinistro si mescolano.

Negli Amnioti un setto interventricolare completa nel c. la separazione delle due metà: arteriosa e venosa, con la comparsa di due ventricoli, il sinistro e il destro, e anche l’orifizio atrio-ventricolare si sdoppia per l’estendersi del setto interatriale alle valvole atrio-ventricolari. Nei Coccodrilli un’apertura nel setto interventricolare (forame di Panizza) fa comunicare ancora fra loro i due ventricoli. Nei Mammiferi e negli Uccelli si stabilisce definitivamente la bipartizione completa del c., ciascuna metà essendo rappresentata da due cavità, l’atrio e il ventricolo, intercomunicanti. Nei Mammiferi il seno venoso è incorporato nelle pareti dell’atrio destro: i due orifizi atrio-ventricolari, muniti di valvole, hanno a destra tre lembi valvolari nei Mammiferi ( valvola tricuspide), uno soltanto negli Uccelli, e a sinistra due lembi valvolari ( valvola mitrale o bicuspide) nei Mammiferi, tre negli Uccelli e Monotremi. Mammiferi e Uccelli hanno una grande circolazione e una piccola circolazione (polmonare), e poiché il sangue passa due volte per il c., la circolazione è doppia e completa.

In molti tipi d’Invertebrati esiste una circolazione sanguigna, e quindi un organo propulsore, il cuore. Negli Anellidi e negli Artropodi è il vaso dorsale, a pareti ispessite, che funziona da c.: riceve il sangue arterioso e lo spinge in circolo.

Si chiamano c. linfatici alcune dilatazioni contrattili dei vasi linfatici dotate di valvole, presenti nel sistema linfatico di Vertebrati inferiori.

Anatomia umana

Il c. è situato nel mediastino anteriore, tra i due polmoni, sopra al diaframma, davanti alla colonna vertebrale, dietro lo sterno. Approssimativamente ha forma di un cono, con base rivolta indietro, in alto e a destra, e apice (detto mucrone) rivolto in avanti, in basso e a sinistra. A completo sviluppo, il c. è costituito da quattro cavità, due atri e due ventricoli, divisi tra di loro rispettivamente dal setto interatriale e dal setto interventricolare. Ogni atrio comunica col rispettivo ventricolo mediante un orifizio atrioventricolare, fornito di un apparato valvolare (la valvola mitrale, o bicuspide, a sinistra; la valvola tricuspide, a destra) disposto in modo tale da permettere il passaggio del sangue dall’atrio al ventricolo, e non viceversa. In ciascun atrio la cavità è prolungata da un diverticolo, detto auricola. Nell’atrio destro si notano: gli orifizi di sbocco delle due vene cave; lo sbocco del seno coronarico; alcuni rilievi carnosi a disposizione parallela, detti muscoli pettinati; una depressione ( fossa ovale) sul setto interatriale. Nell’atrio sinistro si notano i quattro sbocchi delle vene polmonari e la plica semilunare. Ogni cavità ventricolare, oltre l’orifizio atrioventricolare, presenta anche un orifizio arterioso, per la comunicazione, a sinistra con l’aorta ( orifizio aortico) e a destra con l’arteria polmonare, fornito di tre valvole ( valvole semilunari o sigmoidee). In ogni ventricolo si notano anche delle formazioni muscolari, le colonne carnose, dette di 1°, 2° e 3° ordine a seconda che siano attaccate alle pareti ventricolari con una sola estremità, con entrambe o in tutta la loro lunghezza. Quelle di 1° ordine, o muscoli papillari, s’inseriscono alle cuspidi valvolari tramite le corde tendinee.

La parete cardiaca è costituita fondamentalmente da una robusta tunica muscolare, il miocardio. Il miocardio è avvolto dall’ epicardio (foglietto viscerale del pericardio sieroso), ed è rivestito internamente dall’ endocardio, tunica endoteliale e connettivale che si continua nella tunica intima dei vasi che fanno capo al cuore. Le fibre muscolari cardiache ( miocardiociti o semplicemente cardiociti) sono striate, similmente ai muscoli volontari scheletrici, ma presentano una disposizione a rete sinciziale e dischi rifrangenti posti trasversalmente a intervalli irregolari ( strie intercalari o scalariformi). Il miocardio è un tessuto altamente specializzato dotato di proprietà peculiari: contrattilità (funzione inotropa), eccitabilità (funzione batmotropa), conduttività (funzione dromotropa) e ritmicità della propria azione (funzione cronotropa). Delle fibre miocardiche alcune ( fibre comuni) passano dall’uno all’altro atrio o ventricolo, altre ( fibre proprie) appartengono a un solo atrio o a un solo ventricolo. La connessione funzionale tra atri e ventricoli avviene per mezzo del sistema specifico di conduzione atrio-ventricolare, costituito da formazioni di tessuto miocardico particolarmente differenziato ( nodo di Tawara e fascio di His). Altro elemento fondamentale per le connessioni intracardiache è il cosiddetto sistema specifico di conduzione seno-atriale, localizzato presso lo sbocco della vena cava superiore e costituito dal nodo di Keith e Flack (fondamentalmente) e dal nodo di Pace e Bruni. Da questo prendono origine gli stimoli che determinano la contrazione degli atri e che si trasmettono al nodo di Tawara e al fascio di His, determinando così la contrazione dei ventricoli. Al nodo di Keith e Flack giungono dal plesso cardiaco rami simpatici, che esercitano azione acceleratrice sul ritmo del cuore, e rami parasimpatici (vagali), ad azione rallentatrice. All’irrorazione del cuore provvedono le arterie e le vene coronarie (➔ coronario). Le due arterie coronarie prendono origine dall’aorta in corrispondenza dei seni del Valsalva, e percorrono, con i loro rami, i solchi interventricolari e il solco atrio-ventricolare sulla superficie esterna del cuore.

Fisiologia

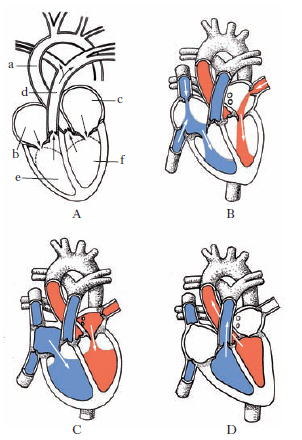

Il c., come una pompa, svolge la sua attività a cicli (fig. 3), ciascuno comprendente un periodo di riempimento ( diastole) seguito da un periodo di espulsione ( sistole). Durante ciascun ciclo un gran numero di miocardiociti deve svolgere un’attività coordinata: a) generazione spontanea dell’impulso, che ha luogo normalmente solo nel nodo del seno (pace maker naturale del cuore); b) propagazione coordinata dell’impulso di contrazione da una cellula all’altra attraverso le vie di conduzione; c) sviluppo di un potenziale d’azione di lunga durata durante il quale il muscolo non può essere rieccitato (impossibilità di contrazioni tetaniche). La membrana del miocardiocito, costituita da una complessa stratificazione di protidi e lipidi, è diversamente permeabile agli ioni K+ e Na+, e ciò in ragione di condizioni chimico-fisiche e di processi metabolici attivi (meccanismi di ‘pompa’). In rapporto alla situazione elettrochimica derivante dalla distribuzione di questi e di altri ioni, fra i due lati della membrana della cellula in riposo esiste una differenza di potenziale che si inverte per modifiche della permeabilità agli ioni quando la cellula viene stimolata (depolarizzazione della membrana). Le variazioni di potenziale che si accompagnano alla propagazione del fronte di depolarizzazione possono essere registrate dall’elettrodo di un galvanometro (➔ elettrocardiografia).

L’azione ritmica del c. si svolge attraverso tre fasi essenziali, componenti la cosiddetta ‘rivoluzione cardiaca’ o ‘ciclo cardiaco’: presistole, caratterizzata dalla sincrona contrazione degli atri, che coincide con l’apertura delle valvole atrioventricolari e il passaggio del sangue dagli atri ai ventricoli (B-D; fig. 3); sistole, caratterizzata dalla contrazione simultanea dei ventricoli con spinta del sangue nelle rispettive arterie – aorta e polmonare – mentre inizia la diastole degli atri. La sistole ventricolare determina la chiusura delle valvole atrioventricolari e l’apertura di quelle semilunari, i cui movimenti avvengono pertanto in via puramente meccanica; perisistole, durante la quale si ha il riposo completo di tutto l’organo. Tutta la rivoluzione cardiaca si svolge in meno di un secondo.

Particolari miocellule striali hanno la capacità di produrre una o più sostanze polipeptidiche, indicate globalmente come atriopeptina od ormone natriuretico atriale, ad azione spiccatamente diuretica e anche ipotensiva.

Patologia

Fra le varie anomalie congenite del c., alcune sono incompatibili con la vita (acardia, emicardia, ectopie varie), altre ne limitano considerevolmente la durata (comunicazione interatriale o interventricolare, persistenza del dotto di Botallo ecc.), altre, infine, non costituiscono una grave menomazione (destrocardia e ipoplasia).

Le alterazioni acquisite comprendono le lesioni infiammatorie – endocarditi, miocarditi, pericarditi e pancarditi – e quelle degenerative (miocardosi, endocardosi). L’occlusione di un vaso coronarico determina la necrosi di un’area della parete del miocardio (➔ infarto). C. polmonare acuto Nome di un quadro clinico determinato dall’improvvisa occlusione per embolia dell’arteria polmonare, in seguito alla quale compaiono segni d’insufficienza cardiaca acuta. C. polmonare cronico Condizione morbosa caratterizzata da insufficienza cardiaca cronica susseguente a malattie a lungo decorso dell’apparato respiratorio, che abbiano portato a ipertensione polmonare.

La cura delle malattie cardiache è diversa a seconda della sede (endocardio, miocardio, pericardio), della natura (reumatica, virale, arteriosclerotica ecc.) e dell’entità delle lesioni (➔ cardiologia). La terapia chirurgica trova indicazioni in malattie acquisite e congenite (➔ cardiochirurgia).