arteria

Vaso sanguifero che trasporta in senso centrifugo il sangue proveniente dai ventricoli cardiaci: dal ventricolo destro le a. del piccolo circolo convogliano il sangue ai polmoni; dal ventricolo sinistro le a. della grande circolazione distribuiscono il sangue all’intero organismo.

Struttura

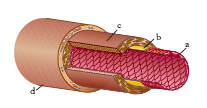

Nella struttura delle a. si distinguono tre strati concentrici, denominati, procedendo dal lume del vaso verso l’esterno, tunica intima o interna, tunica media, tunica esterna o avventizia. La tunica intima è costituita da una lamina di cellule endoteliali, da tessuto connettivo e da tessuto elastico.

La tunica media presenta struttura sensibilmente differente a seconda del calibro del vaso, per cui si distinguono a. a tipo elastico e a. a tipo muscolare: nelle prime, che sono rappresentate dalle a. di grosso calibro, quali l’aorta, la tunica media è costituita da lamine elastiche a decorso obliquo, da connettivo lasso e da fibrocellule muscolari; nelle seconde, fra le quali rientrano le a. di medio calibro e l’a. polmonare, le fibre muscolari prevalgono sulle fibre elastiche e hanno una disposizione spiroide.

La tunica avventizia è costituita da tessuto connettivo lasso e da fibre elastiche. Nell’avventizia delle grosse a. decorrono i vasi nutritizi (vasa vasorum). L’innervazione motoria è fornita dalle due sezioni del sistema neurovegetativo, con fibre che nei vasi di maggior calibro si dispongono in plessi.

Le suddivisioni terminali delle a. ( arteriole), di piccolissimo calibro, conservano, almeno in parte, la caratteristica struttura arteriosa e formano nel loro complesso una ‘rete’ di ramificazioni tra di loro anastomizzate, che si continuano con la rete dei capillari.

Patologia

Le a. possono essere colpite da varie affezioni, che ne alterano la parete, quali l’arteriosclerosi e le varie forme di arterite, da processi ed eventi morbosi che ne obliterano il lume (trombosi, embolia) e da tumori (angiomi), come pure da particolari alterazioni (aneurismi) e da lesioni traumatiche che sono campo della chirurgia vascolare.

L’arteriosclerosi è un processo alterativo sistematico a carico delle a., che vanno incontro a modificazioni morfologiche e strutturali di tipo degenerativo (allungamento, tortuosità, perdita di elasticità, ispessimento uniforme della parete e, dal punto di vista istologico, sclerosi, degenerazione ialina e mucoide, calcificazione), con caratteri e distribuzione diversa a seconda del calibro arterioso. Tutte queste modificazioni si instaurano in modo graduale interessando, con il progredire dell’età, ma secondo moduli individuali, tutti i soggetti. Nell’ambito dell’arteriosclerosi, con criteri non sempre univoci, si distinguono vari quadri clinici e anatomo-patologici:

arteriosclerosi senile, fenomeno degenerativo da usura (decadenza senile) caratterizzato da ispessimento della tunica intima e involuzione ialino-fibro-calcifica della media;

arteriolosclerosi, lesione delle piccole a. e delle a. parenchimali e periferiche, caratterizzata soprattutto da ispessimento della tunica intima e ipertrofia della media;

sclerosi di Mönckeberg, degenerazione e calcificazione della tunica media delle a. di medio calibro;

aterosclerosi, nosograficamente distinta dall’arteriosclerosi. Il sesso maschile sembra più precocemente interessato di quello femminile; sfavorevole influenza eserciterebbero gli stati ipertensivi, nonché fattori tossici esogeni (alcol, tabacco ecc.) ed endogeni (diabete, gotta, insufficienza renale, ipercolesterolemia). Non sempre all’arteriosclerosi corrisponde una sintomatologia clinica precisa, né vi è proporzione fra intensità o diffusione delle alterazioni anatomiche ed entità dei disturbi. Questi sono comunemente dovuti alla diminuita irrorazione sanguigna dei vari organi e tessuti e all’eventuale occlusione trombotica o embolica dei vasi, con conseguenti focolai di necrosi. I segni sono quindi generali e locali, rilevabili all’esame diretto o mediante indagini speciali. I sintomi più frequenti sono quelli a carico dell’aorta toracica e delle a. coronarie (insufficienza coronarica), del cuore (miocardiopatia arteriosclerotica), del cervello (cefalea, sindromi nevrasteniformi, torpore o decadimento mentale ecc.), dell’a. polmonare, delle a. mesenteriche, dei vasi degli arti inferiori (claudicatio intermittens), dei reni, dell’occhio ecc. Le a. superficiali appaiono spesso tortuose, nodose, pulsanti; all’esame radiologico le a. profonde mostrano aumenti di opacità, diffusi o circoscritti. La pressione arteriosa a volte è normale, a volte è aumentata. L’evoluzione dell’arteriosclerosi è quanto mai varia: dalle forme latenti e ben sopportate per decenni, che rappresentano la maggioranza dei casi, alle forme a decorso relativamente rapido. In genere, quanto più l’inizio della malattia è precoce, tanto più rapido e grave è il decorso, specie se vi sono fenomeni d’insufficienza funzionale cardio-renale, fenomeni trombotici o embolici. Fattori aggravanti la prognosi sono le malattie metaboliche concomitanti, come l’obesità, il diabete, o la dislipidemia (alterazione della quantità dei lipidi del sangue e dei rapporti fra le varie frazioni che li compongono). La profilassi è essenzialmente igienica e dietetica (attività motoria adeguata alle condizioni circolatorie, alimentazione equilibrata ecc.). La cura è volta a correggere le limitazioni funzionali, a combattere le eventuali malattie metaboliche associate e a prevenire le possibili complicanze.

L’arterite è una patologia infiammatoria a patogenesi infettiva o autoimmune a carico delle arterie. Sono descritte forme primitive, forme secondarie a patologie sistemiche (connettiviti, malattie infettive, neoplasie, malattie infiammatorie croniche intestinali), e forme indotte da farmaci.

Le arteriti primitive a patogenesi autoimmune generano un danno vascolare diretto contro l’endotelio di tipo immunomediato, che può presentarsi come circoscritto alla sola parete o può invece accompagnarsi alla formazione di trombi intraluminali ( tromboarterite). La diagnosi viene posta attraverso l’esame istologico di una biopsia di una lesione visibile (per es. biopsia dell’a. temporale) o di un organo interessato dal danno vascolare (per es. biopsia renale in corso di panarterite nodosa). A carico dell’endotelio possono osservarsi infiltrazione linfocitaria, necrosi delle tuniche vascolari, formazione di granulomi infiammatori. Dal punto di vista clinico sono descritte forme silenti e forme caratterizzate da limitazioni motorie, parestesie e intorpidimento all’arto interessato. In caso di occlusione del lume arterioso, il distretto interessato (di solito l’arto) appare freddo e cianotico, con polso arterioso a valle della lesione flebile o assente. La palpazione dell’a. causa intenso dolore. Il mancato intervento con ripristino del flusso a valle dell’ostruzione può determinare necrosi dei tessuti scarsamente irrorati.

Le arteriti acute si manifestano come localizzazione d’organo delle comuni malattie infettive (influenza, febbre tifoide ecc.), con frequente localizzazione agli arti inferiori.

Le arteriti croniche obliteranti sono caratterizzate dal restringimento del lume arterioso, per lo più per ispessimento della tunica intima; rappresentano la cronicizzazione delle forme acute tubercolari e luetiche.

L’ arterite temporale è una vasculite che colpisce persone di oltre 50 anni, prevalentemente di sesso femminile. Si manifesta con dolori muscolari, cefalea e disturbi visivi, claudicatio dei muscoli masticatori e deglutitori. Può associarsi a polimialgia e sinovite delle grandi articolazioni. La diagnosi è istologica. Il trattamento è costituito da corticosteroidi e immunosoppressori.

L’arterite di Takayasu colpisce di preferenza le giovani donne, con localizzazione alle a. di grosso calibro, in particolare l’arco aortico e le sue diramazioni. Nella fase infiammatoria acuta l’affezione si presenta con febbre, dolori muscolari, artralgie, ipertensione arteriosa; nella fase ischemica cronica si può avere occlusione dei vasi e assenza dei polsi arteriosi radiali. Sintomi frequenti sono riduzione del visus, sincopi, infarti. Non esistono test di laboratorio specifici e la diagnosi si basa sull’arteriografia. I farmaci corticosteroidei sono la terapia della fase acuta, ma non è chiaro se siano utili in fase cronica.

Tra le altre patologie delle a., l’ arterioflebite è una particolare lesione associata dei vasi venosi e arteriosi, quale si verifica nel morbo di Bürger (➔ Bürger, Leo) e nelle sindromi affini; l’ arteriolitiasi è una calcificazione, in genere arteriosclerotica, della parete delle a. di medio calibro, con formazione di numerosi anelli calcarei.

Diagnostica e chirurgia

Il metodo di indagine delle a. è l’ arteriografia, che, con l’introduzione di sostanze opache ai raggi X nel lume arterioso e la successiva radiografia, permette di ottenere l’immagine radiografica del lume del vaso e delle sue diramazioni e di analizzarne eventuali alterazioni.

Gli interventi chirurgici fondamentali che interessano le a. sono numerosi.

Allacciatura (o legatura) Si pratica a scopo emostatico nel corso d’interventi chirurgici o di lesioni accidentali e nella cura degli aneurismi.

Anastomosi Si praticano tra due a. (anastomosi artero-arteriosa) o tra un’a. e una vena (anastomosi artero-venosa) e assumono particolare importanza nella cura delle malformazioni congenite del cuore.

Arteriectomia Resezione di un segmento di a. leso od occluso, opportuna nelle trombosi arteriose per limitarne l’estensione, nelle contusioni, nelle embolie, nelle arteriti ecc.

Arteriorrafia (o sutura) È indicata nelle ferite, negli aneurismi ecc.

Endoarteriectomia (o disostruzione) Asportazione dal lume di un’a. di un’ostruzione organizzata mediante la rimozione di un corrispondente tratto di tunica intima.

Embolectomia Asportazione di un embolo dal lume vasale, che dà brillanti risultati se praticata nelle prime ore dall’insorgenza dell’embolia.

Innesto Sostituzione di un segmento arterioso con altro (arterioso o venoso) prelevato allo stesso paziente (innesto autoplastico o autologo) o proveniente da individuo della stessa specie (innesto omoplastico od omologo); sono interventi ormai rari, dopo l’avvento delle cosiddette a. artificiali che possono essere vantaggiosamente impiantate in sostituzione di tratti arteriosi irreparabilmente lesionati.

Arterioplastica Ricostruzione chirurgica della parete arteriosa distrutta per ferite o per aneurismi. Si pratica la sostituzione del tratto irreparabilmente lesionato con a. artificiali o, più comunemente, con un innesto a ponti (bypass), per consentire il ripristino del flusso sanguigno aggirando l’ostruzione arteriosa e lasciando in situ il tratto occluso. A tale scopo si usano preparati tubolari di fibre sintetiche (dacron, teflon ecc.) resistenti alla rottura e che non provocano reazioni da intolleranza nei tessuti vicini.

Simpaticectomia periarteriosa Resezione dell’avventizia di un’a., praticata allo scopo di sezionare i filamenti nervosi simpatici che decorrono in essa. Produce, nel letto arterioso dipendente, una vasodilatazione condizionata da particolari riflessi nervosi. Questo intervento è indicato in alcune arteriopatie primitive (arteriti, morbo di Raynaud ecc.), in determinate sindromi vascolari post-traumatiche, e così via.