diabete

Sindrome derivante da quadri clinici connessi ad alterazioni del metabolismo, caratterizzati da aumento della diuresi per deficit dell’ormone antidiuretico (d. insipido) o per accumulo e successiva eliminazione di sostanze con le urine; nella maggior parte dei casi si tratta di glucosio (d. mellito, d. renale). Talora il termine è stato usato per designare alcune tesaurismosi: per es. d. acido-amminico (o cistinosi), d. fosfatico (o calcinosi), forme non glicosuriche di diabete.

Quadri clinici

I quadri clinici compresi sotto il termine di d. sono rappresentati principalmente dal d. mellito, che è il d. comunemente detto, dal d. renale, dal d. bronzino e dal d. insipido. Con d. mellito si indica genericamente un gruppo di malattie metaboliche accomunate dal riscontro di iperglicemia, conseguente a un difetto nella secrezione insulinica, nell’azione insulinica o in entrambe. L’iperglicemia cronica del d. è, a sua volta, responsabile di danni a lungo termine a carico di vari organi e apparati tra cui l’occhio, il rene, il sistema cardiocircolatorio e i nervi periferici. Il d. bronzino è una rara malattia, a prognosi severa, in cui esiste associazione di d. mellito, pigmentazione scura della cute e cirrosi del fegato (➔ emocromatosi). Il d. florizinico è una sindrome glicosurica sperimentalmente indotta dalla somministrazione di florizina. Si può considerare una forma sperimentale del d. renale. Il d. insipido è una malattia caratterizzata da poliuria e polidipsia, e dovuta ad alterazioni anatomiche o funzionali dei nuclei ipotalamici preposti alla secrezione dell’ormone antidiuretico (ADH). Infatti questo ormone stimola il riassorbimento di acqua a livello dei tubuli collettori del rene; in sua assenza notevoli quantità di acqua vengono perse con le urine. Le urine, emesse in grande quantità (4-15 litri e più al giorno), prive di glucosio e assai povere in cloruri, presentano, per la loro estrema diluizione, una bassissima densità. Il d. renale è un quadro morboso caratterizzato da glicosuria senza iperglicemia, dovuta a un’esagerata permeabilità del rene nei confronti del glucosio. Pertanto è detto anche d. normoglicemico e, data la sua benignità, diabetes innocens. Si manifesta soprattutto in ragazzi o in giovani, e non di rado interessa più membri di una famiglia. Una forma particolare di d. renale, associata a rachitismo, nanismo e ipofosfatemia è nota come sindrome di De Toni-Debré-Fanconi.

D. mellito

La classificazione del d. mellito è stata oggetto di una nuova revisione nel 1997 a opera della American diabetes association che, in accordo con l’Organizzazione mondiale della sanità, ha sensibilmente modificato i criteri internazionalmente adottati nel 1985. In aderenza alla nuova classificazione, la diagnosi di d. mellito è giustificata quando la glicemia a digiuno (o basale) è uguale o superiore a 126 mg/dl. Tale riscontro necessita, tuttavia, di essere riconfermato attraverso valutazioni successive. Un valore glicemico a digiuno compreso tra 100 e 125 mg/dl segnala una condizione borderline di alterata glicemia a digiuno (IFG, impaired fasting glucose), mentre è considerato normale un valore inferiore a 100 mg/dl. I limiti considerati attendibili quando la diagnosi viene posta attraverso la determinazione della glicemia dopo due ore dal carico orale (OGTT) di glucosio (75 g) indicano una situazione di normalità per valori inferiori a 140 mg/dl; un quadro di intolleranza glicidica (IGT, impaired glucose tolerance) per valori compresi tra 140 e 199 mg/dl e una supposta diagnosi di d., da riconfermare con valutazioni successive, per valori superiori a 200 mg/dl.

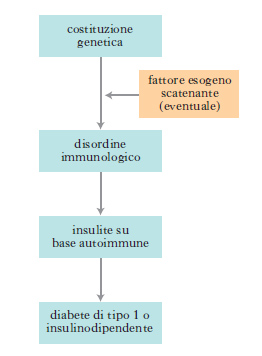

In base alla stessa classificazione sono stati individuati quattro tipi di d. mellito: il tipo 1, precedentemente identificato come insulinodipendente (v. fig.), con esordio giovanile o infantile, che impone il trattamento insulinico e presenta le caratteristiche di un carattere ereditario con variabilità discontinua a soglia; il tipo 2, precedentemente identificato come non insulinodipendente, ampiamente connesso a fattori di rischio rappresentati dallo stile di vita (iperalimentazione, eccesso ponderale, sedentarietà), che insorge di solito in età matura o presenile e si cura con dieta, calibrata attività fisica e, eventualmente, ipoglicemizzanti; un terzo tipo che comprende un eterogeneo gruppo di forme geneticamente determinate con esordio precoce, in genere prima dei 25 anni di età (MODY, maturity onset diabetes of the young); infine, un quarto tipo rappresentato dal d. gestazionale il cui esordio avviene in corso di gravidanza.

L’importanza del sistema immunitario nella patogenesi di alcune forme di d. mellito è stata documentata da numerosi lavori e pertanto si è introdotta una distinzione su base eziopatogenetica che identifica il d. di tipo 1 (causato da un meccanismo autoimmune rivolto verso le cellule β del pancreas) e il d. di tipo 2 (nel quale il meccanismo disfunzionale delle cellule β non ha origine autoimmunitaria). Nel d. di tipo 1 si osserva una riduzione del numero e del volume delle cellule che costituiscono il pancreas, con graduale e progressiva scomparsa delle cellule β, mentre gli elementi cellulari che producono glucagone e somatostatina vengono risparmiati nel corso del danno tissutale, in fase sia precoce sia tardiva. Le cellule responsabili dell’infiltrato infiammatorio (la cosiddetta insulite) sono costituite prevalentemente da linfociti e macrofagi (sebbene questi siano più rari), mentre non sono state individuate plasmacellule. Sono noti vari tipi di anticorpi (autoanticorpi) prodotti verso le isole pancreatiche. Si ricordano, per es., gli ICA (islet cell autoantibodies), presenti dal 50 al 90% dei casi in soggetti con d. di tipo 1 (entro un anno dalla diagnosi). Altri autoanticorpi identificati come ICSA (islet cell surface antibodies) possono causare la lisi di cellule insulari con vari meccanismi e sembrano manifestare una maggiore specificità nei confronti delle cellule β; pertanto espletano una più netta funzione patogenetica. Si deve inoltre ricordare come in pazienti con d. siano presenti autoanticorpi antiinsulina, indipendentemente dalla somministrazione di insulina per fini terapeutici. Un ruolo altrettanto importante di quello svolto dall’immunità umorale è esercitato dalla risposta cellulomediata, con la presenza di linfociti citotossici. Una serie di osservazioni mostra come il d. di tipo 1 si associ a varie forme di endocrinopatie autoimmuni e come alcuni antigeni di istocompatibilità (HLA-B8/DR3, HLA-B15/DR4) siano significativamente rappresentati quali espressione di una predisposizione immunogenetica per la malattia.

Sostanze diabetogene

Tra le sostanze sperimentalmente usate per produrre il d. negli animali di laboratorio, la più usata è la streptozotocina, che per somministrazione parenterale provoca la necrosi selettiva delle cellule β delle isole di Langerhans, sede di produzione dell’insulina. Effetto diabetogeno possiede l’ormone somatotropo dell’ipofisi: oltre le sue azioni peculiari, esso esplica un’azione antagonista a quella esercitata dall’insulina; la sua somministrazione sperimentale provoca iperglicemia, la sua abnorme produzione induce una sindrome diabetica insulino-resistente.