polmone

Anatomia e medicina

Organo della respirazione. I p. sono organi pari, simmetricamente disposti nella gabbia toracica, separati dal mediastino e in essi ha luogo l’ossigenazione del sangue.

Anatomia

I p. si dipartono dalle branche di biforcazione della trachea. Sono accolti nella loggia polmonare, la parte laterale della gabbia toracica tappezzata dalla pleura parietale e delimitata in avanti, dorsalmente e di lato, dalle pareti del torace, medialmente dal mediastino e verso il basso dal diaframma. Di forma grossolanamente semiconica, presentano: un apice in rapporto con la fossa sopraclavicolare; una faccia laterale, in rapporto con la parete dell’emitorace corrispondente; una faccia mediale, in rapporto con il mediastino; una base adagiata sull’emidiaframma corrispondente. Il p. contrae intimi rapporti con gli organi circostanti dai quali è separato soltanto dalla cavità pleurica, che in condizioni normali è virtuale. Il p. destro è formato da tre lobi (superiore, medio, inferiore) e il sinistro da due lobi (superiore e inferiore).

Sulla faccia mediale di ciascun p., in corrispondenza dell’ilo polmonare, piccola zona a forma di infossatura ovale sprovvista di rivestimento pleurico dove passano tutti gli organi che penetrano ed escono dal p., si osserva il peduncolo polmonare. Si tratta di un voluminoso fascio di formazioni anatomiche che penetrano nel p. e ne escono. Ne fanno parte il bronco principale, i vasi polmonari, che appartengono al piccolo circolo (o circolazione polmonare ➔ circolazione) e contengono sangue destinato agli scambi respiratori, i vasi bronchiali, che fanno parte del grande circolo, in quanto rami dell’aorta, e provvedono all’irrorazione del tessuto polmonare, i linfatici e i nervi. Tali formazioni sono tenute insieme da tessuto connettivo contenente linfoghiandole e sono ricoperte da un manicotto sieroso formato dalla pleura. L’arteria polmonare è un grosso vaso arterioso che trasporta dal cuore al p. il sangue destinato a essere ossigenato: è pertanto l’unica arteria dell’organismo che contenga sangue venoso: si diparte dal ventricolo destro del cuore, dividendosi pochi centimetri dopo la sua origine in due rami molto divergenti, arteria polmonare destra e arteria polmonare sinistra, che prendono parte (una per lato) alla costituzione del peduncolo polmonare e penetrano nel p. corrispondente attraverso l’ilo. La valvola polmonare (detta più comunemente valvola semilunare) costituisce una delle valvole cardiache e impedisce il reflusso del sangue dall’arteria polmonare all’atrio destro. Il sangue ossigenato dal p. giunge all’atrio sinistro del cuore attraverso quattro vene polmonari, due superiori (destra e sinistra) e due inferiori (destra e sinistra), provenienti dai lobi polmonari. Prendono origine dalla confluenza di vene formatesi a partire dal plesso capillare alveolare, tre dal p. destro (ma quella proveniente dal lobo medio dopo un breve decorso confluisce in quella proveniente dal lobo superiore) e due dal p. sinistro.

Le zone o segmenti polmonari sono entità morfologiche e funzionali del p., ognuna delle quali è costituita da un bronco segmentario, ramo di un bronco lobare, dal corrispondente ramo arterioso (con relative vene, linfatici e nervi) e dal territorio parenchimale dipendente. Tali zone, in numero di 19 (10 per il p. destro e 9 per il sinistro), sono separate da setti, più o meno evidenti.

Il colore del p. nel feto a termine che non ha respirato è rosso bruno, nel bambino è roseo, nell’adulto è grigio-biancastro; dopo i 30-40 anni compare una pigmentazione grigio-nerastra, che dà ai p. un colore grigio ardesiaco (antracosi polmonare fisiologica). Il volume dei p. varia secondo l’età, il sesso, la costituzione fisica dell’individuo; in condizioni fisiologiche il p. destro è più grande del sinistro (850 cm3 contro circa 750 nell’adulto normale). Nonostante la consistenza spugnosa, l’organo ha una grande coesione e una notevolissima elasticità.

Struttura e funzioni

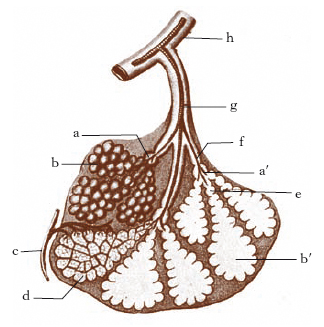

Il p. risulta formato dalla complessa ramificazione bronchiale (➔ bronco), da lobuli polmonari, da tessuto interstiziale cementante e da una trama di vasi sanguigni e di nervi (fig. 1). Si hanno quindi due sezioni distinte: le vie aeree, deputate a veicolare e distribuire l’aria, e a costituire un sistema di difesa dagli agenti esterni; il parenchima, per gli scambi gassosi. I bronchi con le loro numerose suddivisioni assumono calibro progressivamente minore. Le più piccole ramificazioni (bronchioli terminali), ridotte a un diametro inferiore a un millimetro e ormai prive di impalcatura cartilaginea e di tunica muscolare, si suddividono ancora e acquistano la capacità di effettuare scambi respiratori per cui sono detti anche bronchioli respiratori. Questi, a loro volta, terminano con una piccola dilatazione detta vestibolo, dalla quale partono 3-6 condotti, i dotti alveolari, terminanti con una piccola dilatazione chiamata infundibolo: queste ultime due strutture sono formate dall’addossamento di numerosissime vescicole, gli alveoli polmonari, che costituiscono l’elemento respiratorio e la cui superficie totale è stata calcolata in 100-150 m2.

Il complesso delle diramazioni derivanti dai bronchioli terminali costituisce il lobulo polmonare, che è la vera entità funzionale del p. (fig. 2). I lobuli, la cui forma è piramidale o più o meno irregolarmente poliedrica, hanno una dimensione di 5-12 mm e sono separati tra loro da esilissimi setti connettivali. Da un punto di vista strutturale, nell’alveolo polmonare si riconoscono tre componenti: i capillari polmonari, l’epitelio alveolare e lo spazio interstiziale. Nell’epitelio dei capillari polmonari si riscontrano cellule endoteliali squamose. Addossati alla parete dei capillari sono i periciti, cellule con capacità contrattile. L’epitelio alveolare è costituito da tre tipi di cellule dette pneumociti: i pneumociti di I tipo (cellule alveolari squamose), pneumociti di II tipo (cellule granulose, verosimilmente interessate nella produzione del fattore surfattante), pneumociti di III tipo (cellula alveolare a spazzola). La superficie alveolare dei pneumociti è ricoperta dal surfattante lipidico. Nell’interstizio si raccoglie il liquido che trasuda dai capillari, il quale, in condizioni patologiche come nell’edema polmonare, può essere particolarmente abbondante.

Le popolazioni cellulari descritte partecipano in varia misura a rendere efficiente l’organo ai fini della respirazione attraverso funzioni cosiddette non respiratorie: mantenimento di un’adeguata permeabilità della barriera aria/acqua, di un’adeguata tensione superficiale (produzione di surfattante), di un’adeguata pervietà delle vie aeree attraverso la secrezione di muco e il suo allontanamento, necessità di disporre di meccanismi di difesa (umorali e cellulari) contro eventuali agenti nocivi, esigenza di armonizzare ventilazione e perfusione per ottimizzare gli scambi gassosi attraverso una regolazione attiva del calibro di bronchi e vasi arteriosi.

Da un punto di vista funzionale nel p. si distinguono tre zone distinte: di conduzione, di transizione, respiratoria. Il 90% del volume del p. è costituito dalle zone di transizione e respiratoria, vale a dire da quelle strutture funzionalmente deputate agli scambi gassosi. Lo scambio gassoso respiratorio esterno che si verifica nel p. consiste nell’assunzione di ossigeno e nell’eliminazione di anidride carbonica e vapor acqueo, ed è regolato essenzialmente dai gradienti di pressione esistenti, per ogni singolo gas, tra aria alveolare e sangue.

Oltre alla respirazione (➔ respiratorio, apparato), il p. esercita funzione capacitiva, vale a dire partecipa al mantenimento di un equilibrio della massa ematica delle due sezioni, considerando che la quantità di sangue contenuta nel p. rappresenta circa il 10% della massa ematica e tende a mantenersi costante pur in presenza di modificazioni della gittata cardiaca. Grazie alla sua posizione anatomica, la rete arteriolo-capillare del p. costituisce un filtro meccanico che depura il sangue venoso prima che, ossigenato, sia reimmesso nel circolo arterioso. Vengono trattenuti i cosiddetti emboli fisiologici: leucociti o globuli rossi conglutinati, coaguli di fibrina, midollo osseo ecc., che in seguito saranno eliminati, per lisi, dai macrofagi. A livello degli alveoli, come nelle vie aeree, viene svolta un’azione di depurazione grazie alla presenza del surfattante che adsorbe particelle estranee giunte a livello dell’epitelio alveolare. Inoltre, qualsiasi sostanza volatile alla temperatura di 37 °C si ritrova nell’aria espirata. Il mantenimento della stabilità della temperatura alveolare partecipa alla regolazione della temperatura corporea attraverso scambi termici fra vie respiratorie e ambiente esterno.

Ugualmente, il p. partecipa agli scambi idrici umidificando l’aria inspirata e cedendo, durante l’espirazione, acqua alle vie respiratorie; inoltre, una certa quantità di acqua (circa 250 ml in condizioni normali e in clima temperato) viene eliminata dal p. sotto forma di vapore acqueo presente nell’aria espirata.

A livello delle secrezioni tracheobronchiali sono presenti sostanze – come lisozima, immunoglobuline (IgA, soprattutto) ecc. – che esercitano una funzione antimicrobica in grado di mantenere sterile il tratto inferiore delle vie respiratorie.

Infine, il p. sintetizza o contiene, sia in condizioni normali sia patologiche, numerose sostanze (per es. istamina, serotonina, angiotensina, prostaglandine).

Patologia

Polmonite

La polmonite è un processo a carattere infiammatorio del parenchima polmonare. Da un punto di vista anatomoclinico si distinguono: a) processi che interessano prevalentemente gli alveoli; b) processi che coinvolgono l’interstizio (polmoniti interstiziali). La classificazione eziologica distingue polmoniti da agenti infettivi, polmoniti da agenti non infettivi. Infine, possono essere classificate in: primitive e secondarie, acute e subacute o croniche. Per la patogenesi si distinguono tre vie di ingresso dell’agente lesivo: per inalazione, per propagazione ematica o per penetrazione traumatica. I meccanismi di difesa messi in atto dal p. (movimento ciliare, secrezione di muco e di sostanze antibatteriche alveolari, relativa assenza di liquido alveolare, meccanismi riflessi tipo tosse e riflesso dell’epiglottide, presenza di fagociti alveolari) sono fondamentali nel mantenere l’integrità dell’organo. Qualsiasi situazione patologica che alteri uno o più di tali meccanismi favorisce l’instaurarsi di un processo infiammatorio.

Nel determinare le polmoniti acute intervengono numerosi agenti lesivi: batteri (streptococchi, stafilococchi, pneumococchi ecc.), micobatteri, micoplasmi, clamidie, agenti virali, funghi e parassiti. Le polmoniti subacute o croniche invece possono essere determinate non solo da agenti infettivi (batteri, micobatteri, miceti, protozoi, elminti), ma anche da cause non infettive (neoplasie, sarcoidosi, vasculiti, sostanze chimiche, radiazioni, pneumoconiosi ecc.).

Le forme principali di polmonite sono le seguenti.

Polmonite lobare (crupale, o franca)

Forma classica di polmonite, cioè l’infezione batterica acuta di un lobo polmonare dovuta, nella maggioranza dei casi, allo pneumococco. Molto più raramente gli agenti eziologici in causa possono essere lo streptococco beta-emolitico (gruppo A) e gli stafilococchi, germi che, a differenza degli pneumococchi, provocano più frequentemente polmoniti a focolai più limitati, unici o multipli. In merito alla patogenesi, la maggior parte degli autori è orientata verso la via aerogena. Dopo l’invasione batterica si ha una notevole iperemia del lobo affetto (ingorgo polmonare) con produzione di un essudato emorragico che riempie gli alveoli; per l’alto contenuto di fibrina, l’essudato si coagula e forma una massa solida che dà al p. l’aspetto e la consistenza del fegato (epatizzazione rossa). L’imponente migrazione leucocitaria che s’instaura successivamente produce una modificazione del colore della lesione (epatizzazione grigia), finché l’essudato si colliqua per fluidificazione autolitica (epatizzazione gialla) e si riassorbe. La polmonite è più frequente nei giovani (2a-4a decade) e nel sesso maschile; fattori favorenti sono la stagione invernale, l’esposizione a gas irritanti, l’anestesia generale, l’insufficienza cardiaca, i traumi toracici, la stasi polmonare. L’esordio è generalmente brusco, con febbre improvvisa ed elevata, brivido intenso, dolore puntorio toracico, dispnea, cianosi, tosse, espettorato rugginoso; è quasi sempre presente compromissione dello stato generale. Caratteristici i reperti semeiologici e i dati di laboratorio (leucocitosi neutrofila, presenza nell’escreato dell’agente specifico ecc.). L’esame radiologico può essere un utile sussidio diagnostico. La terapia è chemioterapica e antibiotica. Tra le forme essudative, hanno particolare interesse le polmoniti da stafilococchi penicillino-resistenti. Questi microrganismi, pur provocando frequentemente focolai infiammatori polmonari, unici o multipli, di piccole dimensioni, possono essere responsabili anche di polmoniti a vasti focolai. In concomitanza con il diffondersi degli antibiotici si è verificata una sorta di selezione degli stafilococchi antibiotico-resistenti, che sono divenuti gli agenti più comuni di molte infezioni, tra cui la polmonite. Particolarmente colpiti sono i soggetti defedati e soprattutto i lattanti.

Numerose le altre forme di polmonite.

Polmonite allergica

Infiltrazione polmonare transitoria che si può osservare in individui affetti da asma, rinite allergica, tubercolosi, ascaridiosi, trichinosi, amebiasi ecc., o in seguito a ingestione di farmaci. Si ha modica febbre, tosse con espettorato, lieve leucocitosi con notevole eosinofilia. L’indagine radiologica può svelare un’infiltrazione massiva anche con segni fisici modesti o assenti.

Polmonite atipica primaria

Infiammazione acuta del p. generalmente provocata da virus, rickettsie, clamidie e micoplasmi. Dopo un periodo d’incubazione variabile (7-15 giorni), inizia gradualmente con una sintomatologia di tipo influenzale, con tosse, cui si aggiungono segni fisici di addensamento polmonare. L’indagine radiologica del torace svela un’opacità tenue che interessa solo parte di un lobo polmonare. Non vi sono leucocitosi né modificazioni della formula leucocitaria. Il decorso è di 10-15 giorni, con prognosi favorevole. La terapia si basa sull’uso di antibiotici quando sussistono pericoli di complicazioni batteriche.

Polmonite da agenti chimici

Provocata dall’inalazione di gas irritanti.

Polmonite ipostatica

Si produce nei pazienti obbligati a rimanere immobili in decubito supino, per l’insufficiente ventilazione e per la stasi circolatoria.

Polmonite ab ingestis

Provocata dall’aspirazione di cibo e succhi gastrici che causano danni polmonari. Può insorgere sia per la depressione dei riflessi di protezione delle vie respiratorie sia per l’alterazione di meccanismi della deglutizione. Forma di polmonite atipica, descritta per la prima volta nel 2003 in Cina, è la SARS (➔).

Esistono forme a evoluzione cronica, come la sindrome di Hamman-Rich, affezione a genesi oscura e a prognosi infausta, detta anche polmonite interstiziale sclerosante diffusa idiopatica. Il termine di polmonite cronica può essere impiegato per designare processi in cui dalle pareti degli alveoli e dei bronchioli si forma un tessuto di granulazione che sostituisce il parenchima polmonare (carnificazione del p.) con successiva sclerosi del p.; la retrazione del connettivo porta alla cosiddetta cirrosi del p. e alla formazione di bronchiectasie (➔ bronchi). Accanto ai disturbi della funzione respiratoria si ha un ostacolo della circolazione polmonare che può portare all’insufficienza cardiaca (cuore polmonare). La sindrome del lobo medio presenta un quadro clinico caratterizzato da tosse, espettorato, emottisi e dolori toracici, provocato da un’infiammazione cronica con atelectasia del lobo medio del p. destro. Queste alterazioni sono secondarie a una stenosi del bronco corrispondente, per lo più per linfoadenite tubercolare.

Altri processi morbosi

Nel p. si possono riscontrare variazioni patologiche del contenuto aereo. Esso risulta ridotto nell’atelectasia, che può essere congenita, da compressione, da occlusione: se l’atelectasia non si risolve, si ha l’indurimento del parenchima polmonare interessato. La quantità di aria contenuta nei p. risulta patologicamente aumentata nell’enfisema alveolare, che può essere acuto, cronico, vicario (adiacente a zone coinvolte da sclerosi e atelectasie di varia natura), senile. Esiste anche una forma di enfisema interstiziale, con infiltrazione di aria attraverso alveoli o bronchioli lesionati, fra gli acini, lobuli e talora fino alla pleura, al mediastino, al collo.

Nel p. si possono anche riscontrare: alterazioni di circolo, come ischemia, iperemia attiva e passiva fino all’indurimento bruno; emorragie; embolie e trombosi; edema (➔). L’inalazione abituale di polveri può produrre le varie forme di pneumoconiosi (➔).

L’ascesso e la cancrena polmonare consistono nella suppurazione del parenchima polmonare, conseguente, per lo più, ad altre alterazioni dell’apparato respiratorio o a embolie. Gli agenti patogeni possono essere aerobi e anaerobi; questi ultimi sono responsabili delle cancrene polmonari. È caratteristica la formazione di una cavità suppurante o cancrenosa, per lo più drenata da un bronco e circondata da una zona più o meno vasta di broncopolmonite ed epatizzazione. I sintomi iniziali sono quelli di una polmonite o di una broncopolmonite, cui segue l’emissione, con la tosse, di abbondante escreto mucopurulento. L’evoluzione spontanea è verso la cronicizzazione o una delle complicazioni (emottisi, ascessi cerebrali, flemmone pleurico ecc.). La cura iniziale è medica (chemioterapica e antibiotica); quando si sia costituita la cavità, se non hanno successo le manovre broncoscopiche con aspirazione della secrezione e instillazione di liquidi medicamentosi, trova indicazione nella chirurugia.

Il p. inoltre può essere sede di più o meno caratteristici processi morbosi di diversa natura: broncopolmoniti, micosi, parassitosi, lesioni tubercolari, tumorali.

Tecnica

Nome di alcuni apparecchi che agiscono su fluidi gassosi e hanno qualche analogia di funzionamento con i p. anatomici. Per es. il p. d’acciaio ➔ respiratore.

Elemento elastico di metallo o di altro materiale, a tenuta, usato come giunto di dilatazione, come organo di tenuta, come elemento di pompe o come capsula manometrica.

È detto p., o cassa d’aria, l’organo adibito alla regolazione della pressione di una condotta. Il termine può anche essere usato per indicare un elemento di opportuna capacità inserito in serie o in parallelo a un condotto per accumulare una massa di fluido.