cervello

In anatomia, la parte anteriore dell’encefalo, quella che corrisponde al proencefalo e che, tramite il mesencefalo, si continua con il tronco dell’encefalo.

Anatomia umana

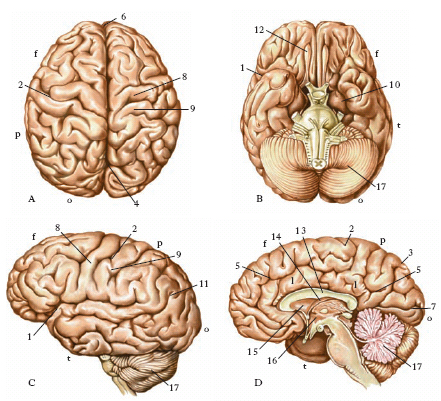

Il c. ha forma di ovoide incompleto (fig. 1) con una superficie supero-laterale convessa e una inferiore (base), incavata in senso trasversale. È avvolto dalle meningi che lo separano dalle pareti ossee della cavità cranica e, con una loro espansione laminare (tentorium), dal cervelletto. Suoi costituenti principali sono i due emisferi cerebrali e la regione diencefalica.

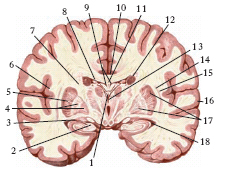

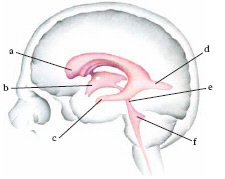

Gli emisferi cerebrali, distinti in destro e sinistro da un profondo solco a direzione sagittale (scissura interemisferica), sono uniti a livello della ‘regione dell’ilo’ (porzione centro-inferiore della faccia mediale) principalmente dal corpo calloso. Sono costituiti dalle due sostanze fondamentali di colorito diverso: la sostanza grigia e la sostanza bianca. La prima costituisce la corteccia cerebrale (➔ cerebrale), che avvolge come un mantello (pallio, più propriamente neopallio) la seconda, arrestandosi ai margini della regione dell’ilo. La corteccia è segnata da scissure e da solchi, più o meno profondi e più o meno tortuosi, che ne aumentano la superficie approssimativamente a più del doppio e consentono di distinguere in ciascuno emisfero lobi e circonvoluzioni. La scissura di Silvio, la scissura di Rolando (o scissura centrale), quella parieto-occipitale (con i suoi due tratti: scissura perpendicolare interna e scissura perpendicolare esterna) sono interlobari, mentre la scissura limbica delimita il lobo omonimo dal corpo calloso e la scissura calcarina, che decorre nella faccia mediale del lobo occipitale, è l’unica a essere intralobare. I nomi dati ai lobi cerebrali propriamente detti fanno riferimento ora alle strutture ossee a cui corrispondono (lobi: frontale, parietale, temporale e occipitale), ora alla loro stessa conformazione (lobo limbico), ora lo derivano da un uso consolidato nel tempo (lobo dell’insula). Le circonvoluzioni, nel caso più comune, hanno il nome del lobo cui appartengono con l’aggiunta di un aggettivo che ne precisa l’ordine di successione o l’orientamento o la posizione rispetto a un altro elemento descrittivo: circonvoluzione frontale prima (o inferiore), circonvoluzione frontale ascendente o prerolandica (o pre-centrale), circonvoluzione parietale post-rolandica (o post-centrale) ecc. Variazioni delle caratteristiche citoarchitettoniche della corteccia consentono l’ulteriore suddivisione in aree che si usa indicare con un numero e con il nome dell’autore della partizione (K. Brodmann; C. von Economo e G.N. Koskinas): a tali aree sogliono fare riferimento le ricerche anatomo-cliniche ed elettrofisiologiche. Nell’ambito degli emisferi, a parte i centri semiovali, le strutture macroscopicamente più rilevanti sono il corpo calloso e i due ventricoli laterali, uno per ciascun lato (fig. 2). Il corpo calloso è una formazione laminare, trasversale, ed è formato da fasci di fibre mieliniche che collegano tra loro i due emisferi. I ventricoli laterali sono situati sotto il corpo calloso; ciascun ventricolo comunica con il III ventricolo attraverso un proprio forame (forame di Monro). Altre formazioni sono: l’amigdala, il corpo striato, il claustro, che sono situati nella metà inferiore dell’emisfero, e per questo vengono denominati anche gangli della base; l’ippocampo o corno di Ammone, situato in prossimità del pavimento del corno sfenoidale del ventricolo laterale; il fornice o trigono cerebrale, struttura di sostanza bianca in rapporto con la faccia profonda del corpo calloso; il setto pellucido risultante dall’accostamento sul piano sagittale di due lamine prevalentemente fibrose, tese fra corpo calloso e fornice, ciascuna delle quali concorre a formare la parete mediale del corno frontale del ventricolo laterale; la capsula interna, lamina di sostanza bianca interposta tra testa del nucleo caudato e talamo da una parte e putamen e globus pallidus dall’altra, costituita da fibre mieliniche congiungenti vari livelli degli emisferi con il tronco encefalico.

La regione diencefalica è situata sul contorno di una cavità ventricolare (III ventricolo; fig. 3). Anteriormente raggiunge le regioni dell’ilo e del setto, sui lati la capsula interna, in senso caudale si continua con il mesencefalo: dorsalmente con l’epitalamo, ventralmente con il subtalamo; è formata in massima parte di sostanza grigia, in misura relativamente modesta da sostanza bianca. Il III ventricolo è una cavità imbutiforme, in rapporto, tramite la porzione più declive, con l’ipofisi; comunica, oltre che con i ventricoli laterali, anche con l’acquedotto di Silvio, posteriormente. Le altre due formazioni principali sono il talamo ottico e l’ipotalamo. Il talamo ottico, con i due corpi genicolati mediale e laterale, è una formazione ovoidale di sostanza grigia a grossa estremità posteriore caratterizzata da un rilievo detto pulvinar. Sottili lamine di sostanza bianca lo rivestono e lo suddividono facilitando la partizione topografica dei suoi numerosi nuclei. L’ipotalamo è ben visibile sulla porzione centrale della base dell’encefalo. Sulla sua superficie ventrale, che è in rapporto con il chiasma ottico, sono visibili i corpi mamillari, il tuber cinereum e l’infundibolo. Nella sostanza grigia si notano numerosi nuclei costituenti il substrato anatomico di due sistemi neurosecretori, il magnocellulare e il parvicellulare, così detti per le dimensioni degli elementi che li formano: il primo è connesso con la neuroipofisi dal fascio ipotalamo-ipofisario, formato dagli assoni dei suoi neuroni; il secondo è collegato con l’adenoipofisi da una struttura vascolare, le venule del sistema portale ipotalamo-ipofisario, diretta prosecuzione dei capillari sinusoidali che permeano la regione tuberiana e la base dell’infundibolo.

Per l’anatomia comparata ➔ encefalo.

Fisiologia

Il c. svolge un ruolo di primo piano nella ricezione, trasmissione, elaborazione delle differenti informazioni e nell’organizzazione delle attività mentali e comportamentali. Lo studio delle sue funzioni segue molteplici indirizzi di ricerca, nell’ambito della neurofisiologia e della neuropsicologia. Allo stato attuale delle ricerche si può ritenere che il c. agisca sia attraverso strutture e sistemi sufficientemente ben definiti sul piano anatomico e funzionale, sia attraverso una rete interneuronale, vero reticolo che impegna la stragrande maggioranza dei neuroni. Questa rete integra e armonizza le attività delle strutture descritte, attraverso una serie quanto mai ricca di circuiti e stabilendo un numero infinitamente alto di contatti all’interno delle formazioni fra i singoli neuroni, ma anche fra di esse, fra i vari sistemi e fra i differenti livelli dell’intero asse cerebrospinale.

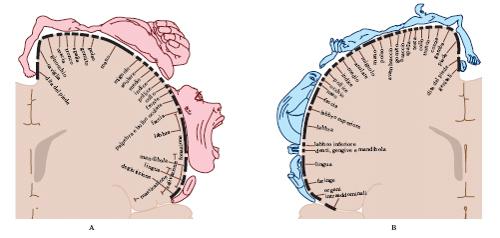

Funzionalmente i due emisferi sono per certi versi equivalenti e per altri complementari: ciascuno presiede alle attività motorie, sensitive e sensoriali dell’emisoma controlaterale, mentre, per quanto concerne il linguaggio, alcune prassie e la concettualizzazione, l’emisfero sinistro ha un ruolo dominante, così come l’emisfero destro lo ha nelle funzioni visuo-spaziali averbali e nel riconoscimento delle emozioni. A livello corticale sono state individuate zone (aree primarie, secondarie, accessorie) che presiedono alle diverse attività somatiche. L’area motoria primaria è quella che è stata identificata da maggior tempo: corrisponde alla circonvoluzione frontale ascendente o pre-centrale. In questa si susseguono le localizzazioni della motilità del piede, dell’arto inferiore, del tronco, dell’arto superiore, della mano, degli occhi, della faccia e quelli connessi con la vocalizzazione, la masticazione e la deglutizione: l’estensione dell’area riservata a ciascun distretto muscolare è proporzionale alla ricchezza e alla delicatezza dei movimenti possibili (fig. 4A). L’area motoria secondaria e quella accessoria sono ambedue situate nella corteccia adiacente (corteccia pre-motoria). Tali aree sono in rapporto con movimenti coordinati, meno elementari di quelli dell’area primaria.

Le proiezioni corticali delle varie forme di sensibilità (fig. 4B), olfatto escluso, avvengono a opera di fibre che hanno la loro origine a livello diencefalico o troncoencefalico: nel talamo ottico (fibre per la sensibilità generale, meno quelle dolorifiche, e con la probabile aggiunta di quelle gustative), nel corpo genicolato mediale (fibre acustiche), in quello laterale (fibre visive), nei nuclei vestibolari del midollo allungato (fibre vestibolari). La sensibilità generale, esclusa quella nocicettiva, ha l’area di proiezione primaria nella circonvoluzione parietale ascendente, o post-centrale, quella secondaria sul labbro superiore della scissura di Silvio. L’udito si proietta nella circonvoluzione temporale superiore: sia nell’area primaria, sia in quella secondaria le attività sono topograficamente correlate con quelle delle differenti spire della coclea (organizzazione tonotopica della corteccia). Nella stessa circonvoluzione si proietta la sensibilità vestibolare, anteriormente alle aree acustiche. La vista si proietta sui labbri della scissura calcarina e su parte della superficie adiacente del polo occipitale. Per il gusto, le ricerche più attuali ne collocano la sede corticale nelle zone inferiori delle due circonvoluzioni pre- e postcentrale, in sovrapposizione alle attività tattili provenienti dalla lingua. Le sensazioni olfattive, infine, tramite i neuriti delle cellule mitrali del bulbo olfattivo, si proiettano nella corteccia della circonvoluzione del trigono olfattivo e in quella prossima all’amigdala. Da quest’ultima si dipartono collegamenti in varie direzioni: verso la sostanza reticolare, il talamo, l’ipotalamo e la corteccia fronto-parietale. Il talamo, tramite i suoi nuclei, interviene in molteplici funzioni: con i nuclei di raccordo sensitivi fa pervenire alla corteccia la maggior parte delle informazioni provenienti dal corpo e dall’ambiente esterno; interviene nella elaborazione cosciente della sensibilità dolorifica e, attraverso il sistema limbico, nella dinamica emotiva; in collegamento con il cervelletto, con alcune formazioni della base e con la corteccia cerebrale partecipa al controllo dell’esecuzione dei movimenti e forse anche al meccanismo responsabile del loro inizio. Ancor più complesso appare il ruolo funzionale dell’ipotalamo che, tra l’altro, svolge un ruolo preminente nel controllo delle funzioni vegetative, cui assolve sia con i meccanismi propri degli organi nervosi imperniati su circuiti anatomicamente strutturati, sia attraverso meccanismi umorali. Inoltre, una considerevole parte dei neuroni ipotalamici associa alle proprietà morfologiche e funzionali, comuni a tutte le cellule nervose (potenziali d’azione, meccanismi sinaptici), altre caratteristiche funzionali peculiari, quali l’attività secretoria e la sensibilità a stimoli ambientali di vario ordine: termici, osmotici, umorali ecc. (neuroni termo-, glicoso-, steroido-, osmo- sensibili). All’attività endocrina, l’ipotalamo partecipa con il sistema neurosecretorio magnocellulare e con quello parvicellulare: il primo elabora l’ossitocina e la vasopressina che defluisce nella neuroipofisi con il fascicolo ipotalamo-ipofisario; il secondo elabora particolari sostanze ormonali, i fattori di liberazione e quelli di inibizione, che controllano la secrezione di corrispondenti ormoni da parte dell’ipofisi anteriore, cui pervengono attraverso le venule del sistema portale ipotalamo-ipofisario. Altri interventi dell’ipotalamo concernono il controllo della lattazione, la termoregolazione, l’assunzione degli alimenti attraverso i centri della fame e della sete, le attività sessuali e il controllo dell’emotività.