cervelletto

La porzione della massa encefalica che prende origine dalla parte dorsale della vescicola romboencefalica e occupa la parte posteriore e inferiore della cavità cranica.

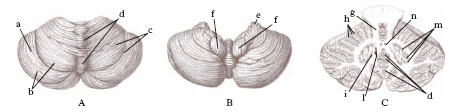

Nell’Uomo (fig. 1) e nei Mammiferi in genere, il c. ha forma ellissoidale appiattita, con l’asse maggiore disposto trasversalmente; occupa gran parte della fossa cranica posteriore, al di sotto dei lobi occipitali, dai quali è separato da una plica della dura meninge (tentorium cerebelli) e a ridosso del IV ventricolo cui sembra fornire una sorta di tetto (fastigium). Come il cervello, anche il c. è costituito all’esterno da sostanza grigia ( corteccia cerebellare) e all’interno da sostanza bianca, nel cui ambito sono comprese, in ciascuna metà, quattro masserelle di sostanza grigia: il nucleo del tetto o del fastigio, il nucleo emboliforme, quello globoso e il dentato. Profonde solcature presenti nella corteccia, che ne aumentano considerevolmente la superficie, contribuiscono a dare alle due sostanze, bianca e grigia, un particolare rapporto, che in un taglio sagittale evoca il disegno di un albero: l’arbor vitae degli anatomici medievali.

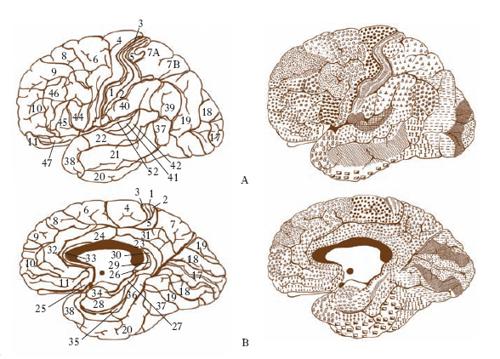

La corteccia (fig. 2) differisce da quella cerebrale per la sua sottigliezza, per la struttura uniforme priva di differenziazioni citoarchitettoniche e per essere organizzata in tre strati, rispettivamente: strato molecolare, così denominato per l’aspetto polverulento che, in sezione, è conferito dalle diverse categorie di fibre che lo percorrono in un fittissimo intreccio; strato delle cellule di Purkynĕ; strato dei granuli. Caratteristica delle cellule di Purkynĕ è avere il corpo avviluppato da una fitta arborizzazione costituita dalle espansioni neuritiche di altre cellule della corteccia, dette appunto cellule dei canestri o cellule a canestro. I granuli, così denominati per la particolare piccolezza del loro corpo, occupano, in masse stipate e in numero elevatissimo, tutto lo strato cui danno il nome e inviano gli assoni nello strato molecolare, dove si biforcano a T, dando origine alle fibre parallele. Il c. è collegato al tronco dell’encefalo e al midollo allungato da tre paia di formazioni nastriformi: i peduncoli cerebellari superiori, medi (brachia pontis) e inferiori (corpi restiformi), costituiti da numerosi fasci di fibre, sia afferenti sia efferenti, che lo mettono in rapporto con vari livelli dell’asse cerebrospinale.

Al cervelletto è classicamente attribuito il controllo dell’attività motoria, in tutti i suoi aspetti: movimenti volontari (dei quali regola ampiezza, precisione, coordinamento), tono muscolare, postura, equilibrio, attività fasiche riflesse e, anche, la motilità viscerale. La regolazione motoria si svolge in via riflessa, sulla base delle afferenze sensitive, propriocettive e anche esterocettive, provenienti dalla periferia, dai vari livelli del tronco encefalico e dal cervello, a opera, prevalentemente, di due ordini di fibre: le fibre muscoidi (o muschiose) e le fibre rampicanti. La proiezione di tali fibre avviene, con rami collaterali nei nuclei profondi, con rami terminali nella corteccia, in aree più o meno ben definite e con organizzazione somatotopica: a differenza di quanto accade nel cervello, tali aree controllano strutture omolaterali del corpo, perché le relative fibre subiscono una doppia decussazione. Le varie categorie di neuroni della corteccia e dei nuclei profondi cooperano alla sintesi sensitivo-motoria con differenti modalità. Un ruolo particolare è svolto dalle cellule di Purkinje, che ricevono tutte le afferenze e, allo stesso tempo, rappresentano la via efferente dalla corteccia, per i rapporti che i loro neuriti stabiliscono con i nuclei cerebellari profondi (cellule di Purkinje ad assone breve) o con strutture extracerebellari (cellule ad assone lungo). Le afferenze pervengono alle cellule di Purkinje o direttamente dalle fibre rampicanti oppure, tramite i granuli, dalle fibre muscoidi. Le altre cellule fungono da interneuroni: le cellule dei canestri e le cellule stellate sono intercalate tra fibre parallele e cellule di Purkinje, mentre le cellule di Golgi lo sono tra fibre parallele, fibre muscoidi e granuli. Di tutti questi elementi, le fibre muscoidi, quelle rampicanti, i granuli e le fibre parallele, che di questi ultimi sono emanazione, hanno azione eccitante, mentre tutte le altre (cellule di Purkinje, cellule di Golgi, cellule stellate, cellule dei canestri) sono inibenti. In generale, la straordinaria varietà di circuiti derivata dall’intricato groviglio delle articolazioni sinaptiche che si stabiliscono nelle miriadi di neuroni cerebellari suscita una gamma di attività di segno opposto – eccitamento e inibizione – che con la loro distribuzione spazio-temporale sfociano in un’azione modulatrice estremamente raffinata.