cerebrale

Del cervello o dei suoi elementi costitutivi.

Le arterie c. si suddividono in anteriore, media e posteriore.

L’ arteria c. anteriore è ramo della carotide interna; a mezzo dell’arteria comunicante anteriore si anastomizza con l’omologa del lato opposto, concorrendo alla formazione del poligono arterioso del Willis; irrora il lobo frontale, il corpo calloso e la circonvoluzione parietale ascendente.

L’ arteria c. media (o silviana) è ramo della carotide interna; fornisce: rami ascendenti al lobo orbitario, alle circonvoluzioni frontali e parietali; rami discendenti al lobo temporale e alla parte anteriore del lobo temporo-occipitale; un ramo terminale, chiamato arteria della piega curva.

L’ arteria c. posteriore deriva dal tronco basilare e si distribuisce essenzialmente ai lobi temporale e occipitale.

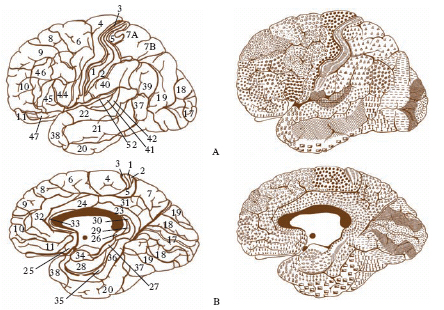

La corteccia c. è la sostanza grigia che forma lo strato superiore degli emisferi cerebrali. Nell’Uomo, come pure nei Mammiferi superiori (Ungulati, Carnivori, Pinnipedi, Cetacei, Primati), è percorsa da solchi, più o meno profondi, più o meno estesi, che ne permettono la suddivisione in lobi e in circonvoluzioni e allo stesso tempo ne aumentano l’estensione e quindi le possibilità funzionali. La corteccia c. è costituita essenzialmente da cellule e fibre nervose, da cellule e fibre gliari, da una trama vascolare arteriosa e venosa. Le cellule assumono, in rapporto alla forma e alla disposizione, varie denominazioni: le cellule piramidali (piccole, medie, grandi e giganti o cellule di Betz) sono disposte con l’apice in direzione della convessità della circonvoluzione e la base verso la sostanza bianca e inviano il neurite verso la sostanza bianca; i granuli appartengono al II tipo di Golgi; le cellule orizzontali di Cajal sono presenti negli strati superficiali; le cellule di Martinotti hanno neurite diretto verso la superficie; le cellule fusiformi o polimorfe. Le fibre nervose sono disposte parte in lamine a decorso tangenziale, parte in fascetti a decorso radiato (radii). La neuroglia è rappresentata nella corteccia da tutte le tre varietà fondamentali: astrociti, oligodendroglia e microglia. La distribuzione dei vari elementi costitutivi permette di riconoscere nella corteccia c. una distribuzione a strati: tale caratteristica è stata primitivamente descritta da Th.H. Meynert (1867) e precisata meglio, qualche anno dopo (1878), da B. Lewis, che vi ha individuato sei strati, quanti, cioè, ne comprende lo schema tuttora accettato dell’isocorteccia (fig. 1): I) strato molecolare o plessiforme, costituito prevalentemente da fibre a decorso tangenziale e da poche cellule, del tipo orizzontale di Cajal e granulare; II) strato granulare esterno, comprendente anche cellule piramidali piccole; III) strato delle cellule piramidali (o piramidale esterno), con cellule medie e grandi; IV) strato granulare interno; V) strato delle cellule piramidali profonde (o piramidale interno), che nel giro pre-centrale (motorio) contiene le cellule piramidali giganti di Betz; VI) strato delle cellule fusiformi, che sono elementi cellulari privi di omogeneità morfologica. Entro i limiti di questa disposizione generale, nelle singole zone della corteccia sussistono variazioni più o meno sen- sibili. Queste differenze topografiche sono state sfruttate per identificare nel mantello c. zone particolari, a struttura omoge;nea, nel tentativo di delineare una mappa della corteccia cerebrale. Il numero delle aree delimitate varia con i criteri discriminativi adottati. La partizione di K. Brodmann (fig. 2) comprende una cinquantina di aree, contraddistinte con numeri arabi: è fondata esclusivamente sulla distribuzione dei vari tipi di cellule (criterio citoarchitettonico), quale risulta in preparati allestiti con la colorazione per le cellule nervose. Più complesse sono la partizione proposta da Cécile e Oskar Vogt, che tiene conto anche della distribuzione delle fibre mieliniche (criterio mielocitotettonico) e quella di K. von Economo e G.N. Koskinas, citotettonica come quella di Brodmann, ma risolta, per i criteri restrittivi adottati, in un numero di aree molto maggiore, circa 200, contraddistinte ciascuna con due lettere latine, la prima delle quali, maiuscola, indica la regione di appartenenza.

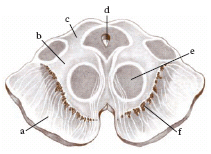

I peduncoli c. nei Mammiferi sono le due formazioni che uniscono il ponte di Varolio al prosencefalo. Sporgono sulla faccia basale del tronco dell’encefalo: divergendo delimitano la fossa interpeduncolare. La loro faccia profonda fa corpo con la lamina quadrigemina. Nella loro parte media si nota il locus niger (f in fig. 3), una formazione che per il pigmento di cui sono carichi la maggior parte dei suoi neuroni ha un colore nerastro. Questa formazione riceve fibre provenienti dalla corteccia frontale (fibre cortico-peduncolari), dai nuclei striati, specialmente dal globus pallidus (fibre strio- e pallidonigre) e forse anche fibre sensitive, che le arriverebbero attraverso i nuclei reticolari. Per tali connessioni il locus niger è incluso nel sistema extrapiramidale. Nella calotta, subito al di sopra del locus niger, si trova un’altra formazione cellulare, a contorni sufficientemente ben definiti, che, per il colorito del pigmento contenuto nei suoi elementi costitutivi, è detto nucleo rosso ( nucleo rosso di Stilling): questa formazione rappresenta un nodo delle vie che uniscono il prosencefalo e il cervelletto ai motoneuroni somatici del midollo spinale. Più dorsalmente ancora è collocata la sostanza reticolare, proseguimento dell’omonima formazione del ponte di Varolio. Il piede del peduncolo ha una struttura fascicolare ed è costituito da fibre mieliniche che provengono dalla corteccia c., principalmente le fibre della via piramidale e quelle della correlazione cerebellare discendente. Le fibre piramidali in parte si arrestano nei nuclei motori somatici del tronco dell’encefalo (fibre delle vie centrali del linguaggio, fibre di nuclei motori dei globi oculari), in parte discendono nel midollo spinale; quelle della via cerebellare si arrestano invece nei nuclei basilari del ponte, che a loro volta emettono altre fibre che raggiungono il cervelletto attraverso i peduncoli cerebellari medi.