orologio

Meccanismo per la misurazione del tempo.

Biologia

O. biologico (o fisiologico o endogeno)

Meccanismo fisiologico interno degli animali e dei vegetali che consente la regolazione delle attività cicliche, giornaliere (circadiane) o annuali (circannuali), in modo che esse risultino sincronizzate con il variare delle condizioni esterne.

Tecnica

Strumento atto a dare la misurazione del tempo in ore e loro frazioni (minuti e secondi).

Cenni storici

I primi strumenti per la misura del tempo furono la clessidra a sabbia o ad acqua e la meridiana. Presso i Greci il tempo riservato ai discorsi nell’agorà era misurato con clessidre. Gli Arabi portarono a un alto grado di perfezione tecnica e di precisione matematica le meridiane, gli astrolabi e le clessidre meccaniche, rese automatiche con un sistema di pesi e contrappesi. I Bizantini escogitarono o. ad accensione, in cui gli intervalli di tempo erano misurati in base alla durata di una combustione (o. a olio, ceri, candele), poi o. meccanici, fino all’adozione di molle come organo motore.

Un notevole progresso fu segnato dall’adozione di o. meccanici a pesi e contrappesi, eventualmente collegati alle campane. Si ebbero così o. monumentali che furono fin dal 14° sec. vanto di chiese, municipi e città. Nel 17° sec. si ebbero due importanti innovazioni: l’applicazione del pendolo agli o. effettuata da G. Galilei e da C. Huygens nel 1656 e quella, a opera dello stesso Huygens (1674), del bilanciere con molla a spirale agli o. da tasca. La produzione industriale degli o. nacque nel 18° sec. in Germania (Foresta Nera), per estendersi nel 19° sec. agli USA e al Giappone. Agli o. meccanici si sono aggiunti, in tempi successivi, gli o. elettrici, fra cui, particolarmente precisi, gli o. piezoelettrici e gli o. atomici, che costituiscono campioni primari di tempo.

Funzionamento degli orologi

Gli elementi essenziali costituenti schematicamente un o. sono: il motore, per la fornitura dell’energia necessaria al funzionamento; l’oscillatore, per ottenere un movimento periodico o un segnale elettrico alternato; l’indicatore, per la misura del tempo. Vista la vasta gamma di tipi diversi di o., dal punto di vista sia del funzionamento sia dell’uso cui sono destinati sia delle dimensioni, è praticamente impossibile una classificazione completa; una distinzione di base è quella fra gli o. meccanici e gli o. elettrici, in base alla natura dell’energia utilizzata dall’oscillatore.

O. meccanici

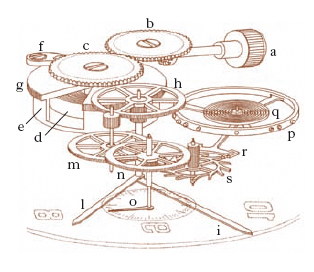

A questa categoria appartengono gli o. con motore a molla e oscillatore a bilanciere (fig. 1) che hanno a lungo costituito il tipo più comune e diffuso di o. da polso. Il motore ha il compito di mantenere in moto il rotismo; la forza motrice è fornita da una molla, costituita da una lamina di acciaio temperato avvolta a spirale su sé stessa; la molla è fissata con il suo estremo interno a un albero e con quello esterno a una capsula o bariletto entro cui è contenuta; il moto retrogrado della molla e quindi il suo scaricarsi è impedito dagli arresti, costituiti in genere da una ruota d’arresto e da un arpione. L’oscillatore a bilanciere, che può oscillare in qualunque posizione, è costituito da una massa oscillante (volano) collegata a una molla a spirale la quale a un’estremità è unita al mozzo del volano e all’altra estremità a un punto fisso (pitone): ogni spostamento del sistema fa ruotare il volano, che, richiamato dalla molla, compie delle oscillazioni intorno alla sua posizione di equilibrio. Lo scappamento (o meccanismo distributore) ha il compito sia di regolarizzare, sotto il controllo dell’oscillatore, il moto intermittente dei rotismi e quindi delle lancette, sia di cedere all’oscillatore un impulso che lo mantenga in moto sopperendo alla dissipazione di energia per gli inevitabili attriti; tra i diversi tipi di scappamento, il più usato è quello ad ancora, costituito da una sorta di forchetta (ancora), che, messa in oscillazione per mezzo di un braccio, arresta a intervalli regolari il moto della ruota cui sono collegati i rotismi delle lancette (ruota di scappamento o scappamento) così da trasformarlo in moto intermittente; quando un estremo dell’ancora si svincola da un dente dello scappamento ne riceve un breve impulso che serve a mantenere costante l’ampiezza delle oscillazioni; lo scappamento ruota di un piccolo angolo e l’altro estremo dell’ancora va a inserirsi tra due denti, mentre l’oscillatore è libero di muoversi senza perturbazioni. Per ogni oscillazione completa lo scappamento effettua una rotazione corrispondente a un passo della sua dentatura. Conseguentemente la forza motrice (sviluppata, come si è detto, dalla molla del motore) si trasmette, mediante lo scappamento, all’oscillatore e, regolata da quest’ultimo, si trasmette, mediante rotismi, alle lancette.

Il meccanismo di carica serve per somministrare energia al motore riavvolgendo la molla su sé stessa; tale operazione si compie facendo ruotare, mediante una chiave o, più spesso, una piccola corona zigrinata, un albero (albero di carica) che a sua volta fa ruotare, tramite le ruote di carica, l’albero della molla. Negli o. a caricamento automatico si sfrutta il movimento che imprime all’o. chi lo porta, camminando o muovendo il polso.

La custodia o cassa, che racchiude tutti i meccanismi, proteggendoli dalla polvere, dall’umidità e da altri agenti esterni, è di norma metallica (circolare, ovale, rettangolare); per gli o. da polso le casse sono spesso in acciaio inossidabile a chiusura ermetica e stagna anche all’acqua in pressione, e anche di metalli preziosi. Il quadrante, visibile attraverso un vetro fissato su una lunetta portata dalla cassa, reca le scale su cui le lancette forniscono gli elementi per la lettura: di norma una scala per le ore e i minuti e una più piccola per i secondi. In qualche caso, su scale ausiliarie si leggono la data e il giorno della settimana.

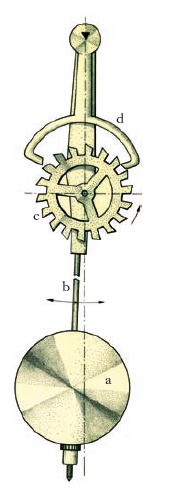

Un’altra importante categoria di o. meccanici è quella degli o. con oscillatore a pendolo (fig. 2). L’oscillatore a pendolo è formato da un corpo pesante (lente a), piatto perché incontri minore resistenza al moto nell’aria, sospeso a un’asta (b) collegata alla ruota di scappamento (c) mediante l’ancora (d); spostandolo dalla verticale esso compie delle oscillazioni, che, trasmesse al congegno di scappamento, assicurano il moto intermittente. Il caricamento dell’o. può essere effettuato riavvolgendo una molla, o mediante un peso. Poiché il periodo di oscillazione del pendolo dipende dalla sua lunghezza ‘ridotta’ (➔ pendolo), per la messa a punto dell’oscillatore si varia la lunghezza agendo sulla vite che determina la posizione della lente sull’asta. Per compensare le variazioni di lunghezza dell’asta dovute a variazioni di temperatura, si costruisce l’asta stessa in invar, oppure si ricorre a opportuni metodi di compensazione.

O. elettrici

Si distinguono in o. elettromeccanici e in o. elettronici. Negli o. elettromeccanici l’energia necessaria al funzionamento è tutta o in parte elettrica; essa può essere usata per il movimento del bilanciere o del pendolo, cioè per sopperire alle perdite per attrito agendo sul meccanismo di caricamento, oppure direttamente per l’avanzamento delle lancette. Di quest’ultimo tipo sono gli o. elettrici sincroni, nei quali i rotismi delle lancette sono azionati da un motorino elettrico sincrono; sono assai semplici, in quanto mancano lo scappamento e il meccanismo regolatore, ma la loro precisione è collegata all’invariabilità della frequenza della corrente dell’alimentazione del motore.

Sono considerati o. elettronici tutti quelli nei quali si fa ricorso a dispositivi elettronici; fra questi gli o. a lettura diretta (senza lancette) di notevoli dimensioni per impiego in ambienti chiusi (uffici, banche ecc.) nei quali i caratteri sono disposti su un display a cristalli liquidi, a led e anche a segmenti fluorescenti, attivati da circuiti controllati da un oscillatore piezoelettrico. Specificamente, la denominazione si usa per gli o. atomici e piezoelettrici, costituiti per intero o pressoché per intero da circuiti elettronici.

O. piezoelettrici

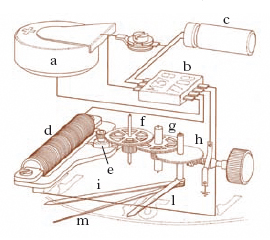

L’origine degli o. al quarzo risale al 1900 e alla scoperta fatta da P. Curie di come una particella di cristallo al quarzo, percorsa da corrente elettrica, vibri con una frequenza costante. L’o. piezoelettrico (fig. 3) è costituito da un oscillatore piezoelettrico, di norma un cristallo di quarzo tagliato a forma di diapason negli o. da polso e a forma di sbarretta negli altri, la cui frequenza sia compresa fra qualche kHz e qualche MHz; l’oscillazione del quarzo viene demoltiplicata in frequenza mediante una catena di divisori elettronici di frequenza; a questa segue un dispositivo integratore e indicatore che generalmente è un motorino elettrico sincrono azionante, attraverso adatti rotismi, lancette indicatrici; sono anche usati dispositivi integratori e indicatori numerici di tipo elettronico.

Altri tipi di orologi

O. astronomico

O. che serve per la misurazione del tempo siderale. Nel passato era a pendolo; la precisione richiesta a questi tipi di o. ha reso necessari vari accorgimenti intesi soprattutto a ottenere l’esatto isocronismo delle oscillazioni del pendolo, il più importante dei quali consiste nell’uso di una cassa a tenuta ermetica, il cui interno è mantenuto a temperatura e a pressione costanti. In seguito i tradizionali o. a pendolo sono stati sostituiti da o. piezoelettrici o atomici. Essi sono continuamente controllati, mediante osservazioni astronomiche o con riferimento a radiosegnali orari, e le correzioni da apportare al tempo da essi indicato sono segnate su una tabella, dove si annota anche l’istante esatto della determinazione di tali correzioni. La differenza tra due correzioni consecutive, divisa per il numero di giorni che separa le determinazioni di queste correzioni, dà l’andamento dell’orologio.

O. atomico

Denominazione corrente data a campioni primari di tempo. Il principio di funzionamento di tali o. consiste nell’osservazione di un campo di microonde oscillante a una frequenza fissata e nel collegamento di tale campo a un regolatore di frequenza, che genera gli impulsi di temporizzazione. La stabilità della frequenza del campo è controllata dal numero di atomi che, sottoposti al campo di microonde, cambiano di livello energetico, tenuto conto del fatto che tale numero è massimo quando la frequenza di eccitazione del campo è pari alla frequenza di risonanza degli atomi.

Regole dell’o.

Nell’elettromagnetismo, due regole mnemoniche che riguardano il verso da attribuire alle linee di forza del campo magnetico creato da una corrente elettrica; per la prima, un osservatore orientato come la corrente che percorre un conduttore rettilineo deve attribuire alle linee di forza verso opposto a quello in cui si muovono le lancette dell’o., altrimenti detto verso orario; per la seconda, un osservatore che guardi una spira (o un solenoide) percorsa da corrente dalla parte dalla quale egli vede circolare la corrente in verso opposto a quello delle lancette dell’o. deve attribuire alle linee di forza del campo magnetico il verso che dall’interno della spira (o del solenoide) va verso di lui.