oceanografia

La scienza che studia gli oceani e i mari nel loro complesso e quindi: le loro proprietà chimico-fisiche, i loro movimenti e lo scambio energetico tra oceano e atmosfera (o. fisica), gli organismi che vi vivono (piante e animali) compresa la loro ecologia (o. biologica) e l’origine e la struttura geologica dei bacini oceanici, nonché le rocce che li costituiscono e i sedimenti che vi si depositano (o. geologica).

Gli sviluppi

Una prima conoscenza della distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre si ebbe con la circumnavigazione del globo di J. Cook (1772-75), mentre con la posa dei cavi transatlantici, iniziata nel 1860, prese il via lo studio delle profondità oceaniche. Il primo trattato di o. in senso moderno è The physical geography of the sea, di M.F. Maury, pubblicato nel 1855 (a Maury si deve anche la prima carta batimetrica dell’Atlantico, del 1869).

Tra la fine del 19° e l’inizio del 20° sec., le numerosissime spedizioni oceanografiche compiute da molte nazioni favorirono il passaggio dai metodi di ricerca geografico-descrittivi a quelli fisico-matematici, connessi con la meteorologia dinamica. La ricerca precedente la Prima guerra mondiale si sviluppò nell’Atlantico e nel Mediterraneo; quelle successive portarono a una migliore comprensione della struttura e della dinamica degli oceani, in parte per i progressi teorici, in parte per le migliorate tecniche di osservazione (per es. fra il 1925 e il 1927 si eseguirono misurazioni nell’Atlantico con l’ecometro a ultrasuoni, che diedero importanti risultati sulla conoscen;za della topografia del fondo oceanico).

Dalla fine degli anni 1960 i programmi di ricerche oceanografiche gestiti dalla JOIDES (Joint oceanographic institutes deep earth sampling) portarono a risultati decisivi nella geofisica e della geologia marina. Tra gli altri programmi nell’ambito dell’o. geologica si citano i DSDP (Deep sea drilling program); ODP (Ocean drilling program), programma internazionale di perforazioni oceaniche, cui è subentrato IODP (Integrated ocean drilling program), a partire dalla fine del 2003 nella fase operativa; FAMOUS (French American mid-ocean undersea study), per studiare nelle Azzorre la formazione di nuova crosta oceanica e l’attività vulcanica e idrotermale; il franco-nipponico Kaiko (dal giapponese «fossa marina»), che ha consentito di osservare il fenomeno di subduzione delle zolle litosferiche nell’esplorazione della Fossa del Giappone.

La ricerca nell’ambito della o. fisica si è sviluppata dagli anni 1960 con i programmi GARP (Global atmospheric research program), che ha indagato sulle previsioni del tempo e del clima, e WCRP (World climate research program), che ha indagato sui cambiamenti climatici mediante lo studio delle circolazioni oceaniche (oggetto anche dei programmi specifici WOCE, World ocean circulation experiment, e TOGA, Tropical ocean and global atmosphere). L’o. tenta di comprendere, simulare e prevedere i meccanismi a grande e piccola scala delle circolazioni marine e l’interazione con atmosfera, coste e fondi oceanici. Nell’ambito del WCRP, il SICM (Sea ice climate modelling) ha come obiettivo lo studio su un lungo lasso di tempo dei ghiacci polari.

Metodi di misura e strumenti

L’enorme sviluppo dell’o. dalla fine degli anni 1980 è in gran parte legato a quello degli strumenti e degli elaboratori elettronici. Ha assunto un ruolo fondamentale l’osservazione da satellite, che fornisce dati su temperatura superficiale, stato del mare e caratteristiche dell’acqua marina; questi dati a loro volta consentono di impiegare modelli matematici per lo studio della circolazione oceanica, del trasporto dei sedimenti in aree costiere e delle variazioni di salinità.

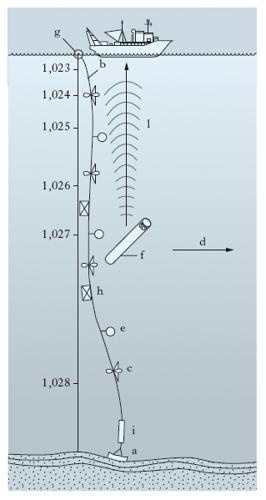

Per avere una esatta localizzazione delle misure eseguite in mare – siano esse riguardanti parametri fisici e chimici delle acque, oppure la batimetria del fondo marino – il posizionamento e la rotta della nave oceanografica devono essere molto precisi. I satelliti hanno rivoluzionato i sistemi di localizzazione e navigazione. L’uso del radar e della navigazione iperbolica (sistemi Decca e Loran) consente di determinare la posizione con grande precisione. Tra gli apparati che registrano con continuità, anche con nave in moto, i parametri in misurazione come temperatura e salinità, pressione, velocità del suono, tenore in ossigeno ecc. (fig. 1), i batitermografi (➔ termografo) forniscono il grafico della temperatura in funzione della pressione (e quindi della profondità). Le batisonde forniscono in contemporanea, in forma analogica o digitale, pressione (profondità), conducibilità elettrica (salinità) e temperatura. La salinità si misura in genere con salinometri che si basano sulla misurazione della conducibilità elettrica. I sistemi fotografici e televisivi subacquei consentono rilevamenti in condizioni proibitive: le boe meteo-oceanografiche teletrasmittenti, anche di grande autonomia, registrano con continuità parametri fisici e chimici di aria e acqua, come vento, moto ondoso e, con catene di termistori e correntometri (➔ corrente), onde interne, turbolenza, fenomeni di diffusione e mescolamento; le boe immerse a lunga autonomia, ancorate al fondo, sono per misurazioni al di sopra dei fondali. Un metodo per misure di correnti anche a grandi profondità si basa sull’emissione di segnali acustici per la localizzazione della corrente e l’individuazione di direzione e velocità. Con il telerilevamento in luce visibile o all’infrarosso si ottengono misure dettagliate di temperature superficiali, moto ondoso e inquinamento su vaste aree. La tomografia acustica marina usa energia acustica nel telerilevamento subacqueo. Mediante analisi all’elaboratore, si ha la ricostruzione tridimensionale dei corpi d’acqua attraversati dall’energia acustica e quindi il monitoraggio di correnti orizzontali e verticali e della distribuzione di tempe;ratura, densità, vorticità e risalita di acque profonde. Nell’ambito dei programmi TOGA e WOCE si ottengono, mediante radar, sensori ottici e radiometri, misure dell’elevazione della superficie e dell’altezza significativa dell’onda, nonché della velocità del vento in superficie, su fasce di oceano da 700 a 1500 km, e immagini della superficie e informazioni su dinamica delle acque, tracce di petrolio in superficie, concentrazione di clorofilla, temperatura superficiale e radiazione emessa dai ghiacciai.

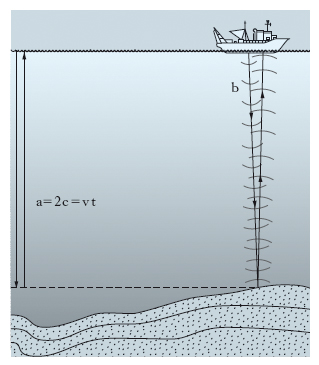

Le misure batimetriche, utili per esempio nella posa di cavi sottomarini, nella costruzione di metanodotti e nella ricerca di idrocarburi, consentono di valutare dimensioni dei bacini e morfologia dei fondali e di avere informazioni su erosione e sedimentazione. Il rilievo batimetrico si effettua con rilevazione di echi ultrasonori che documentano l’andamento del fondale lungo il percorso della nave (fig. 2). Se si usa una frequenza elevata si evidenzia bene il fondo, con frequenza bassa si ha meno dettaglio ma le onde elastiche penetrano il fondale, fornendo dati sulle strutture sepolte. La trasmissione del suono in varie direzioni dà luogo a fenomeni di rumore (echi laterali e fenomeni di diffrazione).

In oceanografia geologica si usano sistemi di prospezione sismica a riflessione e a rifrazione. Nei primi le onde acustiche convogliano grandi quantità di energia e penetrano nel fondale per centinaia di metri, indagando su stratigrafia e struttura delle unità geologiche sottostanti. Variando la potenza del segnale sismico, in funzione dello spettro di frequenza generato e della lunghezza dell’impulso, si aumenta o riduce la penetrazione e la risoluzione della prospezione. La prospezione sismica a rifrazione raccoglie onde, prodotte da esplosioni, su idrofoni posti a distanze opportune e trainati da navi. Ciò fornisce dati sulla struttura più profonda della crosta terrestre (ma non sulle coperture sedimentarie recenti, che necessitano della maggiore risoluzione della prospezione sismica a riflessione).

Il grande sviluppo della ricerca in oceanografia, sia per la massa interna oceanica che per superficie e fondo, poggia sul progresso tecnologico degli strumenti (sensori, dispositivi elettronici, elaboratori elettronici) e dei materiali usati per batiscafi, capsule semoventi o fisse, sonde. Notevoli progressi si sono avuti nei mezzi di navigazione (navi oceanografiche) ed esplorazione sottomarina (sommergibili, mesoscafi) e nei sistemi di radionavigazione e localizzazione. L’esplorazione dei fondali si esegue anche con veicoli subacquei telecomandati via cavo (operated underwater vehicles) o robotizzati (autonomous underwater vehicles), completamente autonomi, che effettuano campagne di ricerca a grandi profondità, dotati di sonar, videocamere e sensori.

Nel programma IODP operano due unità per le perforazioni profonde: la nave JOIDES, attrezzata con un sistema di perforazione senza circolazione di fango, e la nave oceanografica Chikyu, di cantieristica giapponese. Tale unità ha un sistema di perforazione a circolazione di fango (riser system) che consente di superare alcune difficoltà tecniche (sovrappressione dei fluidi nei pori, argilla rigonfiante, collasso del pozzo per stress indotto, dispersione di idrocarburi) tipiche delle perforazioni profonde, soprattutto se condotte in zone di margine attivo, favorendo il raggiungimento di profondità nella crosta prossime ai 7000 m.