acustica

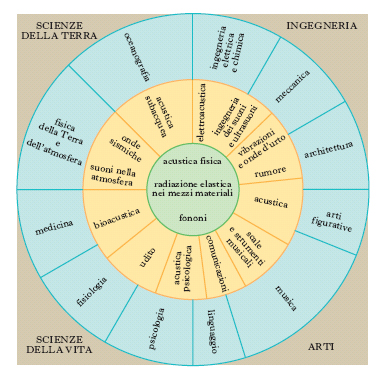

Tradizionalmente considerata come la scienza che studia il suono (➔), le sue proprietà, il suo meccanismo di formazione, propagazione e ricezione, estende oggi il suo campo di interesse a tutti i fenomeni vibratori della materia e a tutte le frequenze (fig. 1). In tal senso, se ne ritroveranno gli argomenti sotto più specifiche voci, mentre si mantiene sotto questa il contenuto più tradizionale del suono nell’aria.

A. architettonica (o degli ambienti). Parte della fisica tecnica che si occupa delle caratteristiche degli ambienti al fine di ottenere una buona audizione dei suoni che si desidera ascoltare, evitando o correggendo difetti dell’ambiente medesimo ed eliminando suoni e rumori estranei e molesti.

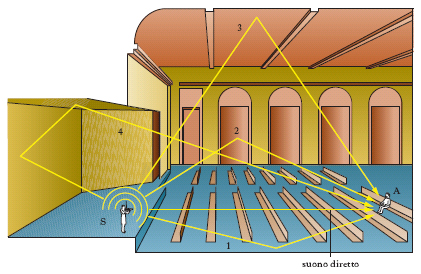

I difetti acustici che un ambiente può presentare sono sostanzialmente dovuti o a una disuniforme distribuzione dell’intensità sonora o a fenomeni di eco. Una soddisfacente uniformità di distribuzione, tale che risultino evitate tanto concentrazioni focali del suono quanto ‘ombre’ sonore, si consegue ricorrendo a svariati accorgimenti: scegliendo opportunamente o modificando le forme architettoniche, studiando la distribuzione e le dimensioni di eventuali ostacoli (come pilastri, colonne ecc.) in modo che non creino zone di ombra sonora, dotando l’ambiente di riflettori acustici o di altoparlanti opportunamente dislocati.

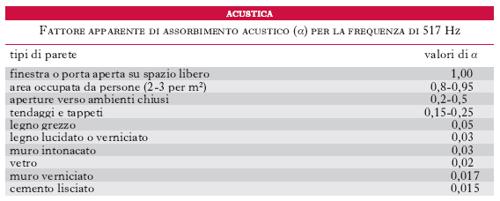

I fenomeni di eco, che si generano solo se le dimensioni dell’ambiente superano determinate dimensioni, prolungano i suoni, creando un effetto di coda sonora, e hanno la maggiore responsabilità dei difetti o dei pregi acustici di una sala. È essenziale che la durata della coda sonora, detta comunemente tempo di riverberazione (fig. 2) dell’ambiente (pari al tempo occorrente perché in un punto l’intensità della coda sonora si riduca a un milionesimo del proprio valore), sia contenuta entro i limiti di 1-1,5 s per la parola, 2-3 s per la musica: per valori inferiori l’ambiente è ‘sordo’, per valori superiori è ‘rimbombante’. Secondo la formula elaborata agli inizi del 20° sec. da W.C. Sabine, il tempo di riverberazione ‘ottimo’, τ è dato, in s, dalla relazione τ = 0,164 V /(Sα), dove V è il volume dell’ambiente, in m3, S l’area delle pareti, in m2, e α è il cosiddetto fattore apparente di assorbimento acustico delle pareti, definito come rapporto tra l’intensità sonora che non viene riflessa dalla parete e l’intensità sonora incidente. Al prodotto A = Sα viene dato il nome di assorbimento dell’ambiente. Se, come generalmente accade, la superficie interna dell’ambiente è costituita da materiali caratterizzati da coefficienti di assorbimento diversi (v. tab.), l’assorbimento dell’ambiente, A, risulta pari alla somma ΣiSiαi, dove Si è l’area della porzione di superficie caratterizzata dal coefficiente di assorbimento αi. Secondo la formula di Sabine, quindi, il tempo di riverberazione ottimale può ottenersi variando V e A, cioè scegliendo opportunamente dimensioni e forma dell’ambiente, e natura delle pareti. Oggi, in alcuni auditori, il tempo di riverberazione è artificialmente variato con un’opportuna dislocazione di altoparlanti e ritardi temporali nella ridiffusione del suono.

L’isolamento acustico da rumori si ottiene generalmente con l’utilizzo di materiali isolanti, sia naturali, come il legno, sia artificiali come l’agglomerato di sughero, il linoleum, la gomma, adoperati nella costruzione dei pavimenti, il celotex, la faesite, la masonite ecc., adoperati per le pareti, specialmente esterne. Si ricorre anche ad altre soluzioni, come intercapedini nelle pareti, infissi a vetri doppi, fondazioni antivibranti, silenziatori ecc.

Lo studio dell’a. in rapporto alle forme degli edifici risale agli antichi Greci, che lo applicarono soprattutto alla costruzione di teatri e odeon. Il teatro stabile con cavea trapezoidale costruito a Siracusa nel 475 a.C. da Democopo (che si valse dei consigli di Eschilo) già sfruttava accortamente la capacità della scena di riflettere le onde sonore; nel teatro di Epidauro, costruito da Policleto nel 360 a.C, fu adottata per considerazioni di visibilità la pianta semicircolare, contrapponendo una cavea notevolmente rialzata a un proscenio assai alto, che agiva come superficie riflettente.

I Romani introdussero la tettoia al di sopra del palcoscenico (che consentì palcoscenici più profondi) e la galleria al sommo della cavea. Nel De architectura di Vitruvio sono riassunte le maggiori esperienze greche e romane in questo campo. Criteri di a. dovettero guidare anche la costruzione di sale di riunione. Nelle basiliche cristiane, dove l’a. era profondamente modificata da cortine, transenne ecc., particolare attenzione fu data ad amboni e ai recinti per il coro (per es., i gradini per il coro intorno all’abside di S. Irene a Costantinopoli sono cavi per esaltare la risonanza).

Nel Medio Evo gli ordini predicatori mirarono a forme di edifici adatte alla predicazione, prediligendo chiese a una sola navata (per es., San Francesco ad Assisi), o con navata mediana di poco sopraelevata sulle altre, o infine con tutte le navate alla stessa altezza (tipo tedesco della Hallenkirche: per es., S. Tommaso a Lipsia e Chiesa dei Cappuccini a Salisburgo).

La Riforma promosse un tipo di chiesa indirizzata prevalentemente alla predicazione, ricercando adeguate soluzioni architettoniche e acustiche.

Il Rinascimento affrontò nuovamente il tema del teatro, destinato ad avere il maggiore sviluppo nell’a. architettonica moderna, ideando tuttavia artifici acustici anche in altri generi di costruzioni (cupole di S. Pietro a Roma, di S. Paolo a Londra) e nell’architettura dei giardini.

Alla fine dell’Ottocento furono poste le basi dell’a. architettonica come scienza moderna, a opera di W.C. Sabine, che applicò i principi da lui formulati nella Symphony Hall di Boston (1900)