Angola

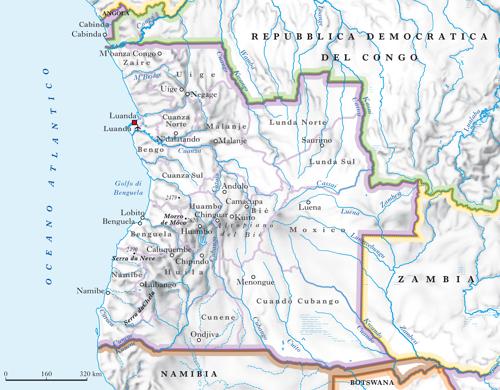

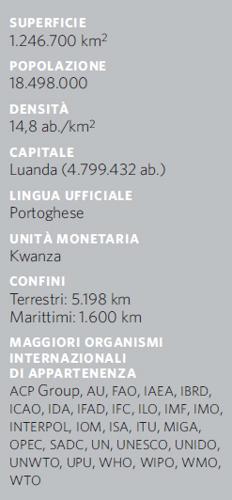

Stato dell’Africa australe, bagnato a O dall’Oceano Atlantico. Confina a N e a NE con la Repubblica Democratica del Congo, a E con la Zambia, a S con la Namibia. Comprende un lembo costiero a N della foce del fiume Congo, la cosiddetta exclave di Cabinda, separata dal resto dello Stato per l’interposizione di un tratto di territorio congolese.

Caratteristiche fisiche

Il territorio dell’Angola occupa una parte del complesso dei grandi altopiani sudafricani, costituito da terreni antichi, coperto da una coltre di suolo eluviale (laterite) e inciso dagli agenti esogeni che l’hanno trasformato in una serie di pianalti. Le quote maggiori si raggiungono nella zona centrale (altopiano di Bié), che s’innalza fino a 2850 metri. L’altopiano scende a gradini verso la zona costiera, collinosa e con buoni approdi naturali.

I fiumi che scendono dall’altopiano e si versano nell’Atlantico, i maggiori dei quali sono il Cuanza e il Cunene, sono navigabili nel corso inferiore. A N e NE le acque vanno al Congo, a SE allo Zambesi. A S il fiume più lungo dell’Angola, il Cubango, prosegue nel territorio della Namibia e del Botswana, dove confluisce nell’Okavango, che si perde nelle omonime paludi e fa parte di un vasto bacino endoreico.

I fattori del clima angolano sono numerosi, e determinano una certa varietà di condizioni, anche fitogeografiche. Nella fascia settentrionale le precipitazioni più abbondanti (1500-1800 mm annui) hanno come conseguenza l’ampia estensione della foresta pluviale, mentre nelle regioni centrali si individuano fasce altimetriche sovrapposte di foresta a latifoglie e di savana più o meno alberata. Qui è diverso anche il regime termometrico, con escursioni annue sensibili, di tipo continentale. La zona costiera meridionale risente della fredda corrente marina di Benguela, che abbassa la temperatura dell’aria e scarica la massima parte dell’umidità sull’oceano, riducendo la piovosità sulla terraferma (fino a meno di 100 mm annui) e conferendo al clima e alla flora aspetti steppici o predesertici.

Popolazione

L’Angola rientra in pieno nell’area del popolamento bantu; i gruppi etnici più numerosi sono quelli Ovimbundu (37%), Kimbundu (25%) e Bakongo (13%). Lo sradicamento di centinaia di migliaia di abitanti dai luoghi d’origine per effetto della guerra civile, protrattasi per tutto l’ultimo quarto del 20° sec., ha avuto ripercussioni significative sull’identità etnico-culturale della popolazione. Moltissimi abitanti sono stati costretti ad abbandonare le sedi rurali e le tipiche attività che individuavano le comunità di appartenenza, e a trasferirsi in ambiti urbani etnicamente misti, ai quali hanno dovuto adattarsi imparando nuovi linguaggi e rinunciando ai loro generi di vita tradizionali. Il 2% della popolazione è costituito da meticci (nati dall’incrocio tra africani nativi ed europei); l’1% da europei. Le regioni più aride meridionali, specialmente lungo la fascia litoranea atlantica, sono abitate da gruppi nomadi di Boscimani.

L’andamento demografico ha lungamente avvertito le ripercussioni negative della colonizzazione, e in particolare della tratta degli schiavi, che, a partire dal sec. 16°, ha letteralmente dissanguato il paese, riducendo la sua popolazione a meno di un terzo: da oltre 10 milioni (secondo valutazioni che non appaiono eccessive) ad appena 3 milioni di ab. nei primi decenni del 20° secolo. In seguito, la curva ha ripreso a salire, e nel quinquennio 1996-2000 il tasso di accrescimento naturale (2% annuo) ha registrato valori di poco inferiori alla media del continente africano. La mortalità infantile permane a livelli altissimi (154‰ nel 2003), e così pure i tassi di malnutrizione e di analfabetismo. La speranza di vita alla nascita (40 anni per gli uomini; 37 per le donne) è tra le più basse del mondo, anche per effetto della larga diffusione dell’AIDS. La guerra civile, che si è conclusa solo nei primi anni del sec. 21°, ha provocato oltre un milione e mezzo di morti; solo nel corso del 2003-04 sono tornati nei loro villaggi circa due terzi dei 500.000 profughi riparati oltre confine e dei 4 milioni di sfollati interni.

Con una densità media di 10 ab./km2, l’Angola è dotato di una capacità di popolamento ancora notevole: la presenza umana è relativamente densa (20-50 ab./km2) nella sezione costiera centro-settentrionale e lungo la direttrice della ferrovia di Benguela; assai rada altrove, con vaste zone pressoché disabitate non solo nelle aride regioni meridionali, ma anche nell’altopiano centrale e orientale. Nel 2003 il 36% della popolazione viveva in aree urbane. La capitale, Luanda, con 2.766.000 abitanti nel 2006, è l’unico grande organismo urbano; gli altri centri (Lobito e Benguela sulla costa e Huambo nell’interno) non hanno mai assunto una fisionomia urbana di rilievo. Per il resto la forma di insediamento tradizionale è il villaggio, con strutture che variano nei diversi gruppi tribali.

La lingua ufficiale è tuttora il portoghese, ma sono di uso corrente idiomi locali. Prevale (50,7%) il cattolicesimo; protestanti e altri cristiani assommano al 20% circa; il resto della popolazione pratica culti animisti.

Condizioni economiche

L’economia dell’Angola ha duramente risentito della guerra civile che si è protratta per 27 anni: assai gravi sono state le distruzioni di aziende agricole, impianti e infrastrutture di comunicazione, mentre l’esodo della comunità portoghese, se ha dato al paese la possibilità teorica di autodeterminare una propria strategia di crescita, l’ha privato dei quadri tecnici e imprenditoriali. Le risorse appaiono ingenti, ma la loro utilizzazione dipenderà molto dalla futura stabilità politica interna e dalla capacità della classe dirigente di contrastare la corruzione e di formare una classe dirigente competente.

L’agricoltura associava tradizionalmente colture di sussistenza (manioca, mais) a colture di piantagione (caffè, banane, zucchero, cotone, sisal). Il regime postcoloniale si era prefisso l’obiettivo di trasferire il 30% delle terre alla popolazione nera, ma all’inizio del primo decennio del secolo corrente solo il 3% era stato ridistribuito. Il 75% delle terre coltivabili era pertanto ancora nelle mani di circa 60.000 imprenditori agricoli, quasi esclusivamente bianchi, mentre quasi 10 milioni di abitanti continuavano a vivere confinati nelle vecchie riserve, nel cui ambito soltanto un’infima minoranza (3%) viveva di agricoltura, mentre la stragrande maggioranza versava in uno stato di estrema povertà, sopravvivendo solo grazie alle pensioni o ai redditi da lavori esercitati nelle città.

Le risorse sulle quali si fondano le speranze di ripresa dell’economia angolana sono soprattutto il petrolio e i diamanti. Dotata di riserve di petrolio in costante progresso (1,7 miliardi di barili nel 1983, ma 8,9 nel 2003, pari al 12,6% del totale delle riserve africane), dai primi anni del 21° sec. il paese figura tra i maggiori produttori mondiali, ed è oggetto di attenzione da parte delle più potenti compagnie multinazionali di esplorazione-produzione, le quali hanno interesse a diversificare l’origine geografica dei loro approvvigionamenti. Il forte incremento dei prezzi del petrolio sui mercati mondiali si è ripercosso automaticamente sulla crescita dell’economia angolana, che nel 2005 è stata stimata pari al 19,1%. Ormai l’estrazione del petrolio, in gran parte concentrata nei campi sottomarini al largo di Cabinda, concorre a formare più del 50% del prodotto interno lordo, e assicura più del 90% delle entrate dello Stato. L’altra principale ricchezza dell’Angola è rappresentata dai diamanti. I siti di estrazione si trovano essenzialmente a Catoca, nella provincia di Luanda Sul, nel Nord-Est del paese. I diamanti sono stati per lungo tempo il nodo del contendere dei due partiti rivali, il Movimento per la liberazione dell’Angola e l’Unità nazionale per l’indipendenza dell’Angola. L’attività estrattiva fa capo a un organismo statale e produce 7 milioni di carati all’anno, con proventi stimati a 850 miliardi di dollari. Le esportazioni sono destinate principalmente a Israele e al Belgio. Lo sfruttamento illegale a opera di scavatori clandestini, provenienti dalla Repubblica del Congo e da paesi dell’Africa occidentale, causa allo Stato perdite valutate a 1 miliardo di dollari al giorno.

Per trarre il massimo vantaggio dalla sua ricca dotazione di risorse naturali (che includono anche giacimenti auriferi, foreste, fondali marini molto pescosi e un grande potenziale idroelettrico ancora non sfruttato), il governo angolano ha intrapreso un programma di riforme raccomandato dal Fondo Monetario Internazionale, e ha varato alcuni grandi progetti di ricostruzione delle infrastrutture pubbliche. Il miglioramento della situazione è confermato dalla riduzione progressiva dell’inflazione e dall’andamento positivo della bilancia commerciale. A questi segni di sviluppo incoraggianti fa tuttavia riscontro una perdurante situazione critica in campo sociale: la disoccupazione coinvolge tuttora il 60% degli abitanti, che sopravvive soltanto grazie agli aiuti internazionali; il 70% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, e solo il 38% ha accesso all’acqua potabile. Buona parte della capitale non ha alcun sistema di raccolta delle acque sporche, tanto che nel 2006 i quartieri degradati di Luanda sono stati l’epicentro di una delle peggiori epidemie di colera scoppiate in Africa negli ultimi decenni.

Le comunicazioni, fortemente danneggiate dalla guerra civile, rivelano ancora la tipica struttura coloniale: tronchi di penetrazione (fra cui si segnala la ferrovia che dal porto di Benguela raggiunge lo Shaba) non raccordati tra loro, per cui si può dire che non esista, nell’insieme del territorio, un sistema organico di relazioni. Il porto di maggior movimento è Lobito, seguito da Luanda e dallo scalo mineraliero di Namibe, congiunti da una nuova strada. Il principale aeroporto è quello della capitale.

L’unità monetaria kwanza ha sostituito l’escudo angolano.

Storia

Antico Regno soggetto, con il nome di Ngola, al Mwani Congo, l’Angola fu scoperta nella sua parte costiera e insieme al fiume Congo fra il 1482 e il 1486 da Diogo Cão, scudiere del re Giovanni II del Portogallo. A lui seguirono Gonçalo de Sousa, con missione ufficiale e, quindi, i primi missionari. Il battesimo del sovrano e la relativa conversione ufficiale del popolo, l’erezione della cattedrale a São Salvador (nuovo nome di Bonza, Congo), l’arrivo dei gesuiti nel 1560 furono le premesse di uno stabile insediamento politico avvenuto nel 1574-75 a opera di Paolo Diaz de Novaes, che occupò la fascia costiera a titolo di ‘donatario’ e nel 1576 fondò la città di São Paulo de Loanda (odierna Luanda). Il territorio fu organizzato come colonia e sottoposto dal 1592 ai poteri del governatore generale Francisco de Almeida. L’Angola divenne, sin da questo momento, uno dei maggiori settori del commercio degli schiavi, principalmente diretti verso il Brasile. Nel 1627 i possedimenti portoghesi furono invasi dalle tribù dell’interno e nel 1641 i ribelli trovarono aiuto negli Olandesi che s’impadronirono di São Paulo de Loanda; altre invasioni avvennero successivamente con alterne vicende; l’Angola poté trovare pace solo sotto il governo illuminato di F. de Sousa Coutinho, inviato da Pombal. Alla metà del sec. 19° si ebbero correnti migratorie dal Brasile e da Madera, cui si aggiunsero sugli altipiani verso il 1880 forti contingenti di coloni boeri. La schiavitù fu effettivamente abolita solo verso la metà del sec. 19°. Definiti i confini con i possessi tedeschi, francesi e lo Stato libero del Congo nel 1885-86 e con la Rhodesia nel 1905, l’Angola fu dichiarata parte integrante del Portogallo nel 1935. Nel 1951 fu denominata provincia d’oltremare e da allora inviò all’Assemblea nazionale di Lisbona propri rappresentanti. A partire dal 1961 si ebbero in Angola rilevanti operazioni di guerriglia da parte di vari movimenti, i più importanti dei quali erano il GRAE (Govêrno Revolucionário de Angola no Exílio), diretto da Holden Roberto e filoccidentale, e il MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), diretto da A. Neto e M. de Andrade, filocomunista. Questi movimenti, dopo essersi accanitamente combattuti fra loro, nell’ottobre 1966 al Cairo raggiunsero un’intesa, sotto gli auspici della Organizzazione per l’Unità Africana. Nel 1970, mentre il nuovo ministro portoghese M. Caetano tentava la strada di parziali concessioni, si intensificarono i movimenti di guerriglia e si arrivò a un avvicinamento tra il MPLA e il FLNA (Frente Nacional de Libertação de Angola) di H. Roberto che nel 1972 formarono il CSLA (Conselho Supremo de Libertação de Angola). Accanto a essi operava inoltre un’altra organizzazione indipendentista, l’UNITA (União Nacional de Independéncia Total de Angola), guidata da J. Savimbi.

La rivoluzione portoghese del 1974 aprì la strada a nuovi rapporti e si giunse a fissare all’11 novembre 1975 la data dell’indipendenza. Contemporaneamente iniziò fra le tre organizzazioni – divise per motivi etnici, territoriali, religiosi, politici e di appoggi internazionali – un’aspra lotta per l’egemonia. Dopo il ritiro dell’esercito portoghese alla data convenuta, cui seguì l’esodo della popolazione bianca, lo scontro assunse le dimensioni di una guerra civile; a imporsi fu il MPLA – grazie anche agli appoggi politici e militari di URSS, Cuba (presente con un contingente militare) e di altri Stati socialisti – che proclamò la Repubblica Popolare d’Angola, il cui primo presidente fu Angola Neto. L’approvazione della Costituzione diede al MPLA il controllo del potere esecutivo, mentre il potere legislativo era affidato all’assemblea nazionale (la prima fu inaugurata nel 1980). Il riconoscimento del governo angolano da parte dell’Organizzazione per l’unità africana (1976) non chiuse però il conflitto con FLNA e UNITA, la prima presente nel Nord del paese e appoggiata dallo Zaire (fino agli accordi del 1978, che ristabilivano relazioni amichevoli tra i due paesi), la seconda attiva soprattutto nel Sud e appoggiata dalla Repubblica Sudafricana e in seguito anche dagli Stati Uniti. Si fecero invece più tesi i rapporti con il Sudafrica, che nel 1981 spinse le sue truppe molto all’interno nell’inseguimento di sostenitori dell’indipendenza della Namibia (causa che l’Angola caldeggiava). Nel 1988, con la mediazione statunitense, un accordo tra Cuba, Angola e Sudafrica stabilì il ritiro delle truppe sudafricane dall’Angola, l’indipendenza della Namibia e la partenza dei Cubani entro il 1991. Per altri versi, le difficoltà derivanti dalla lunga guerra civile spinsero il paese verso l’integrazione economica con l’Europa e l’Occidente e la liberalizzazione del mercato. Nel 1990 il partito al potere, che dal 1977 aveva cambiato nome in MPLA-PT (Partito do Trabalho), si pronunciò per l’avvio di un processo di democratizzazione. Con l’accordo del 1991 tra MPLA-PT e UNITA sembrò cessare la guerra civile; il MPLA-PT restò al governo per l’ordinaria amministrazione in vista delle elezioni previste per il 1992. Nonostante i ritardi nella smobilitazione dei contingenti militari, le elezioni si svolsero regolarmente e sancirono l’affermazione dell’MPLA, che ottenne la maggioranza dei seggi e la vittoria del proprio candidato, J.E. dos Santos (che dal 1978 aveva sostituito Neto), alle elezioni presidenziali. I risultati delle elezioni vennero però contestati dall’UNITA che riprese i combattimenti in tutto il paese, riuscendo a occupare il 65% dell’intero territorio. Il conflitto provocò in breve tempo la morte di migliaia di civili. L’ONU impose un embargo sulle forniture di armi e petrolio all’UNITA e riconfermò la presenza delle forze di pace della missione inviata nel 1991 per verificare il regolare svolgimento delle elezioni e la smobilitazione generale. I negoziati si conclusero, grazie alla mediazione del neopresidente sudafricano N. Mandela, nel 1994 con la firma del protocollo di Lusaka. Tuttavia un’effettiva riduzione dei combattimenti si ebbe solo a partire dal maggio 1995, quando i leader delle organizzazioni rivali si accordarono sulla costituzione di un governo di unità nazionale. Nonostante la formazione di questo governo (1997), l’UNITA continuò a potenziare il suo dispositivo militare con i proventi della vendita al mercato nero dei diamanti estratti nelle zone sotto il suo controllo. Nella seconda metà del 1997, con il precipitare della crisi nello Zaire, il MPLA e l’UNITA si schierarono su fronti opposti: il primo assicurò infatti il suo sostegno al presidente L.-D. Kabila e attaccò le forze dell’UNITA di stanza vicino al confine. Nei primi mesi del 1998 la situazione subì un ulteriore peggioramento e nel maggio ripresero le ostilità. Agli inizi del 2000 un crescente coinvolgimento della Namibia a fianco del governo angolano sembrò mettere in difficoltà l’UNITA che, da aprile, reagì lanciando una serie di attacchi a sorpresa, che si intensificarono nel corso del 2001, giungendo nel settembre a minacciare Luanda. Nel 2002, dopo l’uccisione di Savimbi in uno scontro con le truppe governative, il presidente dos Santos e il nuovo leader dell’UNITA P. Lukamba ‘Gato’, siglarono l’accordo per il cessate il fuoco. Nel 2006 il governo di Luanda firmò un’intesa con il Fronte di Liberazione della Cabinda, che prevedeva il riconoscimento di uno statuto di autonomia speciale per la regione. Nel 2010 l’abolizione delle elezioni presidenziali, attese per l’anno precedente, ha confermato la gestione autocratica del potere; secondo le nuove regole approvate dal Parlamento, Dos Santos, in quanto presidente del MPLA, alle elezioni del 2012 - che hanno ribadito la preminenza del MPLA seppure in relativo calo rispetto alle elezioni precedenti - è stato riconfermato a capo del Paese, subentrandogli nell'agosto 2017 J. Lourenço, generale dell'ex premier, ministro della Difesa e vice presidente del partito di Dos Santos. Il MPLA si è prevedibilmente affermato anche alle elezioni generali dell'agosto 2022, alle quali ha ottenuto il 51% dei voti contro il 44,5% aggiudicatosi dall'UNITA.