regime

Nel linguaggio scientifico, l’andamento di un fenomeno in un certo intervallo di tempo e in determinate condizioni.

Fisica

In fluidodinamica, si parla di r. variabile di una corrente fluida, quando pressione, velocità e portata variano nel tempo in ogni punto della vena fluida; di r. permanente o stazionario, quando in ogni punto pressione e velocità sono costanti nel tempo, pur variando da punto a punto; di r. uniforme quando la velocità è uguale in tutti i punti; di r. laminare (o r. di Poiseuille) se il moto è regolare e di r. turbolento (➔ turbolenza).

Geografia

In geografia fisica, il temine si usa in con riferimento a fenomeni naturali periodici, il cui andamento è considerato di solito nello spazio di un anno solare.

R. fluviale

Il r. fluviale rappresenta il complesso delle variazioni stagionali di portata dei corsi d’acqua; è funzione sia dell’andamento delle precipitazioni (r. pluviometrico) e della temperatura (evapotraspirazione) sia delle caratteristiche morfologiche del bacino idrografico e della permeabilità delle rocce in esso affioranti. Il r. fluviale viene valutato attraverso lo studio delle portate medie mensili (calcolate su un periodo di ca. 30-50 anni), delle portate giornaliere, delle portate medie annuali e dei valori estremi di portata (piene e magre). Su questa base vengono distinti, secondo la classificazione genetica di M. Pardé, tre gruppi di r. fluviali.

I r. ad alimentazione semplice glaciale o nivale sono in relazione allo scioglimento delle nevi e dei ghiacci e non hanno collegamento con il r. pluviometrico. A loro volta si distinguono in: r. glaciale, tipo di r. che caratterizza i corsi d’acqua che hanno portate praticamente nulle o quasi nella stagione invernale, e massime durante quella estiva, in concomitanza con lo scioglimento delle nevi e dei ghiacciai; r. nivo-glaciale e nivale di montagna, entrambi caratterizzati da un massimo di portata in giugno, mentre le portate minime si riscontrano in settembre; r. nivale di pianura e altopiano, tipo caratterizzato da massime portate in giugno e minime in aprile, tipico delle regioni a clima continentale freddo dell’Europa, dell’Asia e dell’America Settentrionale.

I r. ad alimentazione semplice con precipitazioni liquide sono direttamente influenzati dalla pioggia e solo subordinatamente dalla fusione nivale. A loro volta sono ripartiti in: r. pluviale oceanico, proprio dei fiumi delle zone temperate caratterizzato da massimi di portate durante la stagione invernale e minimi durante quella estiva; r. pluviale mediterraneo, caratterizzato da variazioni stagionali di portata piuttosto accentuate, che interessa i corsi d’acqua della regione mediterranea e di quelle aree poste alla stessa latitudine N o S; r. pluviale tropicale, proprio dei corsi d’acqua della fascia intertropicale; la differente intensità delle precipitazioni determina, nell’ambito di questo r., distinzioni anche notevoli; r. pluviale continentale americano, tipico dei fiumi dell’America Settentrionale compresi tra il Mississippi e le Montagne Rocciose, come l’Arkansas e il Red River.

I r. ad alimentazione mista (liquida e solida) sono chiamati anche r. complessi in quanto l’alimentazione è di tipo sia pluviale sia nivale o glaciale. Sono distinti a loro volta in: r. nivale di transizione, che presenta due massimi (il principale, dovuto sia allo scioglimento delle nevi sia alle piogge, e il secondario, connesso alle sole precipitazioni liquide); r. nivo-pluviale, che caratterizza i corsi d’acqua alimentati in ugual misura sia dalle nevi sia dalla pioggia, e come il precedente presenta due massimi e due minimi di portata; r. pluvio-nivale, in cui le piogge svolgono un ruolo preponderante rispetto alla componente nivale.

Il r. dei corsi d’acqua italiani viene distinto, in relazione alla pertinenza geografica dei diversi bacini, in alpino, appenninico e insulare. Al primo, appartengono i corsi d’acqua con r. glaciale, con r. pluviometrico continentale e con r. pluviometrico sublitoraneo. I corsi d’acqua appenninici hanno un r. pluviometrico sublitoraneo con concentrazione dei massimi di deflusso in primavera e in autunno e con minimi in estate e in inverno. Nelle regioni insulari il r. è pluviale mediterraneo, risultando caratterizzato da piene invernali-primaverili e magre durante l’estate.

R. dei litorali

È il comportamento di un litorale che risponde in modo dinamico alle sollecitazioni dei venti (r. dei venti), del moto ondoso (r. del moto ondoso) e delle correnti (r. delle correnti). Il r. dei venti in una data località costiera può essere definito mediante la distribuzione di frequenza per settori direzionali e campi di velocità, facendo riferimento a un periodo di osservazioni di almeno 20 anni. Il r. del moto ondoso può essere determinato mediante distribuzioni di frequenza per settori direzionali e campi di altezza d’onda e periodo. Il r. delle correnti deve essere valutato tenendo conto che esistono diversi tipi di correnti: da moto ondoso, di marea, generate dal vento e oceaniche; tra tutte, quelle legate al moto ondoso sono decisamente le più importanti per quanto riguarda il r. dei litorali.

R. nivometrico

Rappresenta la distribuzione mensile delle precipitazioni nevose ed è direttamente collegato sia con il r. pluviometrico sia con le variazioni della temperatura. Nella zona temperata, e in particolare nelle aree di bassa e media montagna, nelle regioni a clima oceanico, nell’area mediterranea e più in generale nelle regioni subtropicali, si riscontra un massimo di precipitazioni nevose nella stagione invernale (gennaio). Dove l’inverno risulta piuttosto rigido (Europa nord-orientale, Alpi), il r. nivometrico è caratterizzato da due massimi con un minimo relativo nella parte centrale del semestre. Nelle regioni di alta montagna il r. nivometrico segue quello generale delle precipitazioni.

R. pluviometrico

Rappresenta l’andamento stagionale delle precipitazioni piovose che si manifestano e si distribuiscono nel corso dell’anno; è possibile distinguere un r. pluviometrico diurno, che rappresenta l’andamento giornaliero delle precipitazioni, non sempre definito in tutte le località, ma solo in alcune e per determinati periodi dell’anno, da un r. pluviometrico mensile, che assume molta importanza ai fini della vegetazione, nonché da un r. pluviometrico annuale, il più importante, che si origina a seguito del tipo di circolazione atmosferica generale e delle variazioni in latitudine a cui sono soggette le fasce dei venti nel corso dell’anno. Il r. pluviometrico è stato utilizzato dai climatologi per differenziare i diversi tipi di clima. R. intertropicali Sono caratterizzati dall’avere all’equatore una distribuzione delle piogge in tutti i mesi dell’anno, con due massimi (aprile e ottobre). Fra i tropici e l’equatore si hanno due periodi piovosi e due asciutti di differente durata, mentre in vicinanza dei tropici, i due periodi piovosi si fondono tra loro e si ha così una stagione piovosa della durata di 4-5 mesi e una arida per la rimanente parte dell’anno. R. monsonico Viene determinato da venti marittimi umidi alternati a venti continentali secchi. È caratterizzato da due periodi stagionali ben distinti: un semestre estivo piovoso e uno invernale secco. Questo r. è tipico delle coste meridionali dell’Asia, di alcuni settori orientali dell’Africa ecc. R. desertico È caratterizzato da precipitazioni inferiori a 250 mm di pioggia annui, ma le piogge stesse sono molto irregolari, potendo essere presenti in qualsiasi mese, oppure mancare del tutto per diversi anni. Questo tipo di r. interessa il Sahara, le regioni desertiche dell’Arabia e, nell’emisfero meridionale, del Kalahari, di parte dell’Australia e dell’Argentina. R. mediterraneo È un r. di transizione tra quelli delle regioni calde e quelli delle medie e alte latitudini (30-40°). La piovosità dipende dallo spostarsi dell’anticiclone tropicale: d’estate, poiché l’anticiclone è a più alta latitudine, si ha tempo sereno e asciutto; d’inverno, con il suo discendere di una decina di gradi, si hanno venti umidi occidentali e precipitazioni abbondanti. Questo r. è presente, oltre che nell’area mediterranea europea, in California, nel Cile centrale, nella parte più meridionale dell’Africa e nell’Australia sud-occidentale. R. polare È un r. caratteristico delle regioni al di sopra di 60° di latitudine. A causa della dominanza delle alte pressioni, in questa regione si registra una scarsità di precipitazioni in tutti i mesi, con solo un debole massimo nella tarda estate. Le altre precipitazioni sono, eventualmente, nevose.

Tecnica

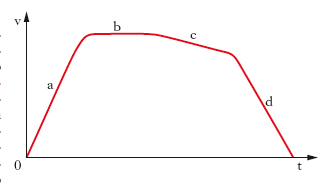

Il r. di marcia di un veicolo stradale o ferroviario è rappresentato dal diagramma di trazione velocità-tempo (v. fig.). La marcia può presentare le seguenti fasi: avviamento (tratto a in fig.), con cui il veicolo, partendo da fermo, raggiunge una certa velocità; marcia a r., marcia alla velocità raggiunta con l’avviamento, rappresentata nel diagramma di trazione da un tratto b parallelo all’asse dei tempi; rallentamento spontaneo, in cui vengono esclusi i motori e il veicolo continua la corsa per inerzia rallentando gradatamente per effetto delle resistenze che incontra nel suo movimento, rappresentato sul diagramma da un segmento c debolmente inclinato sull’asse dei tempi; frenatura, con la quale si ottiene una rapida diminuzione della velocità fino all’arresto completo del veicolo: tratto d praticamente rettilineo e fortemente inclinato sull’asse dei tempi. Ciascuno di tali cicli consente di effettuare prove di marcia e di consumo confrontabili tra veicoli di una stessa categoria.