zeoliti

zeoliti Famiglia di minerali definibili strutturalmente come tectosilicati. Furono identificate per la prima volta (1756) da A.F. Cronstedt in piccole cavità di rocce di origine vulcanica, e chiamate z. («pietra bollente») in quanto, sottoposte all’azione del calore, perdevano acqua rigonfiandosi vistosamente. Zeolitizzazione è il processo di alterazione di rocce, per lo più feldspatiche, che conduce alla trasformazione dei suoi componenti o di taluni di essi in zeoliti. È dovuta ad azioni secondarie, generalmente di natura idrotermale.

Caratteri generali

Le z. sono biancastre o incolori e assumono una colorazione rosata o bruna per la presenza di inclusioni organiche e di ossidi di ferro. La loro lucentezza passa da vitrea a madreperlacea sino a diventare serica nelle varietà fibrose; si presentano con abito lamellare o fibroso e in aggregati bacillari o in masse terrose. Cristallizzano nei sistemi tetragonale, trigonale, monometrico, ma principalmente nel monoclino e nel rombico. Le z. sono tra i minerali più abbondanti sulla crosta terrestre. Si ritrovano nelle rocce sedimentarie, nei depositi lasciati dai laghi di origine salina (phillipsite, clinoptilolite, analcime, erionite, chabazite, mordenite), in depositi marini (phillipsite, clinoptilolite, analcime, erionite, mordenite) e nelle rocce vulcaniche (chabazite, phillipsite). Nelle rocce metamorfiche le z. indicano il più basso grado. In alcuni casi i depositi contengono quantità dell’ordine di milioni di t e livelli di purezza anche superiori al 90%. In altri casi la purezza scende al 60%, essendo il materiale zeolitico mescolato con argille e feldspati.

Si dà il nome di z. del terreno, sia pure non in senso mineralogico proprio, a prodotti colloidali derivati dall’alterazione dei minerali delle rocce, prodotti che possono scambiare e trattenere dalle soluzioni alcuni elementi, in particolare quelli utili alle piante.

Struttura chimica

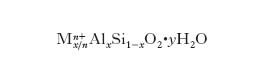

Chimicamente le z. sono allumosilicati idrati cristallini con una struttura tridimensionale costituita da canali e cavità. Le unità fondamentali sono i gruppi tetraedrici [SiO4] e [AlO4]–, ognuno unito per i vertici ad altri quattro tetraedri mediante i 4 ossigeni. Ogni atomo di ossigeno è così condiviso da due tetraedri. La carica negativa in [AlO4]– deve essere bilanciata dalla presenza di cationi, da cui deriva la capacità di scambio cationica e, se il catione è H+, una conseguente acidità. Nelle z. naturali sono presenti anche ioni alcalini o alcalino-terrosi. I cationi, insieme alle molecole d’acqua, occupano nei canali e nelle cavità posizioni esterne allo scheletro della struttura zeolitica. Se si assume il rapporto atomico O/(Si+Al)=2, la formula chimica generale delle z. si può scrivere:

con x≤0,5. Il valore di y dipende dal volume libero nella struttura porosa, dal contenuto di Al e dalla natura del catione Mn+ (a parità di struttura, cationi con un raggio maggiore comportano un maggior valore di y). L’acqua può essere espulsa tramite riscaldamento; se questo avviene a temperatura inferiore a 350°-400°C, non altera struttura e proprietà delle zeoliti.

Le proprietà chimiche principali delle z. sono determinate dalla capacità di scambiare cationi e dalla loro marcata proprietà di assorbire reversibilmente acqua. Queste proprietà variano in funzione del rapporto atomico Si/Al, del tipo di cationi presenti e della struttura tridimensionale. I canali e le cavità hanno dimensioni dell’ordine di grandezza delle dimensioni molecolari. Le z. vengono anche definite come materiali microporosi (dimensioni dei pori <20 Å).

Z. sintetiche

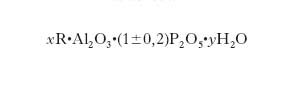

Oltre alle z. naturali vengono prodotte in quantità sempre maggiori z. sintetiche, ottenute riscaldando in autoclave soluzioni di silicato e alluminato di sodio; si ottiene un prodotto amorfo, gelatinoso, che viene poi fatto cristallizzare. Per ottenere la porosità desiderata la cristallizzazione viene fatta avvenire in presenza di una sostanza organica con dimensioni comparabili a quelle richieste per le cavità; tale sostanza viene poi rimossa tramite calcinazione condotta a temperatura controllata. Sono state anche sintetizzate z. contenenti nella struttura altri elementi oltre a Si e Al. Dal punto di vista mineralogico queste strutture si indicano come zeotipi in quanto il termine z. è riservato solo per indicare allumosilicati microporosi. Per es., è stata sintetizzata la famiglia di zeotipi (circa 24 composti) a base di Al e P, nota con l’acronimo AlPO4, di formula generale

dove R rappresenta un’ammina o il sale di ammonio quaternario (in genere tetrapropilammonio) aggiunto alla soluzione basica di sintesi costituita da idrossido di alluminio e acido fosforico. La quantità (x+y) indica il numero di molecole necessarie per riempire i micropori della struttura. Le strutture AlPO4 sono in genere tridimensionali; alcune sono a strati. Sono state anche sintetizzate e caratterizzate z. contenenti soltanto Si (silicalite), Si e B (boralite), Si e Ti (titanio-silicaliti).

Impieghi

A causa della loro particolare struttura le z. naturali e sintetiche trovano largo impiego come scambiatori di ioni (negli impianti di depurazione delle acque di scarico industriali per rimuovere ioni ammonio, cationi di metalli pesanti ecc.; negli impianti nucleari per rimuovere nuclidi radioattivi dall’acqua di trattamento del combustibile spento; ecc.) e come setacci molecolari (➔ setacciatura). Le z. sono largamente usate anche come catalizzatori nell’industria petrolchimica e della raffinazione del petrolio (cracking catalitico, conversione del metanolo in benzene, isomerizzazione di m-xilene in o-xilene e in p-xilene, produzione di etilbenzene e stirene per alchilazione del benzene ecc.). Il successo di questi catalizzatori è legato, oltre alla loro stabilità termica e alle caratteristiche acide piuttosto marcate, alla particolare struttura tridimensionale che dà un’alta area superficiale (circa 800-900 m2/g) e la possibilità di ottenere una selettività sia per i reagenti sia per i prodotti per mezzo della variabilità delle dimensioni delle cavità. Inoltre, anche attraverso il tipo di cationi scambiati, è possibile controllare la reattività chimica; i cationi, infatti, regolano l’accesso ai pori, possono essere scambiati con protoni aumentando l’acidità della z., determinano i gradienti del campo elettrico nelle cavità e, con un processo di riduzione controllato, possono essere trasformati in particelle metalliche intrappolate nelle cavità stesse. La presenza contemporanea di una funzione metallica, in genere Pt, e dei siti acidi della z. (catalizzatori bifunzionali) favorisce nello stesso tempo reazioni di isomerizzazione, deidrogenazione e idrogenazione. Z. vengono anche aggiunte al suolo in quantità dell’ordine del 5-10% per controllarne l’acidità, il livello di umidità e l’odore; potrebbero in futuro essere impiegate per il trattamento di suoli aridi e semidesertici. Le z., infine, si possono impiegare nei detergenti in sostituzione del tripolifosfato per diminuire i pericoli di eutrofizzazione.