radiotrasmettitore

Uno dei due terminali di un circuito di radiocomunicazione (l’altro è il radioricevitore), il cui compito è di generare una corrente a radiofrequenza, imprimere a essa, con i procedimenti della modulazione, le informazioni da trasmettere e trasferire la risultante corrente variabile all’antenna trasmittente, che irradia radioonde verso il ricevitore.

Tipologie

I r. hanno varie qualificazioni, in rapporto al campo di lunghezze d’onde in cui operano (r. a onde lunghissime, medie, corte ecc.; r. a microonde), al tipo di servizio esplicato (r. telegrafici, telefonici, televisivi, per radiocomandi ecc.), al tipo di modulazione (r. a modulazione d’ampiezza, di frequenza; r. a impulsi codificati ecc.), alla potenza (r. di piccola, media, grande potenza), e infine, a particolarità costruttive e di funzionamento (r. per installazione fissa, mobile, r. portatile ecc.).

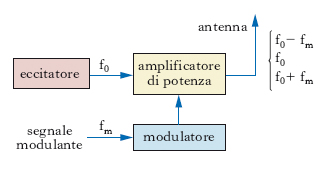

In generale, nei r. sono riconoscibili tre parti principali: l’eccitatore, o pilota, che genera un segnale alla voluta radiofrequenza, molto stabile, con basso contenuto d’armoniche e a basso livello di potenza; l’amplificatore di potenza, che eleva al desiderato livello (sino a qualche MW, in certi casi) la potenza del segnale dell’eccitatore e lo trasferisce all’antenna trasmittente; il modulatore, che, in un punto opportuno della catena a radiofrequenza (eccitatore-amplificatore di potenza), imprime le informazioni da trasmettere al segnale sinusoidale a radiofrequenza.

R. a modulazione d’ampiezza

Lo schema di base è riportato nella fig. 1; come si vede, il modulatore agisce sull’amplificatore di potenza, e precisamente, se tale amplificatore è a più stadi, agisce sullo stadio di potenza, o stadio finale, da cui parte la linea di alimentazione dell’antenna trasmittente.

Se il segnale di modulazione è sinusoidale, di frequenza fm, e se f0 è la frequenza del segnale a radiofrequenza non modulato (frequenza della portante), il segnale a radiofrequenza modulato deriva dalla sovrapposizione di tre segnali sinusoidali, di frequenza rispettivamente f0 (portante) e |f0 ± fm| (segnali laterali); a questi ultimi compete una potenza (potenza di modulazione) che vale (m2/2)W0, essendo m l’indice di modulazione e W0 la potenza della portante, cioè quella fornita dallo stadio finale in assenza di segnale modulante. Per m=1 (modulazione al 100%), il modulatore deve dunque fornire, per i segnali laterali, una potenza pari a metà di quella fornita per la portante dallo stadio finale: nei r. di grande potenza, anche il modulatore dunque è un amplificatore di potenza.

Normalmente il modulatore è costituito da una serie di stadi in classe A, a bassa distorsione, e uno o due stadi in controfase in classe B, per il pilotaggio dell’ultimo stadio, che è in controfase in classe A o AB. Se il segnale modulante è un segnale complesso, non sinusoidale, come avviene nel caso di trasmissioni in fonia, in luogo di due segnali laterali si hanno due bande laterali di modulazione, costituite dai segnali corrispondenti alle varie componenti armoniche del segnale medesimo.

Soltanto una parte della potenza trasmessa contribuisce alla trasmissione dell’informazione, non essendo la potenza fornita alla portante utile a tale scopo. Per ovviare a tale inconveniente si utilizzano tecniche di modulazione a portante soppressa (DSB-SC, double side band-suppressed carrier). Inoltre, nei sistemi a doppia banda laterale, il contenuto informativo è ripetuto due volte, poiché una sola banda sarebbe sufficiente per la trasmissione. Tale osservazione è importante anche quando interessa limitare la larghezza di banda del canale di trasmissione. A tale scopo si utilizzano sistemi di modulazione a banda vestigiale (VSB, vestigial side band) e a banda laterale unica (SSB, single side band), in cui un opportuno filtro passa banda riduce o elimina del tutto una delle due bande laterali del segnale a doppia banda laterale. Nei r. che adottano un modulatore SSB, all’antenna trasmittente si invia una corrente a radiofrequenza costituita da una sola delle due bande laterali di modulazione; in tal modo, a parità di contenuto di informazioni, nei picchi di modulazione la potenza messa in gioco è la quarta parte di quella che si avrebbe con il sistema a doppia banda laterale e nelle pause di modulazione la potenza è nulla: come dire che tutta la potenza a radiofrequenza è concentrata sull’informazione da trasmettere. Una piccola complicazione del sistema sta nel fatto che per ricostruire l’informazione al ricevitore, all’atto della rivelazione delle radioonde modulate, occorre un segnale avente la frequenza della portante, occorre cioè, come si usa dire, reinserire la portante: ma tale operazione si effettua molto semplicemente, nei moderni ricevitori a supereterodina (➔ radioricevitore).

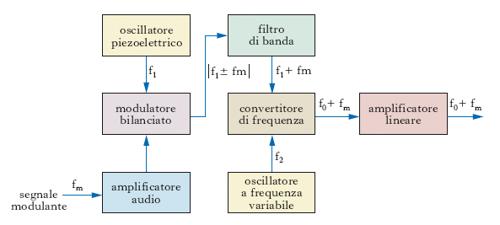

Lo schema a blocchi di un r. a banda laterale unica è riportato nella fig. 2. La modulazione è operata immediatamente dopo l’oscillatore e si effettua a basso livello di potenza (frazioni di W). Precisamente, il segnale a radiofrequenza dell’oscillatore, di frequenza f1, e il segnale modulante, supposto per semplicità sinusoidale, di frequenza fm, sono applicati a uno speciale circuito a ponte (modulatore bilanciato), in modo da non avere un segnale d’uscita in assenza del segnale modulante, mentre se quest’ultimo è presente il segnale di uscita è costituito dalla sovrapposizione di due segnali, di frequenza |f1 ± fm| (in altre parole, il modulatore bilanciato sopprime la portante, lasciando passare le bande laterali); segue un filtro (filtro di banda), in genere piezoelettrico, che lascia passare soltanto la banda superiore (come in fig.) oppure quella inferiore. Al fine di non dover modificare modulatore e filtro ogni volta che si cambia frequenza di lavoro, l’oscillatore è a frequenza fissa, generalmente, come indicato in fig., di tipo piezoelettrico; l’operazione a frequenza variabile si ottiene per conversione di frequenza, sovrapponendo il segnale modulato che esce dal filtro di banda al segnale sinusoidale fornito da un oscillatore a frequenza f2 variabile, e selezionando poi, nell’amplificatore di potenza, la frequenza somma (f0 = f1+f2) ovvero la frequenza differenza (f0 =|f1−f2|) di conversione. Caratteristica essenziale dell’amplificatore di potenza è di amplificare allo stesso modo tutte le frequenze comprese nella banda trasmessa (fm può variare, nel caso di segnali telefonici, da qualche decina di Hz a circa 3000 Hz), cioè deve essere un amplificatore lineare in tale banda.

R. a modulazione di frequenza

Il loro uso tipico è per servizi di radiodiffusione, sia fonici ad alta qualità musicale, nel campo delle onde metriche (in Italia, nella gamma 87,5-108 MHz), sia televisivi. Nella modulazione di frequenza, l’ampiezza del segnale modulato resta costante, mentre la sua frequenza si scosta da quella della portante per una quantità (deviazione di frequenza) proporzionale all’ampiezza del segnale modulante (➔ modulazione). La modulazione di frequenza, rispetto alla modulazione di ampiezza, presenta una maggiore insensibilità alle interferenze elettriche. Infatti, il rumore presente all’uscita del radioricevitore, non presente in origine all’ingresso del r., interferisce con l’informazione inviata da quest’ultimo e può provenire da varie sorgenti, come l’atmosfera, le macchine elettriche industriali o le stazioni radio vicine. Questi disturbi, avendo uno spettro di frequenza appartenente al campo delle radiofrequenze, producono una variazione dell’ampiezza dei segnali radio inviati dal r., quindi, nel caso di trasmissione in modulazione di ampiezza, per la quale l’informazione è nascosta nelle variazioni di ampiezza della portante, all’antenna ricevente giunge un’onda a radiofrequenza la cui ampiezza varia in accordo sia con i segnali di disturbo, sia con il segnale modulante contenente l’informazione. Pertanto, sia il segnale modulante sia il rumore saranno presenti all’uscita del radioricevitore.