produttività

Ecologia

P. biologica La quantità di materiale vivente (biomassa ➔) prodotta unitariamente, cioè per unità di superficie o di volume e per unità di tempo, da un dato ecosistema. Tale biomassa rappresenta dunque la quantità di materiale vivente che ogni ecosistema mette a disposizione della catena alimentare (➔ rete). Quella che si misura è sempre, in pratica, la produzione effettiva, che può scostarsi anche sensibilmente dalla teorica.

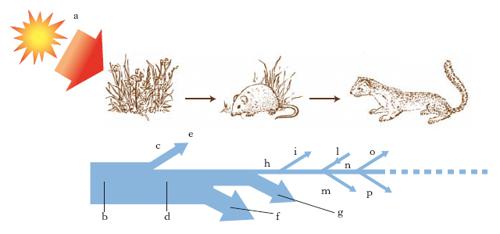

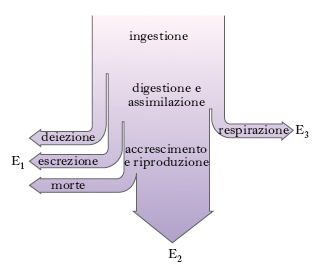

Nel bilancio alimentare, o bilancio trofico, di un ecosistema, si distinguono i produttori primari, che realizzano sintesi di sostanze organiche dalle inorganiche (organismi autotrofi), e i produttori secondari, terziari ecc., che assumono nell’ecosistema sostanza già organicata (organismi eterotrofi) e si limitano a trasformarla. Tali organismi eterotrofi sono detti consumatori primari (erbivori), secondari, terziari (predatori e superpredatori) ecc. A ogni passaggio di livello trofico di tale catena diminuiscono l’energia e la biomassa, perché parte dell’alimento non è ingerita, ma abbandonata; un’altra parte passa inalterata nelle feci e negli escreti; inoltre parte dell’energia non si trasforma in nuova biomassa, ma serve come energia di mantenimento e di attività (particolarmente elevato, il costo dell’omeotermia, ossia l’energia utilizzata per mantenere la costanza termica nell’organismo di Uccelli e Mammiferi), per rinnovare i tessuti anziché accrescerli ecc. (fig. 1). A ogni livello successivo della catena trofica, la biomassa prodotta diminuisce rapidamente; in pratica, diminuisce il numero degli organismi che compongono lo scaglione stesso (piramide dei numeri: fig. 2).

In casi particolari come i popolamenti planctonici, la piramide dei numeri, considerata in un dato momento, appare rovesciata, cioè la biomassa degli organismi fitoplanctofagi è superiore a quella dei fitoplanctonti (produttori primari). Non vi è tuttavia, alcuna contraddizione energetica, perché il tasso di rinnovamento (turnover rate) del fitoplancton è molto più rapido di quello degli organismi consumatori, cosicché i rapporti di p. totale restano immutati, e gli organismi fitoplanctivori hanno a disposizione, durante la loro vita media, una quantità di biomassa vegetale molto superiore alla loro biomassa.

Accanto ai consumatori propriamente detti trovano posto nella rete alimentare i demolitori. Tale eterogenea categoria comprende gli organismi che si nutrono di materia organica non più vivente: grandi Vertebrati e invertebrati (Artropodi soprattutto) necrofagi, funghi e microrganismi saprofiti. A seconda delle loro necessità alimentari, i demolitori si pongono sui diversi gradini trofici. Considerazioni analoghe valgono per i parassiti e per gli iperparassiti (parassiti di parassiti).

Il passaggio (o trasferimento) di energia alimentare attraverso stadi successivi della catena alimentare di un ecosistema rappresenta il flusso energetico di esso (fig. 3). La produzione può essere stimata in termini di lavoro di sintesi di materiale organico partendo da materiale inorganico nell’unità di tempo e di superficie. Si chiama produzione primaria netta la quantità di sostanza vegetale effettivamente a disposizione dei consumatori. Sommata all’energia consumata dalle piante nella respirazione e negli altri processi metabolici dispersivi, essa dà la produzione primaria lorda, di minore interesse pratico. Allo stesso modo si calcolano le produzioni secondaria, terziaria ecc., nette e lorde. Il rapporto fra l’energia utilizzata e la produzione netta è il bilancio energetico di un ecosistema, di un suo livello trofico, di una specie ecc.

Per gli animali d’allevamento si considera il rendimento ecologico di crescita, che è il rapporto tra la produzione secondaria netta e l’energia ingerita (valore calorico degli alimenti somministrati). Più obiettivo è il rendimento di produzione, cioè il rapporto tra la produzione secondaria netta e l’energia effettivamente assimilata, che si calcola sottraendo dall’energia ingerita quella non utilizzata o eliminata. In un ecosistema equilibrato e stabile il rendimento del flusso energetico a ciascun livello trofico rappresenta il miglior rendimento possibile in quelle condizioni (rendimento sostenuto ottimale). Fine ultimo del razionale sfruttamento degli ecosistemi naturali e artificiali è ottenere un rendimento vicino al rendimento sostenuto ottimale. Poiché l’uomo col suo intervento altera l’equilibrio degli ecosistemi e ne riduce la biodiversità, deve poi intervenire attraverso somministrazione di fertilizzanti, protezione da predatori e da parassiti, condizionamento della temperatura e della luce ecc. La produzione secondaria rappresenta comunque una dissipazione di energia, a volte rilevante rispetto alla produzione primaria; sarebbe dunque conveniente, per l’uomo, tagliare la catena trofica dei suoi sistemi a un livello molto basso, sostituendosi ai consumatori primari (erbivori) anziché ai secondari o terziari (carnivori). L’uomo torna in effetti a un’alimentazione prevalentemente vegetariana nei momenti e nelle zone di maggiore povertà.

Economia

Conseguimento di un risultato superiore ai mezzi impiegati, sia da un punto di vista quantitativo o fisico (p. fisica), sia soprattutto in termini di valore (p. economica).

Premio di p. Premio che può essere corrisposto al lavoratore subordinato in relazione al particolare rendimento della sua prestazione d’opera.

Definizione, valutazione, misurazione

Il termine p. non sempre è concettualmente chiaro; talvolta è usato infatti nel senso di volume della produzione, mentre va inteso in senso relativo, come rapporto (p. media) tra il risultato di un’attività economica e i mezzi impiegati, tra il prodotto e le quantità di uno o più fattori di produzione che hanno concorso a produrlo. Oltre all’aspetto quantitativo, fisico, della p. si deve tenere conto del valore del prodotto espresso in moneta e del costo dei fattori, ossia della p. economica, e si capisce come questa possa avere un andamento diverso da quello della p. fisica; un aumento della p. fisica può accompagnarsi difatti a una variazione, per es., del rapporto tra prezzi e salari tale da rendere nullo o addirittura negativo l’incremento della p. economica o viceversa, e può anche darsi che l’azione del fattore fisico e quella del fattore economico si sommino anziché elidersi. Non è quindi sempre possibile perseguire l’una e l’altra, e la scelta va fatta in relazione al fine che si vuole raggiungere. È inoltre importante tener conto non soltanto della p. in senso assoluto, ma anche delle variazioni di p. (data una certa tecnologia o al variare della stessa) le quali definiscono le relazioni che legano i fattori produttivi, cioè lavoro e capitale (input), e la produzione (output) e sono espresse dalla funzione di produzione (è chiaro quindi come la valutazione della p. sottenda una teoria della produzione). Peraltro, qualunque sia il concetto di p. cui ci si riferisce, gli indici adottabili per misurarla possono mettere in rapporto la produzione, espressa in quantità o in valore, e uno dei fattori produttivi, in genere il lavoro (numero degli operai occupati o numero delle ore lavorative) o il capitale (in unità monetarie con potere d’acquisto costante, o in unità fisiche, come cavalli-vapore, kilowatt ecc.) oppure la produzione e un’espressione sintetica di tutti i fattori della stessa o ancora rapportare tra loro i singoli fattori della produzione. L’aumento della p. in genere dipende da innovazioni o miglioramenti nei metodi produttivi, consistenti ora in combinazioni più razionali dei fattori di produzione, senza aumento degli investimenti, ora invece in investimenti addizionali, per lo più attraverso il ricorso a macchine nuove o perfezionate. In regime di concorrenza l’aumento della p. tende a diffondersi promuovendo lo sviluppo economico generale: la riduzione dei costi che ne consegue si traduce infatti in riduzione dei prezzi della singola impresa o del settore e, se i prezzi diminuiti riguardano beni di consumo (e profitti e salari non variano), determina aumento dei redditi reali; se invece il ribasso del prezzo investe beni strumentali provoca una diminuzione indotta dei costi di altre imprese e profitti, superiori al minimo, che offrono incentivo e possibilità all’espansione della produzione. In situazione di oligopolio, al contrario, gli incrementi di p., anziché originare flessioni dei prezzi, tendono a tradursi in aumento di redditi monetari (profitti e salari) nei rami in cui gli incrementi si verificano; vengono meno pertanto le riduzioni indotte dei costi e si indebolisce l’incentivo all’espansione della produzione. Se le innovazioni sono accessibili soltanto alle maggiori imprese queste non riducono infatti il prezzo dei prodotti, a meno che non abbiano problemi di concorrenza estera, e accrescono così i loro profitti; se poi i sindacati dei lavoratori sono forti possono abbastanza facilmente ottenere aumenti salariali e le stesse imprese oligopolistiche non hanno grande interesse a opporvisi quando la domanda sia poco elastica al diminuire del prezzo. Si determina così il sorgere di aree produttive privilegiate e si accentuano le disuguaglianze nello sviluppo dei settori produttivi (per es., industria e agricoltura) e delle imprese dello stesso settore (grandi e piccole) e nei redditi di diversa natura (profitti e salari) o anche della stessa specie (salari di zone o categorie diverse o profitti di imprese diverse). È vero che nei paesi industrializzati queste tendenze risultano in parte controbilanciate da interventi statali, ma si può comunque dire che il diffondersi di forme oligopolistiche, mentre comporta un acceleramento del progresso tecnico ed economico, rende più disuguale lo sviluppo dell’economia sociale.

Per il problema dell’adeguamento dei salari agli incrementi di p. ➔ reddito.

P. marginale di un fattore di produzione

È il rapporto tra l’incremento infinitesimo del prodotto totale e il corrispondente incremento infinitesimo della quantità di un fattore impiegata nella produzione; questo concetto – più concreto di quello analogo di utilità marginale in quanto misurabile – permette d’individuare la contribuzione specifica di ciascun fattore al prodotto complessivo sia in termini fisici (p. tecnica), sia in termini monetari. In genere questo rapporto non è costante ma crescente o decrescente (la p. del capitale, specie se impiegato in imprese industriali, è per lo più crescente, mentre la p. della terra e del lavoro sono prevalentemente decrescenti). Mettendo poi in relazione la p. marginale in valore (p. marginale tecnica moltiplicata per il prezzo del prodotto) di un fattore di produzione con il costo unitario del fattore stesso, si determina la cosiddetta p. marginale ponderata e, quando i rapporti tra le p. marginali dei singoli fattori di produzione impiegati e i prezzi per questi pagati siano uguali, si dice realizzato il livello delle p. marginali ponderate. In regime di libera concorrenza si tende appunto a questa situazione di optimum in cui l’ultimo euro speso da un’impresa per procurarsi i vari fattori di produzione dia lo stesso rendimento in termini di prodotto, ovverosia i tassi marginali di p. dei singoli fattori impiegati siano ugualmente proporzionali ai prezzi unitari dei fattori stessi o si livellino addirittura a questi. In tale situazione il valore monetario del prodotto marginale di ciascun fattore di produzione dovrebbe finire per essere lo stesso in tutti gli impieghi e si determinerebbe così spontaneamente la migliore distribuzione dei vari fattori tra le varie imprese. Essendo poi i fattori della produzione oltre che concorrenti anche complementari tra loro, la p. marginale di ciascun fattore risulta tanto più elevata quanto minore è la quantità disponibile di quel fattore sul mercato e quanto maggiore è la disponibilità degli altri fattori. In situazioni di monopolio, di monopsonio e oligopolistiche, ossia nella maggior parte dei casi concreti, i prezzi dei fattori di produzione non coincidono invece con i valori monetari dei prodotti marginali e perdono la loro funzione di guida nella distribuzione dei fattori stessi tra i vari impieghi. I concetti di p. media e marginale sono fondamentali nella teoria marginalista per spiegare le scelte massimizzanti dell’imprenditore. Se il mercato dei fattori è considerato perfettamente concorrenziale e i fattori di produzione omogenei, p. media e marginale hanno un andamento di tipo parabolico e si incrociano nel punto in cui la p. media raggiunge un massimo. Se si suppone che il mercato dei beni e servizi sia perfettamente concorrenziale, la parte rilevante per il calcolo economico dell’imprenditore (o del complesso di imprenditori di un’industria, di una regione o di un paese) è, in realtà, quella in cui la p. marginale è decrescente e le combinazioni di fattori decise dall’imprenditore, a parità di prodotto, individuano la combinazione ottimale degli stessi. Tale combinazione è quella per cui viene minimizzato il costo di produzione. Sempre secondo tale teoria, la p. marginale di un fattore misura il valore della sua remunerazione: infatti un imprenditore non può pagare ogni singolo fattore più di quanto lo stesso contribuisca, al margine, alla produzione; né, d’altra parte, le condizioni di concorrenza tra i vari imprenditori consentono remunerazioni inferiori.

Sono connessi, ma da non confondere, i concetti di p., efficienza e progresso tecnico. La condizione di efficienza indica, sulla base della p. dei fattori, che in un processo di produzione non è possibile ottenere uno stesso volume di output utilizzando una quantità inferiore di uno o più fattori (input). Al variare nello spazio e nel tempo della tecnologia, il livello e curvatura della funzione di produzione possono modificarsi: la variazione della tecnologia può ridurre il fabbisogno di input a parità di produzione o fa aumentare la produzione a parità di input. A parità di remunerazione dei fattori si riduce il costo unitario di produzione: si parla in questo caso di progresso tecnico. Il progresso tecnico è neutrale se non altera la curva della funzione di produzione, ossia se, a parità di prezzi dei fattori, non altera le proporzioni impiegate nel processo produttivo. Si ha invece progresso economico se, a parità dei prezzi dei fattori, la curvatura della funzione di produzione, cui fa riferimento l’imprenditore, si modifica; in tal caso la p. marginale di un fattore rispetto a tutti gli altri cambia, con la conseguenza di determinare scelte dell’imprenditore che progressivamente modificano le quantità relative dei fattori impiegati. In linea generale si può affermare che il progresso tecnico rappresenta la trasposizione in un contesto temporale e spaziale dell’efficienza. Le nozioni di p. ed efficienza tendono a coincidere in un certo istante se il comportamento delle singole imprese, dato quello di tutti gli altri agenti economici, è vincolato rigidamente alle tecniche potenzialmente utilizzabili.

Per quanto fecondo di risultati teorici, il concetto di p. marginale non ha avuto grandi applicazioni pratiche dato che la discontinuità dei metodi produttivi e la rapidità dello sviluppo tecnologico impediscono di fatto i calcoli di natura marginalistica, mentre il concetto di p. media dei vari fattori produttivi (e soprattutto delle sue variazioni nel tempo) ha avuto applicazioni statistiche di rilievo, e quando si parla di p. ci si riferisce in genere a rapporti e quindi alla p. media.