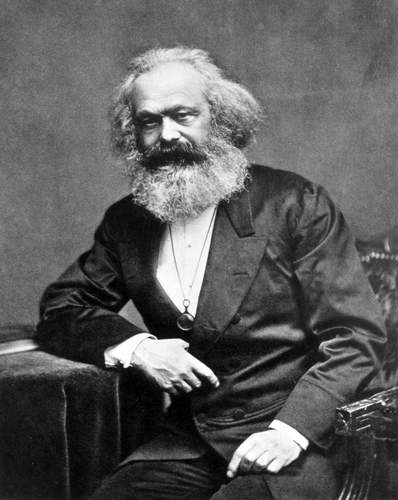

Marx, Karl

Filosofo ed economista tedesco (Treviri 5 maggio 1818 - Londra 14 marzo 1883). Proveniente da una famiglia borghese di origine ebraica, studiò a Bonn e poi a Berlino, dove entrò in contatto con la sinistra hegeliana e con gli ambienti del radicalismo tedesco. Laureatosi nel 1841 con la dissertazione Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie, fu chiamato nell'ottobre 1842 alla direzione della Rheinische Zeitung, a cui aveva già preso a collaborare da alcuni mesi insieme a Bruno Bauer e a Max Stirner. Lasciata la direzione del giornale nel marzo del 1843, sposò nel giugno di quello stesso anno Jenny von Westphalen, con la quale, dopo un breve soggiorno a Kreuznach, emigrò a Parigi per fondarvi e dirigervi insieme ad Arnold Ruge i Deutsch-französische Jahrbücher. Risale al periodo trascorso a Kreuznach la stesura di una delle più importanti opere giovanili incompiute, rimasta inedita fino al 1927, Kritik des Hegelschen Staatsrechtes, cui seguirono presto gli articoli Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung e Die Judenfrage, apparsi sul primo e unico numero degli Jahrbücher alla fine del febbraio 1844. Risalgono a questo periodo i primi contatti, a Parigi, con gli ambienti rivoluzionarî europei e, in particolare, con i circoli operai di orientamento socialista, numerosi nella Francia dell'epoca; nonché la conoscenza con Friedrich Engels, col quale strinse ben presto vincoli di amicizia che si sarebbero protratti per tutto il corso della sua vita. Il segno più profondo dell'arricchimento intellettuale tratto da questo primo soggiorno parigino furono gli Ökonomisch-philosophische Manuskripte del 1844, rimasti anch'essi incompiuti e pubblicati postumi nel 1932. Fallito il tentativo di alleanza politico-intellettuale tra la democrazia rivoluzionaria francese e il radicalismo filosofico tedesco, cui s'ispirava il programma degli Jahrbücher, e costretto, in conseguenza di un decreto di espulsione dalla Francia, a trasferirsi a Bruxelles, scrisse Die Heilige Familie, il primo lavoro in collaborazione con Engels, dedicato alla critica e alla stroncatura dell'Allgemeine Literaturzeitung che Bruno Bauer, coi fratelli Edgar ed Egbert, andava pubblicando a Charlottenburg dal dicembre del 1843. In questo scritto, e più ancora in Die deutsche Ideologie, redatta insieme a Engels nel corso del 1845-46 e lasciata inedita, maturò il suo definitivo distacco non solo dai giovani hegeliani radicali, come Bruno Bauer e Max Stirner, ma anche da Ludwig Feuerbach e dai "veri socialisti" (Moses Hess e Karl Grün) che s'ispiravano all'umanesimo feuerbachiano. È in questo periodo che prende forma per la prima volta la cosiddetta concezione materialistica della storia. Essa nasce dalla confluenza di varie correnti della cultura europea e, in particolare, dall'incontro della problematica della filosofia classica tedesca (Hegel e Feuerbach), del socialismo politico francese (Louis Blanc, Proudhon, ecc.), nonché dell'economia politica inglese (Smith, Ricardo). Il suo punto di partenza è nell'"umanesimo positivo" di Feuerbach: il soggetto della storia non è l'Idea o lo "Spirito del mondo" di cui parla Hegel, ma l'uomo esistente e reale, nella sua determinatezza di ente naturale. Senonché, a differenza di Feuerbach che nella sua polemica antihegeliana si limita a rivendicare la naturalità dell'uomo, per M. la "natura" dell'uomo non è qualcosa di già "dato", non è una struttura invariabile e permanente, bensì si realizza soltanto nella società e nel divenire storico. In altre parole, l'"essenza" dell'uomo non è riposta nel rapporto dell'uomo con sé stesso, cioè nella sua interiorità o spiritualità; essa si forma e si sviluppa nel corso dei rapporti dell'uomo con gli altri uomini e con la natura: rapporti che non sono determinabili una volta per sempre, ma che variano col variare dei modi di produzione e delle forme dell'organizzazione sociale. Di qui l'antitesi in cui M. si pone di fronte a Feuerbach e a Hegel. Di fronte al primo, per la perdita in cui questi incorre di tutti i contenuti storico-sociali, che erano invece presenti nel pensiero di Hegel. Di fronte a quest'ultimo, perché egli riduce i rapporti storico-sociali, che sono rapporti concreti e oggettivi, a rapporti astratti e formali, cioè a momenti nel processo di sviluppo dell'Idea. Ciò che ne risulta è una concezione materialistica che, però, non ha nulla a che fare col materialismo settecentesco di La Mettrie e di Holbach: l'essere dell'uomo non è la materia, ma è costituito dai rapporti sociali di produzione, rapporti che hanno sì la natura come loro termine di riferimento oggettivo, ma in modo che il rapporto dell'uomo con la natura (la produzione) non è a sua volta concepibile se non entro determinati rapporti interumani o sociali. M. riconosce a Hegel il merito di aver dimostrato che l'uomo è il prodotto del proprio lavoro e, quindi, dello sviluppo storico; ma il limite di Hegel è stato quello di aver interiorizzato il lavoro, concependolo innanzitutto non come trasformazione del mondo oggettivo ma come lavoro spirituale astratto. Di fronte a ciò, M. intende mantenere al lavoro il suo carattere esterno e condizionante; carattere che imprime nell'uomo, per es., della società moderna tratti e qualità profondamente diversi da quelli dell'uomo della società schiavistica antica, o della società feudale, ecc. La morale, la religione, la metafisica, tutto ciò che appartiene alla sfera ideale, non ha una propria storia per suo conto. Solo in quanto gli uomini sviluppano la produzione e quindi i loro rapporti sociali, modificano insieme anche il loro pensiero. Non la coscienza determina la vita, ma la vita determina la coscienza. Ciò non vuol dire che gli uomini siano passivi nella storia: la storia anzi non è nulla fuori della loro attività; ma la loro attività fondamentale, quella che condiziona tutto, è l'attività produttiva intesa come rapporto degli uomini, al tempo stesso, tra loro e con la natura. Pertanto, se la personalità umana consiste essenzialmente nei rapporti sociali della produzione e del lavoro, è evidente che la realizzazione di una personalità libera e armonica non è problema puramente individuale e privato, dipendente da un perfezionamento interiore, ma è un problema sociale, dipendente dalla trasformazione della struttura economica della società: il problema dell'uomo diventa problema della società. L'umanesimo si converte nella sociologia, cioè nello studio dell'organizzazione sociale umana nel suo sviluppo storico. L'alienazione spirituale e religiosa, descritta da Feuerbach, presuppone un'alienazione pratica, la quale non può essere spiegata se non mediante una dissociazione interna alla società. L'uomo oggettiva e separa da sé la propria "essenza", ne fa un essere "estraneo" che lo domina, una divinità ch'egli adora, perché, nella vita reale, l'uomo è separato dagli altri uomini e la società è divisa in classi. Questa divisione della società in classi, che è caratteristica di tutte le organizzazioni sociali umane dopo la dissoluzione della "comunità primitiva", ha raggiunto secondo M. il culmine nella moderna società capitalistica, dove i mezzi di produzione appaiono completamente avulsi dagli individui e costituenti un mondo a sé, "estraneo" e contrapposto agli uomini che lavorano: il mondo della proprietà privata. Questa concezione materialistica della storia, già enucleata nei suoi lineamenti fondamentali in Die deutsche Ideologie, è ulteriormente sviluppata, specie per quanto riguarda la teoria economica, in uno scritto del 1847 composto in francese, Misère de la philosophie, in polemica diretta con la La philosophie de la misère di Proudhon. A compimento di questo primo periodo sopravviene, in occasione dei moti rivoluzionarî del 1848 in Francia e in Germania, la pubblicazione del Manifest der kommunistischen Partei; dopodiché, costretto, dopo un breve soggiorno a Parigi e a Colonia, a emigrare nuovamente, M. si stabilisce con la famiglia a Londra, ove rimarrà fino alla morte. Con l'esilio londinese si apre il secondo e più importante periodo nello sviluppo del pensiero di Marx. Comincia infatti in quest'epoca lo studio sistematico e l'approfondimento dell'economia politica classica inglese e, in particolare, dell'opera di Smith e Ricardo, cui la sua attenzione s'era già volta, seppure in forme episodiche, a partire dal 1844-45. Al centro di questa seconda e più matura fase del suo pensiero è l'acquisizione della teoria del valore-lavoro, già in parte elaborata da Smith e da Ricardo, secondo la quale il "valore" delle merci è dato dal tempo di lavoro socialmente necessario speso nella produzione di esse. Alla luce di questa teoria, M. intraprende l'analisi del rapporto fondamentale nella società capitalistica moderna: il rapporto tra capitale e forza-lavoro. Il capitale, cioè la proprietà privata dei moderni mezzi di produzione, è appropriazione di lavoro umano non pagato. Questa appropriazione è spiegata col fatto che, mentre il capitalista compra la forza-lavoro del salariato, pagandola, come si paga ogni altra merce, in base alla quantità di lavoro che si richiede per produrla, cioè in base a quanto occorre per il sostentamento dell'operaio e della sua famiglia, la forza-lavoro dal canto suo produce più valore di quanto essa non costi. La differenza, il "plusvalore", che rimane nelle mani del datore di lavoro, è ciò che costituisce il capitale. Impiegando nuova forza-lavoro, questo capitale si accumula e cresce su sé stesso. Il fenomeno dell'accumulazione, unito alla concorrenza tra le imprese capitalistiche, determina una crescente concentrazione, cioè la formazione di imprese-gigante che assorbono ed eliminano dal mercato le piccole e medie imprese. Rientrano in questo contesto alcune delle formulazioni più caratteristiche dell'analisi economica marxiana. Il fenomeno della concentrazione determina infatti l'aumento della "composizione organica" del capitale, cioè l'aumento della quota del capitale investita in macchine, materie prime, attrezzature, ecc. (il "capitale costante"), rispetto al "capitale variabile" o fondo-salarî, ch'è la quota di capitale investita nell'acquisto di forza-lavoro. Ma, a sua volta, quest'aumento della "composizione organica" determina, almeno tendenzialmente, la caduta del "saggio di profitto", cioè la diminuzione del rapporto tra il plusvalore ricavato e la massa totale del capitale originariamente investito. L'analisi, nel complesso, tende a sottolineare come, simultaneamente allo sviluppo capitalistico, si sviluppino anche fenomeni di attrito e di contraddizione all'interno del meccanismo economico, così da determinare quel fenomeno delle crisi cicliche di sovrapproduzione, la cui causa è individuata da M., alternativamente, nella caduta del saggio di profitto, o nelle difficoltà di realizzo, o nella sproporzione tra produzione e consumo. I risultati di questi studî e ricerche intorno all'economia moderna, protrattisi per oltre un ventennio e parzialmente anticipati nel 1859 in Zur Kritik der politischen Ökonomie (oltre che nel Rohentwurf edito postumo a Mosca tra il 1939 e il 1941 col titolo di Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie), si trovano raccolti in Das Kapital (I libro 1867, II e III libro pubblicati postumi da Engels rispettivamente nel 1885 e nel 1894), nonché infine nelle Theorien über den Mehrwert (composte tra il 1861 e il 1863, ma edite da Kautsky, per la prima volta, in tre volumi tra il 1905 e il 1910). La lunga stasi nelle lotte sociali in Europa, sopravvenuta al fallimento della rivoluzione del 1848, consentì a M. di dedicare la parte maggiore della sua vita allo studio e alla ricerca scientifica più che all'attività politica rivoluzionaria. Tuttavia, all'inizio degli anni Sessanta, ai primi segni di ripresa di quelle lotte, forte anche del prestigio acquistato in campo scientifico, egli dette un contributo determinante, insieme a Engels e ad altri emigrati, a quell'opera di riunificazione e organizzazione delle fila del movimento operaio europeo che doveva approdare, nel 1864, alla fondazione dell'Internazionale dei lavoratori (che sarà poi nota come la Prima Internazionale). In qualità di membro del segretariato di questa organizzazione, redasse e pubblicò nel 1871 l'indirizzo The civil war in France nel corso del quale, analizzando la Comune di Parigi, mise a punto le sue tesi sull'estinzione dello stato nella società comunista, identificando negli istituti di democrazia diretta prodotti dalla Comune la forma politica entro la quale doveva esercitarsi la "dittatura del proletariato" nel periodo di transizione dal capitalismo al comunismo. Testimone negli ultimi anni della sua vita della nascita dei primi partiti socialdemocratici europei, partecipò, da lontano, alle lotte del partito tedesco, dettando nel 1875 la Kritik des Gothaer Programms in occasione dell'unificazione avvenuta tra il Partito operaio socialdemocratico (i cosiddetti eisenachiani), diretto da W. Liebknecht e A. Bebel, e l'Associazione generale operaia tedesca, diretta dai seguaci di Lassalle.