fotovoltaico, effetto

Fenomeno consistente nell’insorgere di una forza elettromotrice ai capi di particolari materiali o dispositivi illuminati.

Principi generali

L’effetto f. ha questo nome perché fu riconosciuto per la prima volta da A.-C. Becquerel nel 1839 in una cella voltaica; precisamente, egli scoprì che illuminando uno qualunque dei due elettrodi identici di un voltametro (costituito, per es., da due lamine di argento immerse in acido solforico diluito), tra gli elettrodi appariva una differenza di potenziale che cessava al cessare dell’illuminazione ma non scompariva se, permanendo l’illuminazione, tra gli elettrodi veniva inserito un conduttore: tale tensione derivava cioè da una forza elettromotrice. Nel 1876 un fenomeno del genere fu riscontrato nel selenio grigio e più tardi in altre sostanze solide.

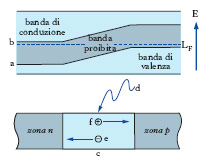

Tale fenomeno si considera tipico dei semiconduttori o meglio delle giunzioni semiconduttore-metallo o semiconduttore-semiconduttore. In condizioni normali, e in particolare in assenza di illuminazione, la diffusione dei portatori di carica (elettroni e lacune) attraverso una giunzione del genere avviene in modo che viene a crearsi una barriera di potenziale. Se la giunzione è illuminata, in essa si creano coppie elettrone-lacuna a spese dell’energia dei fotoni incidenti: la barriera di potenziale localizzata nella giunzione è tale da spingere le lacune verso la zona a potenziale minore, e gli elettroni in verso opposto. La fig. 1 rappresenta, in termini di bande di livelli energetici, la situazione che si determina in una giunzione c, tra un semiconduttore di tipo p e uno di tipo n (E indica l’energia, a la sommità della banda di valenza, interamente occupata, b il fondo della banda di conduzione, LF il livello di Fermi); il fotone incidente, d, crea una coppia lacuna-elettrone; la lacuna f viene spinta verso la zona p, a energia maggiore e quindi a potenziale minore, mentre l’elettrone, e, viene spinto verso la zona n: le coppie elettrone-lacuna vengono così separate dal campo elettrico della barriera. Se la giunzione non fa parte di un circuito chiuso, il meccanismo anzidetto prosegue finché si raggiunge una condizione di equilibrio, nella quale le cariche create dai fotoni e separate dalla barriera di potenziale alla giunzione finiscono con il dar luogo a un controcampo che impedisce ogni ulteriore separazione: la differenza di potenziale corrispondente a tale campo, la cui origine risale alla trasformazione dell’energia dei fotoni incidenti in energia di cariche elettriche, è la forza elettromotrice f. (dell’ordine di qualche decimo di volt). Se la giunzione fa parte di un circuito chiuso, tale forza elettromotrice determina nel circuito il passaggio di una corrente. L’effetto f. trova applicazione nella conversione diretta di energia luminosa (per es., solare) in energia elettrica (➔ cellula).

Impianti fotovoltaici

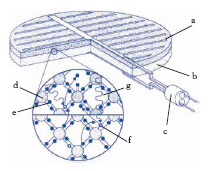

L’ impianto f. è un sistema per la produzione di energia elettrica basato sull’effetto fotovoltaico. La struttura di un impianto f. di caratteristiche industriali dipende dal tipo di applicazione e la principale distinzione viene fatta tra sistemi isolati e sistemi collegati alla rete di trasmissione dell’energia elettrica. Nel primo caso occorre sempre ricorrere a batterie di accumulatori per adattare la produzione nelle ore diurne, variabile con il grado di irraggiamento, con la richiesta dei carichi spesso concentrata nelle ore notturne. Le batterie di accumulatori non sono invece necessarie nei sistemi collegati alla rete di distribuzione in corrente alternata, dove è sempre presente l’invertitore per la conversione della corrente continua prodotta dalle cellule solari in corrente alternata. L’invertitore, che è costoso e abbassa il rendimento globale, non è invece sempre necessario negli impianti isolati, in quanto i carichi vengono spesso alimentati in corrente continua. Dopo il rapido sviluppo e il largo impiego nelle applicazioni spaziali, le celle f. (fig. 2) sono sempre più utilizzate come generatori di energia in luoghi isolati per alimentare stazioni di monitoraggio, ripetitori per telecomunicazioni, alimentatori di bordo, apparati di illuminazione ecc. Significative sono le iniziative per l’installazione, nei paesi in via di sviluppo, di impianti f. di piccola potenza per l’alimentazione di villaggi e gruppi di case. Per le applicazioni di grande potenza, gli impianti che sono stati realizzati in tutto il mondo devono considerarsi sperimentazioni avanzate, in conseguenza dell’elevato costo di produzione dell’energia rispetto alle fonti convenzionali. In alcuni paesi (Stati Uniti, Germania, Giappone e anche Italia) sono state comunque avviate, a partire dalla fine degli anni 1990, iniziative per sostenere, con interventi finanziari statali, la produzione di celle f. prima mediante programmi denominati tetti f., poi tramite incentivi agli utenti, costituiti dall’acquisto (da parte dei gestori della rete elettrica) dell’energia prodotta a prezzi nettamente superiori a quelli di mercato (il cosiddetto conto energia, avviato in Germania e poi in Italia). Dopo iniziali difficoltà e ritardi di attuazione, questi programmi hanno portato a un rapido aumento della potenza installata, che negli anni 2002-06 è cresciuta di quasi il 50% ogni anno. Alla fine del 2006 la potenza totale (di picco) installata nel mondo era pari a circa 5,9 GW, di cui circa 2,9 in Germania, 1,7 in Giappone e 0,6 negli USA. La potenza installata in Italia era di circa 50 MW. L’impianto di maggiori dimensioni, con potenza di picco di 20 MW opera a Beneixama, in Spagna, e altri sono in via di costruzione in varie parti del mondo. In Italia è stato realizzato nel 1995 dall’ENEL, in collaborazione con l’ENEA, un impianto della potenza di 3,3 MW a Serre (Salerno). L’energia f. forniva nel 2006 circa lo 0,08% dell’energia totale primaria.