condensatore

C. elettrico

Dispositivo costituito da due superfici elettricamente conduttrici (armature) separate da un dielettrico e disposte in modo che tra esse si abbia induzione elettrostatica completa: se si stabilisce tra le due armature una differenza di potenziale V, su di esse si distribuiscono cariche elettriche di segno opposto e di ugual valore, q. Il rapporto C=q/V si chiama capacità del c. e dipende dalla forma e dalla posizione relativa delle armature, nonché dalla natura del dielettrico fra esse interposto. Esistono diversi tipi di c.: il c. piano, costituito da due lamine piane e parallele, poste a distanza d piccola rispetto alle dimensioni lineari delle lamine stesse, e la cui capacità vale C=ε S/d, dove ε è la costante dielettrica assoluta del dielettrico e S è l’area delle superfici affacciate delle lamine; il c. sferico, costituito da due armature sferiche concentriche di raggi r e R, e la cui capacità vale =4 πε Rr/(R−r); il c. cilindrico, costituito da due armature cilindriche coassiali, di raggi R e r, in modo che (R−r) sia piccolo rispetto alla lunghezza l delle armature, e la cui capacità vale C=2 πε l/(ln R/r).

I parametri che caratterizzano un c. sono, oltre alla capacità, l’angolo di perdita del dielettrico e la tensione di lavoro, quest’ultima è la tensione massima che il c. può sopportare continuativamente. Si distinguono, in base alla variabilità o meno del valore della capacità, c. fissi e c. variabili.

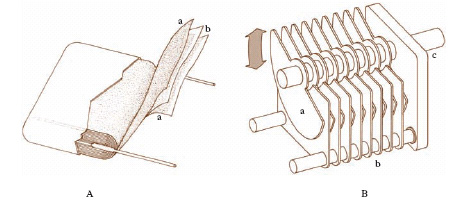

I c. fissi comprendono: a) c. a carta: costituiti da lamine di alluminio di spessore dell’ordine di 1/100 di mm, tra le quali si interpongono una o più strisce di carta cellulosa purissima (fig. A), talora impregnata di oli isolanti, circa dello stesso spessore, avvolte a forma di bobine piatte o cilindriche; hanno elevata capacità specifica (cioè alta capacità per unità di volume), moderato angolo di perdita, alta resistenza di isolamento; b) c. a mica: il dielettrico è mica e hanno basso angolo di perdita; c) c. ceramici: il dielettrico è a base titanato di bario, mescolato con solvente e legante; hanno piccolo angolo di perdita e sono molto usati in radiotecnica e nella tecnica elettronica; d) c. elettrolitici: costituiti da due elettrodi, di alluminio (o di tantalio), sulle cui superfici affacciate si deposita per elettrolisi di un adatto elettrolita uno strato di ossido che funge da dielettrico; lo spessore dell’ossido è piccolissimo (dell’ordine di pochi centesimi di micrometro), quindi la capacità specifica è molto elevata; adatti per tensioni non superiori a qualche centinaio di volt, hanno angolo di perdita piuttosto alto; sono generalmente polarizzati, ma devono essere caricati secondo un’unica polarità; e) c. molecolari: detti anche c. a doppio strato o supercondensatori, costituiti da due elettrodi di carbone porosi o ossidi metallici, ed elettrolita sia liquido (acido solforico) sia solido (polimerico); utilizzano l’elevata superficie microscopica dovuta alla particolare struttura degli elettrodi, consentendo valori di capacità di parecchie centinaia di F; l’energia immagazzinabile non è elevata poiché la tensione di lavoro è dell’ordine del volt.

Nei c. variabili, invece, una delle armature è costituita da un certo numero di lamine uguali, parallele ed equidistanti, rigidamente collegate ( rotore), che ruotano intorno a un asse e possono essere introdotte in un uguale sistema di lamine fisse ( statore) costituenti l’altra armatura (fig. B). Oltre all’angolo di perdita e alla tensione di lavoro, per un c. variabile hanno importanza la capacità massima C, e la capacità minima o capacità residua C0; C−C0 è la variazione di capacità, mentre al rapporto (C−C0)/C0 si dà il nome di rapporto di capacità.

C. ottico

Sistema rifrangente o riflettente atto a concentrare su un oggetto la luce di una sorgente; detto anche c. di luce. Particolarmente usato nei proiettori e nei microscopi. Nei primi è costituito in generale da uno specchio concavo nel cui fuoco è la sorgente (episcopi), oppure (diascopi) da due lenti piano-convesse di grande apertura a breve distanza l’una dall’altra, con le superfici convesse affacciate e collocate tra la sorgente e l’oggetto che si vuole illuminare. Il c. per microscopio è anch’esso un sistema convergente che raccoglie la luce riflessa da uno specchietto piano o convesso e la concentra sul preparato. Molto usato il c. di Abbe formato da tre lenti convergenti: una biconvessa, la seconda a menisco e la terza emisferica; l’illuminazione del preparato è talora regolata da un diaframma a iride.

C. di vapore

In termotecnica, scambiatore di calore nel quale ha luogo la condensazione di un vapore. In particolare il vapore può essere vapor d’acqua, umido, saturo o surriscaldato, proveniente da una macchina motrice (per es., la turbina di una centrale termoelettrica). In questo caso il c. di vapore acqueo ha anche la funzione di creare un ambiente chiuso, a pressione notevolmente inferiore a quella atmosferica cosicché la condensazione può avvenire a temperatura più bassa di quella corrispondente alla pressione atmosferica: ciò consente di aumentare il salto termico disponibile, con aumento del rendimento dell’impianto di cui il c. fa parte. L’uso del c. consente poi di rinviare in caldaia (a parte le inevitabili perdite) l’acqua evaporata, realizzando così un impianto a ciclo chiuso. Per condensare il vapore occorre sottrargli calore, al che provvede un fluido refrigerante, generalmente acqua. Il tipo di c. più usato è del tipo a fascio tubiero (➔ scambiatore), dove il vapore circola all’esterno del fascio che è percorso internamente da acqua fredda; la bassa pressione dentro l’apparecchio è mantenuta da eiettori a vapore o da pompe da vuoto che provvedono a estrarre l’aria. Come fluido refrigerante, in sostituzione dell’acqua, può essere usata aria, nel qual caso il c. è costituito da tubi alettati percorsi internamente dal vapore che condensa, mentre esternamente sono investiti da aria fatta circolare mediante ventilatori. Altro tipo di c. è il c. a miscela in cui vapore da condensare e acqua vengono mescolati intimamente (procedendo concordemente o in controcorrente) fino a ottenere la completa condensazione del vapore; il c. a miscela non ha molte applicazioni come c. di vapore acqueo perché non consente pressioni molto basse e neppure il rinvio dell’acqua in caldaia. I c. di vapore sono applicati generalmente alle motrici e alle turbine dalle centrali a vapore. Nelle macchine frigorifere sono usati c. allo scopo di condensare, a pressione costante, il fluido di lavoro; il fluido refrigerante è, generalmente, acqua circolante in appositi fasci tubieri, oppure aria che lambisce piastre fra loro serrate e munite di scanalature per la circolazione del fluido frigorifero.