clonazione

Biologia

Processo, naturale o artificiale, che porta all’ottenimento di cellule, individui o geni, tutti identici fra loro (cloni). Nel caso della riproduzione asessuale (agamica o vegetativa) degli organismi, gli individui multicellulari o unicellulari originatisi per moltiplicazione sono geneticamente uguali dato che il processo mitotico è di tipo conservativo. Cloni si ottengono dalla riproduzione per scissione di Protozoi, Protisti, Celenterati, Platelminti, Anellidi ecc. Anche con l’isolamento di cellule singole da tessuti vegetali coltivati in vitro si può ottenere lo sviluppo di altrettante piante identiche che costituiranno un clone.

C. di interi organismi

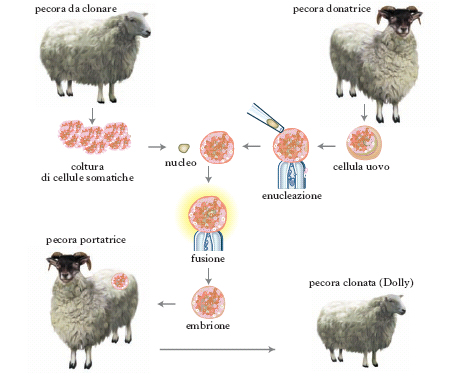

La c. si ottiene mediante divisione dell’embrione nelle prime fasi dello sviluppo oppure mediante riproduzione di un essere vivente partendo da una cellula somatica di un altro essere vivente, senza che vi sia fecondazione. Il primo tipo di c. si verifica in natura nel caso dei gemelli; nel 1993 R. Stillmann e J. Hall affermarono di aver ottenuto embrioni umani identici mediante il metodo della separazione in vitro di cellule embrionali. Esperimenti del secondo tipo di c. erano invece stati effettuati già negli anni 1970 da J. Gurdon nell’anuro africano Xenopus laevis: egli inserì per microiniezione nuclei di cellule intestinali di girino in uova nelle quali il nucleo era stato distrutto precedentemente con luce ultravioletta; molte uova non si svilupparono affatto ma un numero significativo di esse diede origine ad adulti normali. Nel 1981 M. Evans dimostrò che alcune linee cellulari coltivate in vitro di embrioni murini, dette cellule staminali embrionali, inoculate nella blastocisti di un topo, contribuivano alla formazione di tutti i tessuti del nuovo organismo. Solo molti anni dopo, l’utilizzazione delle cellule staminali embrionali sia murine per la formazione di topi transgenici (➔ knock out), sia umane per quella che viene comunemente chiamata c. terapeutica (➔ staminali, cellule), si è rivelata di notevole importanza. Nel 1997 il ricercatore britannico I. Wilmut annunciò di avere ottenuto in laboratorio una riproduzione di tipo vegetativo di una pecora, chiamata Dolly, senza l’apporto del patrimonio genetico dei due gameti maschile e femminile. Wilmut utilizzò il nucleo di una cellula somatica prelevata dal tessuto mammario di un animale adulto e lo inserì in una cellula uovo proveniente da una seconda pecora, dalla quale aveva in precedenza sottratto il nucleo (v. fig.). L’uovo così trattato fu impiantato nell’utero di una terza pecora, che partorì un animale con lo stesso patrimonio genetico della cellula somatica donatrice del nucleo. L’esperimento dimostrò che il processo differenziativo delle cellule non è irreversibile: anche il nucleo di una cellula somatica differenziata di mammifero ha ancora la capacità di generare un embrione completo. Nel caso descritto il nucleo, il citoplasma e l’utero dove è avvenuta la gestazione appartenevano a individui diversi, pertanto gli animali così ottenuti non si possono considerare veramente identici. Nel citoplasma dell’uovo sono presenti infatti i mitocondri, organelli che contengono informazioni genetiche importanti e che si trasmettono per via materna. Animali veramente identici dovrebbero dunque essere tutti femmine, provenienti dal tessuto somatico e dall’uovo dello stesso animale. Questa scoperta ha aperto tuttavia la strada alla c. animale, che è stata successivamente sperimentata con successo anche in altri laboratori. Nel 2018 un gruppo di scienziati cinesi ha prodotto due macachi geneticamente identici utilizzando la stessa tecnica che diede vita alla pecora Dolly, primo tentativo di c. di un primate terminato con successo.

In zootecnia la c. ha il fine di migliorare la qualità degli animali da allevamento, obiettivo che si persegue già da molto tempo mediante incroci selezionati, che però danno sempre un certo grado di variabilità nella progenie. Avere tuttavia animali da allevamento con identico patrimonio genetico, seppure con caratteristiche eccellenti, espone queste specie a rischi elevati dovuti all’assenza di variabilità genetica. La riproduzione sessuale esiste infatti in quasi tutti gli organismi viventi e si è affermata nel corso dell’evoluzione, rispetto a quella agamica, perché è quella che determina maggiore variabilità genetica e quindi maggiore possibilità di sopravvivenza per la specie quando sopravvengono cambiamenti ambientali. Per es., dato che, per mutazione, si generano sempre nuovi virus o parassiti, annullare la variabilità individuale per la resistenza ai parassiti in un gregge di pecore comporta il rischio della sua completa distruzione. Una possibile utile applicazione della c. è quella di produrre animali geneticamente identici per farne dei produttori di proteine umane (per es., il fattore IX per la coagulazione del sangue), così come le tecnologie di c. di geni in cellule batteriche hanno permesso a queste ultime di produrre sostanze utili dal punto di vista farmacologico. Animali clonati potrebbero produrre organi atti al trapianto ed è evidente che, in questi casi, aver eliminato la variabilità genetica individuale costituisce un grande vantaggio. Utili applicazioni potranno inoltre derivare dalla comprensione dei processi che fanno ritornare la cellula allo stadio indifferenziato e totipotente, per poi potersi reinserire nel processo di sviluppo. Questi cambiamenti, fino all’esperimento di c. della pecora, non erano considerati possibili. Si è aperta invece così la possibilità di produrre cellule di specifici tessuti delle quali un individuo possa avere bisogno, per es. nel caso di malattie degenerative del sistema nervoso.

C. di geni

Uno degli scopi principali che la genetica molecolare umana si è posta a partire dalla fine degli anni 1980 è quello di identificare e clonare tutti i geni delle malattie ereditarie umane. Un primo traguardo è stato raggiunto con l’avvento della tecnologia del DNA ricombinante e l’uso di una strategia detta c. funzionale, che si basa sulla conoscenza della struttura biochimica della proteina interessata e sull’impiego di tale proteina come mezzo per isolare il gene corrispondente. I primi geni eucariotici clonati sono quelli che si esprimono a livelli molto alti in cellule e tessuti specializzati, per es. i geni che codificano l’α e β globina nei reticolociti dei Mammiferi. Tuttavia, dato che la maggior parte dei geni non è espressa a così alti livelli, si è dimostrata molto utile una serie di tecnologie molecolari che hanno portato a un tipo di c. di geni detta c. secondo posizione o clonaggio posizionale. Con questa tecnica è possibile localizzare e isolare un gene se si conosce la sua ubicazione sulla mappa del genoma e non è necessaria alcuna informazione circa il prodotto genico (➔ mappa).

Aspetti bioetici

Il problema di come usare le conoscenze scientifiche acquisite sulla c. relativamente alle applicazioni all’uomo pone quesiti etici e giuridici di grande rilevanza e di non facile soluzione, che devono essere affrontati con responsabilità dagli esperti dei vari settori scientifici e opportunamente regolamentati da leggi che prendano esclusivamente in considerazione l’interesse primario del miglioramento della salute dell’uomo stesso. A questo proposito, nel 1998 il comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha approvato un protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (1997), sancendo il divieto della c. degli esseri umani. Il protocollo è stato ratificato dall’Italia nel 2001.

La c. che abbia come oggetto la creazione di esseri umani è una forma di manipolazione genetica, che può avere diverse finalità: riproduttive (nei casi di sterilità di coppia); terapeutiche (replicare individui per farne riserve di organi e tessuti); migliorative della specie (replicare gli individui migliori e più sani); di selezione del sesso. Essa appare tuttavia moralmente e giuridicamente illecita, in quanto rappresenta una grave violazione dei diritti umani fondamentali, in particolare del principio di parità e di non discriminazione tra gli esseri umani, poiché permette una selezione eugenetica degli individui, offende la dignità, la libertà e l’identità personale e richiede una sperimentazione sull’uomo. Con la c., inoltre, si ha un sovvertimento dell’ordine biologico naturale, che invece di andare verso la diversità, conduce alla fissazione del genotipo. Le finalità sociali della c., pertanto, siano esse terapeutiche o riproduttive, non sono sufficienti per renderla una pratica lecita. In particolare, i tentativi di c. riproduttiva, volti a ottenere un essere umano sovvertendo l’ordine antropologico della procreazione, contrastano con la dignità dell’unione coniugale e della sessualità, anche nelle sue dimensioni relazionali e complementari. Il valore dell’identità individuale viene violato, infatti, non solo sul piano biologico e genetico, ma anche sul piano relazionale e familiare, come diritto a un padre e a una madre e a una procreazione naturale. Al contrario, si possono ritenere lecite: a) le tecniche biologiche che abbiano per obiettivo la c. non di un essere umano, ma di tessuti o di singoli organi, e che abbiano un’esplicita e congrua finalità terapeutica; b) le pratiche di c. animale e vegetale, purché perseguano esplicitamente un adeguato bene umano e ambientale, non implichino sofferenze ingiustificate e non proporzionate al bene da realizzare per gli animali oggetto di sperimentazione, e non comportino attentati o rischi per la biodiversità.

Informatica

Un sistema (hardware e/o software) è detto clone di un altro quando è basato su un altro sistema ed è pensato per essere compatibile con esso. La c. viene eseguita analizzando e sfruttando la documentazione del sistema ‘originale’ ed eseguendo la c. di porzioni più o meno estese dello stesso. Per estensione, con il termine c. si indica anche la contraffazione di supporti hardware strettamente personali quali carte di credito, smart card e SIM telefoniche.