tetto

Architettura e tecnica

Copertura di un fabbricato, costituita da superfici inclinate (falde o spioventi) appoggiate alle strutture portanti dell’edificio e disposte in modo da assicurare il deflusso delle acque pluviali verso i punti di raccolta della grondaia.

Cenni storici

Già durante il periodo arcaico dell’architettura classica greca e nelle costruzioni del primo millennio a.C. in Estremo Oriente, il t. di laterizi su armature lignee fu di uso corrente nelle coperture dei templi e di altri edifici importanti. Nel tempio greco la struttura del t. a due falde piane determinò la conformazione del timpano a frontone triangolare, che costituì il coronamento abituale delle facciate, continuatosi nell’arte romana e nelle altre forme di architettura di derivazione classica, mentre nell’arte estremorientale i t. a falde leggermente concave, formanti spigoli curvilinei e costituiti di tegole colorate, rappresentarono per lungo tempo la soluzione caratteristica delle coperture. Nei paesi del bacino del Mediterraneo la struttura del t. di tegole laterizie su armature lignee si continuò nel tempio etrusco e si perfezionò presso i Romani.

Nelle basiliche cristiane, e più tardi nelle chiese del periodo preromanico, il t. su capriate lignee visibili dall’interno rappresentò il sistema di copertura più largamente usato. L’uso di t. su armature lignee sovrapposte a organismi voltati, ma da essi indipendenti strutturalmente, divenne una delle caratteristiche delle grandi costruzioni medievali, e rispose a scopi diversi, permettendo nello stesso tempo di realizzare un’efficace protezione delle volte, di assicurare un facile deflusso delle acque pluviali, e di aumentare, grazie al peso verticale della copertura, la resistenza dell’intero organismo costruttivo alle azioni di spinta delle volte. In ossequio alle necessità pratiche del clima di certi paesi e alle esigenze estetiche dell’architettura medievale, i t. ebbero allora forti pendenze che fecero preferire l’uso, nella costruzione del manto, di lastre di ardesia o di metallo, in genere piombo, più facilmente applicabili alle armature di sostegno. Il t. divenne così un elemento saliente della composizione architettonica, e prese aspetti caratteristici, nei quali il valore formale prevale sulle esigenze funzionali, come nelle coperture a forma di cuspide piramidale o conica usate per torri e campanili, mentre la presenza di elementi ornamentali (pinnacoli, balaustre, comignoli, abbaini) arricchisce la superficie dei ripidi spioventi in uso nei paesi nordici.

Dal Rinascimento vennero apportate innovazioni sostanziali: le falde ebbero talora forma convessa in modo da prendere un aspetto cupoliforme, o un profilo spezzato, in modo da avere due pendenze, l’una vicina alla verticale, nella parte corrispondente alla facciata del fabbricato, l’altra di scarsa inclinazione, nella parte più interna. Tale conformazione, che si dice anche in italiano mansarda dal nome dell’architetto francese F. Mansard, permise una più facile utilizzazione del sottotetto, trasformato in attico abitabile grazie alla presenza di una serie di abbaini in facciata.

Parti del tetto

Geometricamente il t. è formato da una o più superfici molto spesso piane, dette falde o spioventi, di regola corrispondenti ai diversi lati della pianta del fabbricato sottostante, ma spesso anche richieste dalla particolare conformazione architettonica del t. stesso. Quando il t. è composto da più falde, queste possono essere disposte in modo da intersecarsi secondo spigoli sporgenti, o rientranti, ai quali si danno rispettivamente i nomi di linea di displuvio e di compluvio (le acque pluviali si allontanano dalla prima e confluiscono nella seconda). Nel t. a due spioventi simmetrici la linea di displuvio, detta di colmo, si presenta orizzontale. In ogni altro caso le linee di compluvio o di displuvio risultano variamente inclinate. Il manto di copertura del t. è costituito di elementi di varia materia: legno, pietra, laterizi, lastre metalliche o di altro materiale (eternit, ondulit ecc.), ciascuno dei quali è disposto in modo da appoggiarsi e sovrapporsi in parte a quello sottostante.

Il manto è poi sostenuto da strutture portanti che possono essere continue, come volte o solai inclinati, ma anche costituite da travicelli di legno, ferro o cemento armato, formanti un’orditura leggera, sulla quale sono disposti gli elementi del manto. L’orditura leggera (piccola orditura) è a sua volta sostenuta di regola da un’orditura pesante di maggiore importanza statica (grossa orditura), costituita da falsi puntoni o arcarecci, spesso disposti su capriate o incavallature opportunamente distribuite secondo le esigenze costruttive del t.; queste dipendono soprattutto dalla conformazione della copertura, dalla quale prendono il nome vari tipi di t.: t. a capanna si suole chiamare il t. a due falde simmetriche; t. a padiglione, quello composto da tante falde quanti sono i lati del perimetro dell’edificio. L’inclinazione delle falde è diversa, sia in relazione all’entità delle precipitazioni atmosferiche, sia in relazione al materiale di cui è costituito il manto e alle sue caratteristiche di impermeabilità all’acqua. Per quanto riguarda il primo dei fattori sopra menzionati, la pendenza adottata in Italia è del 25-30% sull’orizzontale, salvo nelle zone a forti precipitazioni nevose, dove si può giungere a pendenze del 60%.

Tecnica costruttiva

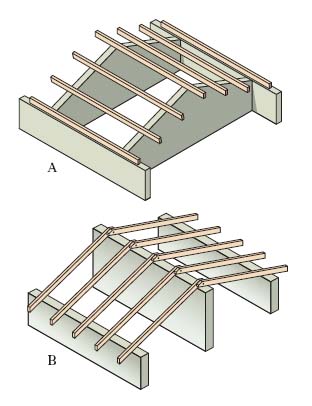

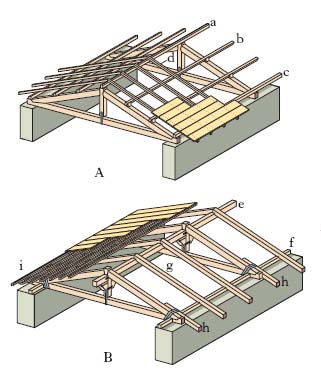

Tra le strutture portanti dei t., quella di cemento armato è oggi la più comunemente usata; quella di legno, di tipo tradizionale, è invece impiegata soltanto per piccoli edifici in muratura, mentre quella d’acciaio si usa soprattutto in edifici di tipo industriale o in edifici di altro tipo a struttura portante metallica. Per le varie parti strutturali dei t. continua a essere usata la nomenclatura tradizionale legata all’orditura lignea, anche se, almeno in parte, i vari elementi sono andati modificandosi in relazione ai diversi materiali usati. Così, si fa ancora la distinzione tra grossa orditura alla lombarda e quella alla piemontese, intendendosi nel primo caso l’insieme di travi, disposte orizzontalmente e parallele alle murature perimetrali del fabbricato, chiamate arcarecci o terzere o correnti (fig. 1A); nel secondo caso l’insieme delle travi inclinate disposte secondo le linee di massima pendenza delle falde e perpendicolari alle murature perimetrali del fabbricato, dette falsi puntoni (fig. 1B). I due tipi di grossa orditura sono legati al modo di disporre le murature portanti interne; nell’orditura alla lombarda infatti si presuppone la presenza di muri interni trasversali foggiati in alto a timpano sui quali si appoggiano gli arcarecci, mentre l’orditura alla piemontese presuppone la disposizione di un muro interno (di spina) parallelo ai muri perimetrali ma più alto di questi in modo da potervi appoggiare i falsi puntoni. Quando non si disponga di muri portanti interni, o questi siano in posizione non facilmente utilizzabile per l’appoggio della grossa orditura, allora si fa uso di capriate, che prendono il posto delle murature (fig. 2A, 2B). La piccola orditura è costituita da elementi strutturali di minor mole (murali, listelli, travicelli, correntini, nel caso di struttura lignea) che si appoggiano a quelli della grossa orditura a interasse molto minore e comunque tale da poter consentire un appoggio per gli elementi del manto (tegole o lastre).

Nei tetti di cemento armato gli arcarecci o falsi puntoni sono sostituiti dai travetti di solai misti; anche in questo caso tuttavia i travetti possono essere disposti sia parallelamente sia perpendicolarmente alle travi perimetrali del fabbricato, ripetendo le due tipiche orditure suddette. La differenza sostanziale consiste nella mancanza completa della piccola orditura, che in questo caso è costituita dalla struttura continua del solaio su cui si appoggia direttamente il manto di copertura. Nei t. d’acciaio gli elementi della grossa orditura sono, come disposizione, analoghi a quelli di legno; in questo caso tuttavia si ha una preferenza spiccata per l’orditura alla lombarda su capriate d’acciaio; la piccola orditura è spesso mancante nel caso che il manto sia eseguito con lamiere grecate autoportanti su luci fino a 2 m e oltre.

Zoologia

T. ottico Strato spesso di sostanza grigia situato nella parte dorsale del mesencefalo dei Vertebrati Amnioti, in cui le cellule nervose assumono una distribuzione stratificata. Negli Ittiopsidi e nei Sauropsidi, il t. ottico è rappresentato da due prominenze dorsali, i lobi ottici (o corpi bigemini). Nei Pesci, i lobi ottici racchiudono ciascuno una cavità ventricolare che rappresenta un diverticolo della cavità del mesencefalo, il mesocele. Nei Vertebrati superiori i lobi del t. sono strutture solide che riducono il mesocele a uno stretto canale, detto acquedotto di Silvio (Mammiferi e Uccelli), che attraversa tutto il mesencefalo e fa comunicare il III col IV ventricolo. Nei Serpenti, e nei Mammiferi specialmente, un’incisura trasversale divide il t. ottico mesencefalico in 4 prominenze, i corpi quadrigemini, di cui il paio anteriore, omologo ai corpi bigemini, contiene centri di correlazione visiva, quello posteriore centri di correlazione acustica. T. sinotico Lamina cartilaginea del neurocranio dei Vertebrati, che chiude superiormente e posteriormente la scatola cranica, collegando ventralmente le due capsule ottiche e, in alcune forme, estendendosi anche anteriormente dalle regioni interorbitale ed etmoidale. Nel cranio degli Anfibi Urodeli consiste in un tratto cartilagineo che separa le due ossa occipitali. Nei Rettili il t. sinotico è poco sviluppato e situato dorsalmente al forame occipitale; talora è provvisto di un processo ascendente. Analoga posizione ha nei Mammiferi, nei quali è molto sottile.