Sardegna

Sardegna Regione dell’Italia insulare (24.100 km2 con 1.611.621 ab. nel 2020, ripartiti in 377 Comuni; densità 67 ab./km2), costituita dall’isola omonima (23.833 km2; la seconda, per superficie, del Mediterraneo) e da diverse isole minori, le più notevoli delle quali fronteggiano le coste nord-orientali (Arcipelago della Maddalena, Tavolara), nord-occidentali (Asinara) e sud-occidentali (Sant’Antioco, San Pietro). È situata al centro del bacino occidentale del Mediterraneo, a uguale distanza (350-360 km) dalla costa ligure, dal Mezzogiorno francese, dalle Baleari. Il capoluogo di regione è Cagliari.

Caratteristiche fisiche

La Sardegna, insieme con la Corsica, costituisce un frammento di crosta continentale che ha vissuto un’intensa storia geologica durante i cicli orogenici del Paleozoico, rimanendo poi ai margini dell’orogenesi alpina. I caratteri morfologici della S. rispecchiano la sua lunghissima storia geologica; le strutture predominanti del rilievo sono infatti rappresentate da altipiani e tavolati, costituiti da tratti delle superfici di spianamento e dalle coperture sedimentarie e vulcaniche che le hanno ricoperte. Nel complesso l’altezza media sul livello del mare è modesta (m 334), così come quella della sua cima più alta (Punta La Marmora, sul Gennargentu, m 1834); ugualmente limitata è la superficie statisticamente definita come montagna (18%) rispetto alla collina (68%). Ciò nonostante, la S. ha un carattere prevalentemente montuoso, non tanto dal punto di vista altimetrico quanto dal punto di vista morfologico e pedologico, cioè per l’asperità, le pendenze e la limitata fertilità dei suoli. Il rilievo è costituito da una serie di massicci montuosi più o meno isolati, concentrati soprattutto nella parte orientale, dove si trovano il Monte Limbara (m 1359), a N, e i Monti del Gennargentu. Nella parte occidentale i rilievi principali sono rappresentati, a S, dai monti dell’Iglesiente (Linas, m 1236) e del Sulcis (Monte is Caravius, m 1116), ma anche da diversi altipiani.

Tra le pianure, la più importante è il Campidano, che si estende per circa 2350 km2, con una lunghezza di circa 110 km tra il Golfo di Oristano e quello di Cagliari. Altre pianure di minore estensione, i cosiddetti campi, si trovano sparse nell’interno e altre sono state formate, lungo le coste, dai depositi alluvionali dei principali corsi d’acqua.

L’idrografia è caratterizzata da un regime torrentizio, come diretta conseguenza del regime irregolare delle piogge e della struttura per lo più impermeabile dei suoli. Il Tirso, il Coghinas, il Flumendosa, principali fiumi della S., così come molti altri corsi secondari, sboccano al mare in pianure alluvionali spesso orlate da estesi stagni costieri. Una quarantina di bacini artificiali è stata costruita sia per regolare le piene, sia per produrre energia elettrica, oltre che per approvvigionamento idrico dei centri abitati.

Il clima, definito mediterraneo insulare, mostra una stretta dipendenza dalle traiettorie dei cicloni che provengono da O e interessano la S. soprattutto nei mesi di novembre-dicembre e febbraio-marzo. La temperatura media annua ha in genere valori notevoli, compresi nella maggior parte dell’isola tra 15 e 17 °C e inferiori solo nelle parti più elevate dell’interno. Anche se la quantità media annua di precipitazioni non è trascurabile (circa 780 mm), è però irregolare la distribuzione stagionale e molto variabili sono i totali annui.

Dal punto di vista fitogeografico, l’isola presenta numerose specie endemiche e alcuni tipi mostrano un grado di specializzazione dovuto all’isolamento; in generale, la vegetazione ha prevalente carattere mediterraneo (macchia mediterranea, boschi di leccio e di sughera, castagneti). I boschi si trovano solo nelle zone montane, nel Gennargentu e in altre parti dell’isola, localizzati in genere nelle aree ben riparate e umide.

Anche per ciò che riguarda la fauna, la S. presenta specie sicuramente esclusive dell’isola. Da ricordare il muflone (Ovis musimon), specie di pecora selvatica che non si trova nel resto dell’Europa; tra gli Uccelli la pernice petrosa; alcuni Rettili, Anfibi e diversi Artropodi, specialmente Insetti e Crostacei. D’altro canto mancano alcune specie che nella penisola italiana sono diffuse o almeno presenti: tra i Mammiferi, il tasso, il lupo, la talpa, l’orso; tra gli Uccelli, il comunissimo passero italico, sostituito da Passer hispaniolensis; tra i Rettili, la vipera.

Popolazione

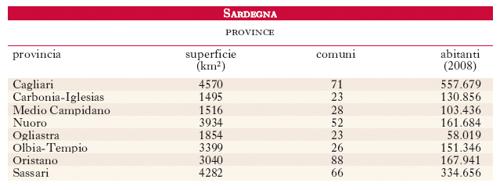

Regione (tab.) storicamente poco popolata (superava di poco i 600.000 ab. nel 1861 e raggiunse il milione solo nel 1936), la S. attraversò la fase di più intensa crescita demografica a partire dagli anni 1920, con un tasso superiore all’1% annuo nel periodo interbellico. Ha attraversato la fase culminante della transizione demografica nel secondo dopoguerra, con molto ritardo rispetto alla media italiana; successivamente ha conservato a lungo tassi di natalità superiori, anche di molto, alla media nazionale, finché negli anni 1990 il divario si è attenuato notevolmente (10,6‰ per la S. e 9,8‰ per il resto d’Italia). Con l’inizio del 21° sec. si è invertita la tendenza e il tasso di natalità della S. è sceso sotto a quello nazionale (8‰ contro il 9,5‰ negli anni 2005-08).

Il processo di modernizzazione, con il complesso di trasformazioni sociali, culturali ed economiche che l’accompagna, è stato nell’isola profondo e accelerato, contribuendo a modificare sensibilmente il quadro dell’insediamento umano. I fattori essenziali di tali trasformazioni sono stati: l’esodo rurale, che si è orientato verso le principali città; l’industrializzazione, che si è concentrata nelle zone litoranee; lo sviluppo del turismo, che ha privilegiato ugualmente le aree costiere.

La geografia umana della S. si è modificata non solo per la contrazione della natalità, ma anche per l’intensa emigrazione che ha interessato l’isola dalla fine degli anni 1950. Dapprima sono state le regioni minerarie del Sulcis-Iglesiente ad alimentare, per la crisi delle attività estrattive, cospicue correnti migratorie; sono state poi interessate le aree agricole, per la crisi delle attività rurali conseguenti all’apertura dei mercati, e infine, dopo la metà degli anni 1960, le aree pastorali della S. centrale. Successivamente, i flussi migratori si sono sensibilmente attenuati e a partire dagli anni 1990 il saldo migratorio è divenuto positivo (+3,8 nel 2008), risultato che tuttavia dipende principalmente dall’apporto delle province di Olbia-Tempio e Sassari per lo sviluppo indotto dalle attività del turismo.

Notevolmente diversificata è la distribuzione territoriale della popolazione, in progressivo incremento nei comuni costieri (oltre il 50% degli abitanti della regione). La mobilità interna delle residenze interessa le principali città e le relative corone urbane; il potenziamento, pur modesto, dei trasporti regionali ha ampliato i bacini del pendolarismo intorno ai principali poli occupazionali (Cagliari, Olbia e Sassari). Una maggiore offerta di servizi ha favorito un miglioramento anche delle condizioni di vita delle aree interne, potenziando alcuni centri, fra cui Ozieri, Macomer, Tortolì, Isili.

Condizioni economiche

L’economia dell’isola si fonda prevalentemente sul settore terziario (72,8% degli occupati nel 2008), nel cui ambito un posto di primaria importanza spetta alle attività connesse al turismo, che ha registrato una fortissima crescita a partire dagli anni 1960 e nel giro di pochi decenni, pur senza trascurare i costi culturali e ambientali che ha comportato, ha contribuito a modificare radicalmente l’immagine della S. all’esterno: da luogo di esilio a ‘paradiso delle vacanze’. Il movimento turistico ha superato gli 11 milioni di presenze (2007), con una netta prevalenza della provincia di Olbia-Tempio (40,5%), seguita da quella di Cagliari (23,9%), e di Sassari (13,7%); i valori più bassi si registrano nelle province del Medio Campidano (1,1%) e di Carbonia-Iglesias (1,9%). Essendo il turismo quasi esclusivamente di tipo balneare, le attrezzature sono concentrate soprattutto nelle zone costiere, e in particolare presso Cagliari (Golfo degli Angeli), Alghero (Riviera del Corallo) e in Gallura.

Il comparto primario (6,2% degli occupati) ha nella pastorizia il settore di traino: la zootecnia raggiunge infatti quasi la metà della produzione vendibile agricola (46% del totale). Tuttavia quella che è stata chiamata la monocoltura della pecora è un fenomeno recente: dopo l’enorme sviluppo alla fine dell’Ottocento, anche nel 20° sec., in conseguenza dell’esodo rurale e delle politiche agricole, si sono create le condizioni favorevoli a un incremento della pastorizia. Il patrimonio ovino (oltre 3,5 milioni di capi nel 2008, il 43,5% delle greggi italiane) ha fatto registrare non solo una forte crescita quantitativa ma anche una notevole diffusione territoriale, con aumento soprattutto nelle zone di pianura, abbandonate dai contadini ma praticate, da secoli, dai pastori transumanti della montagna.

Il comparto industriale (21% degli occupati) è caratterizzato da una forte concentrazione territoriale dell’industria su alcuni poli in cui ha assunto particolare importanza il capitale pubblico: gli impianti petrolchimici di Porto Torres, il polo della metallurgia del piombo, zinco e alluminio di Portovesme, il polo delle fibre chimiche di Ottana, il polo di raffinazione del petrolio e petrolchimico di Cagliari, cui vanno aggiunti il polo delle fibre chimiche di Villacidro, la cartiera di Arbatax e pochi altri. Questa politica dei ‘poli di sviluppo’ entrò in crisi negli anni 1980, quando le grandi industrie a partecipazione statale avviarono processi di ristrutturazione e razionalizzazione con forti riduzioni della manodopera. Sono risultati più competitivi il comparto energetico, quello della lavorazione dell’alluminio, alcuni comparti specializzati dell’industria alimentare (caseario) e l’industria del sughero, quest’ultima organizzata in un sistema di riconversione produttiva di carattere distrettuale e interessata da forti incrementi della domanda estera.

Il sistema industriale sardo presenta dunque una struttura fortemente dicotomica: da un lato, la grande industria di base (petrolchimica, delle fibre, metallurgica), dall’altro, una miriade di piccole imprese con mercato prevalentemente locale, mentre è particolarmente debole la presenza delle unità locali di media dimensione. La situazione occupazionale, pur con qualche dato positivo come l’incremento, dalla fine degli anni 1990, del lavoro femminile, rimane difficile, come testimonia il tasso di disoccupazione (12,2% nel 2008), che pone la regione al terz’ultimo posto, prima di Sicilia e Campania, nella classifica nazionale.

La rete stradale sarda, sviluppatasi in modo disomogeneo e in rispondenza a esigenze settoriali, si presenta nel suo complesso inadeguata alle esigenze di un territorio che al suo interno è caratterizzato da un popolamento rado e disperso. Anche la rete ferroviaria (429 km a scartamento ordinario e 608 km a scartamento ridotto) si mostra insufficiente rispetto alle esigenze del territorio. Di grande rilievo il traffico passeggeri, sia marittimo (porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari), sia aereo (aeroporti di Cagliari e di Olbia), concentrato prevalentemente nei mesi estivi. Notevole anche il traffico merci, legato soprattutto alle attività petrolchimiche localizzate a Cagliari e a Porto Torres.

Preistoria e storia

Preistoria. Nella prima metà del 4° millennio a.C. i villaggi e le necropoli documentano un’economia agricolo-pastorale, mentre si diffondono le tombe di tipo domus de ianas e i luoghi di culto; tra i motivi figurativi, incisi o dipinti, dominano protomi taurine, corna, occhi, stelle, dischi e simboli spirali. Nella prima metà del 3° millennio si diffondono varie facies eneolitiche (Monte Claro), con la comparsa di grandi abitati nel Campidano. Con la fine dell’antica età del Bronzo ha inizio la costruzione dei primi nuraghi, la cui struttura evolve nei nuraghi classici a thòlos, e poi a torre singola troncoconica, cui si aggiungono cortili e torri secondarie. Si diffondono le cosiddette tombe dei giganti (Su Crastu Covocadu, San Cosimo di Gonnosfanadiga, Li Lolghi) e in seguito si sviluppano nuraghi dalle strutture più complesse; si diffondono costruzioni erette intorno a pozzi e fonti sacre, venerate nell’isola, dove venivano deposte statuette ex voto in bronzo. La civiltà nuragica raggiunse il suo acme tra il 9°-8° sec. a.C. e la fine del 6° sec. a.C., in concomitanza con l’arrivo dei Fenici.

La civiltà nuragica è attribuita ai Sardi che nella tradizione erudita antica erano assimilati agli Iberi, popolazione con cui si tende a intravvedere qualche rapporto attraverso i relitti linguistici sopravvissuti nella toponomastica e per affinità riscontrabili nella documentazione archeologica. Alcuni autori moderni ritenevano i Sardi di origine orientale; altri li identificavano con gli Sherdana, che alla fine del 13° sec. a.C., con altre popolazioni dell’Egeo, effettuarono scorrerie in Egitto.

Storia. Insediamenti fenici sono Sulci, Portoscuso, Monte Sirai, Flumendosa, Cuccureddus di Villasimius, Bithia, Bosa. La transizione dall’egemonia commerciale fenicia a quella punica comportò lo sviluppo di nuovi poli alternativi (Karalis, Tharros, Olbia). Dagli scavi provengono reperti di grande importanza (santuario di Antas-Fluminimaggiore). Nel 241 a.C. la S. passò ai Romani. La conquista romana non pose fine all’influenza cartaginese; la romanizzazione può dirsi attuata soltanto in età augustea e giulio-claudia, come mostra la tarda diffusione di ville e terme, tipici dell’edilizia romana. Il cristianesimo, come già la romanità, vi penetrò gradualmente.

Nel 455 l’isola fu occupata dai Vandali, che la tennero per circa 80 anni. Nel 534 fu presa dai Bizantini e, nell’abbandono in cui essi la lasciarono, la Chiesa di Roma fece il primo tentativo di riordinamento religioso e civile. Dal 711, per tre secoli, le coste dell’isola subirono depredazioni e stragi da parte dei Mori dell’Africa, delle Baleari e poi della Sicilia. Le necessità della difesa portarono alla creazione di un unico capo militare e civile dell’isola e alla divisione dopo il 1000 del territorio nelle quattro regioni geografiche dei giudicati, Cagliari, Arborea, Logudoro, Gallura. Nell’11° e 12° sec. la S. fu sotto l’influenza dei Pisani, con i quali si posero in concorrenza i Genovesi: i singoli giudicati passarono più volte dal dominio indiretto di Pisa all’egemonia della Santa Sede o di Genova. In seguito alla battaglia di Tavolara (1283), cui l’anno dopo seguì la disfatta della Meloria, i Pisani dovettero accettare una dura pace (1288) con cui cedevano Cagliari e l’intero golfo, il borgo di S. Igia, parecchi castelli dell’Arborea, e furono esclusi dal giudicato di Logudoro; i Genovesi ottennero poi per dedizione Sassari (1294).

Una nuova fase si aprì con l’investitura dell’isola data da Bonifacio VIII, e poi da Clemente V, a Giacomo II d’Aragona. Gli Aragonesi, insediatisi in S. dal 1326, privarono le città della loro autonomia e iniziarono una politica di infeudamento di elementi catalani e aragonesi, anche per meglio fronteggiare le sollevazioni popolari e le guerre con i Doria sconfitti e cacciati dalla S. nel 1348. Pietro IV d’Aragona, provvedendo al riordinamento amministrativo dell’isola, e aprendo il primo Parlamento (1355), sperò di pacificarla, ma appena si allontanò dalla S. si ebbe un’insurrezione generale antiaragonese e iniziò una guerra che durò per un cinquantennio. Dopo varie vicende, nelle quali particolarmente tenace fu la resistenza dei giudici d’Arborea Mariano, Ugone e poi Eleonora – che promulgò nel 1395 la carta de logu (➔) –, nel 1421 Alfonso I d’Aragona riunì, dopo più di un secolo dall’investitura, tutta la S. sotto il proprio dominio, imponendovi un viceré. La lunga guerra per il dominio dell’isola favorì il rafforzarsi dell’aristocrazia di origine catalana e aragonese, che aspirò al monopolio delle cariche pubbliche, escludendone i Sardi. Ferdinando il Cattolico unificò la legislazione; i parlamenti furono riuniti raramente, ma la S. fu rappresentata nel Sacro supremo consiglio d’Aragona. Sotto Filippo II furono emanati provvedimenti per la protezione dell’economia e fondate le università degli studi di Cagliari e Sassari.

Apertasi la guerra di successione spagnola, dei due partiti in cui si era divisa la nobiltà prevalse quello filoaustriaco aiutato dalla Gran Bretagna; dopo il bombardamento inglese di Cagliari (1708) fu firmata la resa e il trattato di Utrecht (1713) assegnò la S. all’imperatore. I tentativi spagnoli di riconquistarla furono stroncati e con il trattato di Londra (1718) la S. passò a Vittorio Amedeo II di Savoia, che prese possesso dell’isola nel 1720. Sotto Carlo Emanuele III furono occupate la Maddalena, Caprera e le altre isole fra la S. e la Corsica. Dal 1759 al 1773, G.L. Bogino, incaricato di sovrintendere alle cose di S., promosse il rinnovamento dell’isola. Durante la Rivoluzione francese, i tentativi della flotta francese di occupare la S. (1792-93) fallirono anche per la resistenza locale organizzata dai rami del parlamento, gli Stamenti. Dopo che, a fronte della richiesta di riforme costituzionali, il sovrano sciolse l’assemblea, il contrasto fra Sardi e Piemontesi si acuì. Il moto politico antipiemontese si fuse con quello delle rivendicazioni economiche e sociali delle classi più disagiate. G.M. Angioj ne capeggiò le tendenze più avanzate. L’insurrezione, vittoriosa, dilagò nell’isola: nel 1795 fu organizzata una spedizione punitiva contro i grandi feudatari di Sassari; in seguito, temendo il prestigio di Angioj, il viceré e i maggiorenti di Cagliari lo costrinsero alla fuga. Nel 1802, 1812, 1816, 1821 si ripeterono i moti. Carlo Felice, viceré dell’isola fino al 1816, e poi Carlo Alberto attuarono una politica di riforme. Nel 1847, su richiesta degli stessi Stamenti, fu abolita l’autonomia amministrativa della S., che fu unita alle province continentali. La promulgazione dello statuto anche nel;l’isola (1848) suggellò tale cambiamento.

Tra il 1848 e il 1861 ebbero inizio le concessioni e le creazioni di società per lo sfruttamento minerario, cui fece seguito la costruzione delle linee ferroviarie, per opera della Reale compagnia delle ferrovie sarde (1862). La fine della Prima guerra mondiale, nella quale i Sardi si distinsero in particolare con la brigata Sassari, determinò l’inizio del nuovo fermento politico dell’isola, specialmente con la creazione, nel 1919, del Partito sardo d’azione che esprimeva le aspirazioni ‘sardiste’ di autonomia e decentramento. Dopo la Seconda guerra mondiale, un progetto di autonomia fu approvato dall’Assemblea costituente italiana (l. cost. 3/26 febbraio 1948); le prime elezioni regionali ebbero luogo l’anno successivo.

Lingua

Con la denominazione di sardo s’intende l’insieme dei dialetti della S., che in parte rientrano nel sistema dialettale italiano e in parte invece presentano caratteri peculiari tanto notevoli da rendere legittima la tesi di una lingua sarda individuata e autonoma all’interno delle lingue romanze. I dialetti più vicini alle parlate italiane, e soprattutto al corso oltramontano, sono il gallurese, nella zona NO dell’isola, e il sassarese, nella regione di Sassari; quelli più differenziati, il campidanese, nella parte meridionale della Sardegna, e soprattutto il logudorese, nella zona centrale, insieme alla varietà nuorese. Tra i dialetti sardi il logudorese dimostra, specialmente nel lessico e nella fonetica, una più spiccata conservatività. Non solo, infatti, conserva -s e -t finali, e mantiene distinti gli esiti di ë e ú da quelli di ä e ü del latino (per cui si ha pìlu e tèla, fùrka e sòle), di contro a tutto il restante mondo neolatino che li confonde in due soli esiti (it. pélo e téla, fórca e sóle); ma conserva inoltre il valore velare del latino c davanti alle vocali prepalatali i e e (kéntu «cento», kélu «cielo», kérka «cerca», dal lat. centum, caelum, circat), mentre tutte le parlate romanze presentano un processo di palatalizzazione o di assibilazione. Sui dialetti sardi, ma in misura minore sul logudorese, hanno agito, in età moderna, diversi influssi di lingue continentali: prima di dialetti italiani (per il predominio politico, economico e culturale delle repubbliche marinare di Genova e Pisa), poi, dal 14° sec. al 1713, del catalano e dello spagnolo (durante il periodo della dominazione aragonese e spagnola) e quindi ancora dell’italiano, con l’unione al Piemonte e all’Italia.

Mar di S. Parte del Mar Mediterraneo che si trova a O della Sardegna.