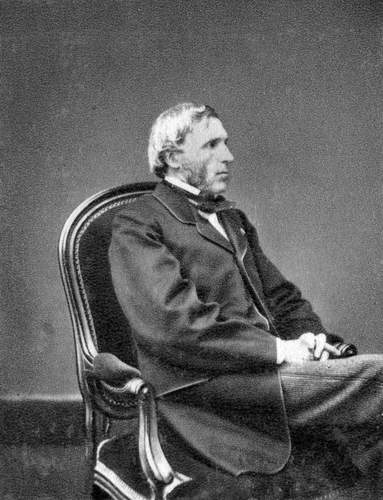

Gay-Lussac, Joseph-Louis

Chimico e fisico (Saint Léonard 1778 - Parigi 1850). Primogenito di un procuratore reale del suo paese natale, G.-L. ricevette la sua prima formazione scientifica in un modesto collegio parigino. Dotato di ingegno non comune, nel 1797 fu ammesso all'École polytechnique. Subito dopo la laurea all'École nationale des Ponts et Chaussées, divenne assistente di laboratorio del chimico C. L. Berthollet, che ne favorì gli studî e la carriera accademica. Adjoint (1802) e poi répétiteur di chimica all'École polytechnique, nel 1809 vi ottenne il titolo onorario di professore di chimica pratica e, dopo la morte di A. F. Fourcroy, quello di professore di chimica. Nel 1808, frattanto, costituitasi la Facoltà di scienze di Parigi, G.-L. vi ricoprì la cattedra di fisica, che lasciò nel 1832 optando per quella di chimica generale al Muséum National d'Histoire Naturelle. Nel 1806 divenne membro del prestigioso Institut de France. Eletto tre volte alla Camera dei deputati (1831, 1834, 1837), nel 1839 fu nominato pari del regno. G.-L. fu uno dei maggiori scienziati della prima metà dell'Ottocento e fra quelli che più contribuirono agli sviluppi della fisica e della chimica dei gas, settore quest'ultimo all'origine della "rivoluzione" lavoisieriana che alla fine del Settecento aveva dato luogo ad una nuova chimica. Egli, tuttavia, svolse numerose ricerche anche in altri e differenti campi: sul magnetismo terrestre; sulle proprietà chimiche e fisiche dell'atmosfera terrestre; sulle prime applicazioni chimiche della elettricità voltaica; sulle fermentazioni; sulla analisi inorganica e soprattutto su quella delle sostanze di origine animale e vegetale che rappresentavano l'oggetto particolare di una branca della chimica in via di costituzione, ovvero la chimica organica, alla quale G.-L. fornì importanti contributi già nella elaborazione delle sue prime ed originali teorie. Si interessò molto anche alle applicazioni industriali delle conoscenze scientifiche. Si deve a lui, ad esempio, il perfezionamento dell'impianto per la produzione dell'acido solforico detto delle "camere di piombo". Egli propose di aggiungervi un apparecchio (torre di G.-L.) che aveva il compito di assorbire e rimettere in ciclo gli ossidi di azoto che si ottenevano durante il processo, in quanto si era reso conto che la loro presenza migliorava l'efficienza della reazione. Nelle sue prime ricerche sui gas (1801-1802), contemporanee a quelle di Volta e di J. A. Charles, formulò la legge che regola la loro dilatazione termica a pressione costante. Egli determinò inoltre il coefficiente di dilatazione dei gas, che, nell'intervallo di temperatura fra 0 ºC e 100 ºC, trovò sempre uguale a 1/266,66. A partire dal 1805 G.-L., in collaborazione con A. von Humboldt, iniziò una serie di lavori per determinare la proporzione dell'ossigeno nell'aria, utilizzando l'eudiometro di Volta, strumento che richiedeva una preventiva conoscenza dei rapporti in volume mediante i quali l'idrogeno e l'ossigeno reagiscono tra loro per formare l'acqua. G.-L. e von Humboldt trovarono che 100 parti in volume di ossigeno si combinano sempre con 200 parti in volume d'idrogeno. Questi lavori costituirono la premessa di quelli successivi sulla combinazione chimica dei gas. In seguito G.-L. cercò di verificare se esistesse una qualche relazione generale fra i calori specifici e le densità dei gas studiandone per primo l'espansione libera. Tramite operazioni di raffreddamento e riscaldamento dei gas a volume costante, giunse alla conclusione che la variazione di temperatura era direttamente proporzionale a quella della pressione. Alla fine del 1809 discusse una importante memoria, pubblicata poi nel Journal de Physique, nella quale riprendendo i risultati delle sue ricerche del 1805 sulla combinazione dell'idrogeno e dell'ossigeno, ed estendendole ad altri gas, formulò la celebre legge di G.-L. dei volumi e delle combinazioni semplici, secondo la quale i gas si combinano tra loro secondo rapporti volumetrici semplici, così come stanno in rapporti semplici coi reagenti anche i volumi dei prodotti della reazione, se pure essi sono allo stato gassoso. Questa legge, insieme a quelle stechiometriche scoperte fra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, non solo contribuirà in maniera rilevante alla ulteriore conoscenza del comportamento chimico delle sostanze, ma sarà utilizzata, in partic. da A. Avogadro, per la conferma e lo sviluppo della teoria atomica e molecolare della materia. A partire dallo stesso 1808 G.-L., insieme a L.-J. Thenard, intraprese numerosi lavori sul comportamento elettrochimico e sulle proprietà di alcuni sali dei metalli alcalini, del cloro e dello iodio. Quelli concernenti i due alogeni, in particolare, condussero G.-L. a mettere in dubbio la teoria ossigenica della acidità di A. L. Lavoisier in quanto dimostrò che il "radicale muriatico" (cioè il cloro) presente nell'acido muriatico non contiene ossigeno. Contemporaneamente a H. Davy e a L. J. Thenard, isolò (1808) un nuovo elemento, il boro, mediante l'azione del potassio sull'acido borico fuso. Realizzò considerevoli progressi nel campo dell'analisi delle sostanze organiche inventando un nuovo apparecchio per la loro analisi elementare e utilizzando nuovi metodi di combustione mediante forti agenti ossidanti. I suoi studî sull'acido prussico (acido cianidrico) ne misero in luce la particolare composizione; esso, infatti, risultò costituito da idrogeno e da cianogeno, che pur avendo lo stesso comportamento chimico degli alogeni, tuttavia non era un corpo semplice ma composto da carbonio e azoto. Era la prima volta che veniva individuato un "radicale composto" (1815); ciò aprì la strada alla ricerca di altri gruppi che, benché composti, possedessero un comportamento chimico simile ai corpi semplici. Essi furono trovati effettivamente in molte sostanze organiche e costituirono il fondamento della teoria dei radicali, elaborata per la chimica organica a partire dagli anni Trenta del secolo scorso. La scoperta della composizione dell'acido prussico costituì, inoltre, una ulteriore conferma alla teoria idrogenica degli acidi, precedentemente avanzata da G.-L. che propose di adottare il prefisso "idro-" per tutti quegli acidi nella composizione dei quali era assente l'ossigeno.