audiometria

Misurazione della funzione uditiva, eseguita stimolando l’orecchio con suoni di caratteristiche note (a. tonale). Attraverso perfezionati apparati di riproduzione (tarati in decibel) si può stimolare l’udito anche tramite parole foneticamente bilanciate espresse dal parlatore, valutandone l’intellegibilità percentuale in funzione dell’intensità sonora (a. vocale). Con l’a. tonale si determina l’ampiezza del campo uditivo, attraverso l’individuazione della soglia di udibilità e della soglia di dolore, ma il metodo permette anche una vera e propria analisi della funzione uditiva, perché consente la dimostrazione di eventuali fenomeni patologici di distorsione (come, per es., la diplacusia) e la localizzazione dell’esatta sede della lesione (➔ sordità). L’a. vocale ha una portata pratica notevole, in quanto permette di valutare la capacità del malato di percepire la parola, con ciò consentendo una valutazione globale della funzione uditiva in rapporto all’insieme dei vari deficit elementari.

Accanto a questa a. di più tradizionale utilizzo e che prevede costantemente la collaborazione fra medico e paziente, sono sorte molteplici metodiche che non prevedono tale collaborazione e che, nel loro insieme, costituiscono quella che oggi si definisce a. obiettiva. Fra queste figurano l’impedenzometria, l’ECoG (elettrococleografia), l’ERA (Evoked Response Audiometry), il metodo Brainstem.

L’ impedenzometria, sulla base di una complessa serie di valutazioni (determinazione dei valori pressori dell’orecchio medio, timpanogramma ecc.), fornisce validi elementi orientativi sulla localizzazione topografica e l’entità della lesione che ha causato l’ipoacusia. Informazioni sull’orecchio interno sono fornite, tra l’altro, dai caratteri del riflesso stapediale della stimolazione.

L’ ECoG consiste nella registrazione dei potenziali d’azione e di sommazione a livello del nervo cocleare (elettrodo posto per via transtimpanica sul promontorio). Mira a valutare l’attività del recettore periferico, consentendo di stabilire una soglia uditiva del nervo.

L’ ERA si fonda sul presupposto che una qualsiasi stimolazione acustica induce precise modificazioni del tracciato elettroencefalografico con la comparsa di onde ampie e lente (potenziale evocato). L’uso degli elaboratori elettronici ha reso possibile l’elaborazione statistica delle risposte corticali e quindi di porre in evidenza le onde che costituiscono il complesso polifasico del potenziale evocato.

Il metodo Brainstem è una tecnica altamente sofisticata consistente nel rilievo (con elettrodi posti sulla cute) delle differenze di potenziale nel tronco encefalico e più precisamente nel mesencefalo, nelle quali è possibile evidenziare i contributi dovuti alla stimolazione di varie strutture. Modernissime apparecchiature diagnostiche sono in grado di utilizzare contemporaneamente le informazioni fornite dall’ERA e dal metodo Brainstem (BSERA).

L’apparecchio elettroacustico usato per l’esame del campo acustico è l’ audiometro. Consiste di un generatore di segnali elettrici sinusoidali, di cui si può variare con esattezza la frequenza e l’ampiezza, che vengono poi trasformati in suoni puri, stimolatori dell’udito, mediante una cuffia telefonica ad auricolari eccitabili separatamente o mediante un piccolo trasduttore elettroacustico a fungo (esploratore) applicabile sia nel condotto uditivo esterno (per la trasmissione aerea), sia sulla mastoide (per la trasmissione ossea). L’audiometro è provvisto, per la regolazione dell’intensità dei suoni, di un attenuatore direttamente tarato in decibel; l’operatore determina, frequenza per frequenza, il livello, in decibel, corrispondente alla soglia di udibilità del soggetto in esame per varie condizioni (orecchio destro, sinistro; trasmissione aerea, ossea), e traccia poi l’audiogramma. Per eseguire prove particolari si ricorre a speciali dispositivi, i quali consentono di modulare i suoni puri con altri di frequenza nota.

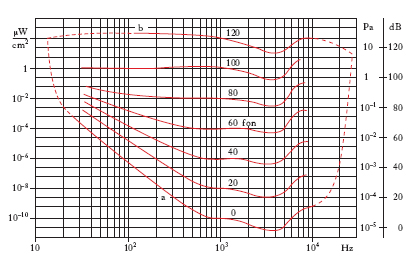

L’audiogramma è un fascio di grafici rappresentanti l’intensità energetica, in funzione della frequenza, di un’onda sonora piana per cui è costante il livello di sensazione sonora. Nell’ audiogramma normale (fig.), riferito cioè al cosiddetto udito normale, su un piano cartesiano logaritmico, che ha in ascissa le frequenze dei suoni in Hz, e in ordinata le intensità dell’onda sonora in μW/cm2, sono tracciate le curve i cui punti rappresentano suoni che producono sensazioni sonore equivalenti; alla scala delle intensità si uniscono spesso, per comodità, una scala di pressione sonora (nella fig. in pascal) e una scala di livello sonoro (nella fig. in decibel). La curva più prossima all’asse delle ascisse delimita la soglia di udibilità, quella più lontana la soglia di dolore, corrispondente all’intensità oltre la quale all’audizione si somma l’effetto dolorifico che di per sé stesso è intollerabile. L’intensità della sensazione corrispondente a ogni curva è misurata in fon, di 10 in 10 unità. La soglia di udibilità corrisponde a zero fon, quella di dolore a 120 fon. Il confronto tra l’audiogramma normale e quello individuale di un certo soggetto, rilevato mediante un audiometro, consente d’individuare e di precisare anomalie o deficit della funzione uditiva del soggetto in esame.