Umbria

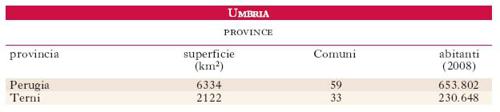

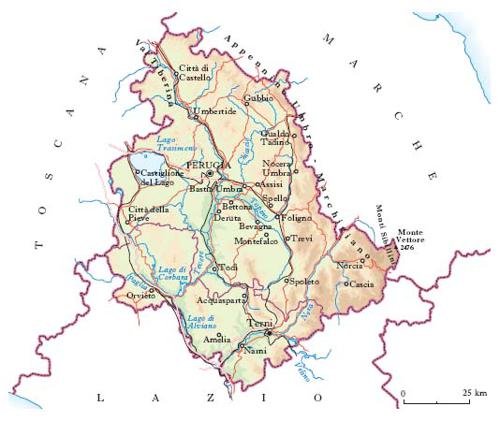

Umbria Regione dell’Italia centrale (8464 km2 con 870.165 ab. nel 2020, ripartiti in 92 Comuni; densità 103 ab./km2). Priva di sbocco al mare, confina a N con Toscana e Marche, ancora con le Marche a E, a S con il Lazio, a O con la Toscana. Il capoluogo di regione è Perugia.

Caratteristiche fisiche

Il territorio è prevalentemente montuoso (53%) e collinare (41%), mentre le aree pianeggianti sono per lo più rappresentate da fondi di bacini intermontani o di valli fluviali. L’assetto morfostrutturale della regione risulta dagli eventi tettonici essenzialmente succedutisi negli ultimi 15 milioni di anni. Le pieghe, dislocate da sovrascorrimenti e faglie, presentano nell’insieme una geometria arcuata e una convessità in direzione orientale. Si individuano sei dorsali subparallele, costituite principalmente da rocce calcaree; la più orientale, quella dei Monti Sibillini, raggiunge i 2476 m nel Monte Vettore (la cui cima è in territorio marchigiano). La struttura distensiva più rilevante è rappresentata dall’area un tempo occupata dal Bacino Tiberino (valle del Tevere-Valle Umbra). Bacini con genesi e caratteri analoghi possono considerarsi anche quelli di Gubbio, Gualdo Tadino e Tavernelle, con fondi colmati da depositi fluvio-lacustri. Depressioni tettoniche, modellate in un secondo tempo dall’erosione carsica, sono anche gli altipiani di Castelluccio di Norcia e di Colfiorito (1300 e 750 m s.l.m., rispettivamente). L’attività tettonica è ancora in atto, comprovata dai terremoti che colpiscono di frequente alcune parti della regione. Più morbida, in complesso, risulta la morfologia dell’U. centro-occidentale, dominata da colline marnose-arenacee o argillose, intaccate in alcune aree da fenomeni di erosione calanchiva. Nella sezione SO si riscontrano ripiani costituiti da tufi quaternari sovrastanti spesso argille plioceniche a continuazione dei paesaggi del Lazio settentrionale.

L’U. è quasi tutta compresa nell’alto e medio bacino del fiume Tevere, che la solca con direzione N-S per 210 km circa. I tributari di destra presentano regime torrentizio; gli affluenti che scendono dai monti calcarei della sezione orientale, quasi tutti convergenti nei due sistemi idrografici del Chiascio-Topino-Marroggia e del Nera-Velino, hanno portate più cospicue e relativamente costanti. In U., il più ampio lago dell’Italia centrale è il Trasimeno (125 km2). Assai meno esteso è il Lago di Piediluco (1,5 km2), da alcuni decenni trasformato in serbatoio di carico per il grandioso sistema idroelettrico concepito al servizio dell’area industriale di Terni.

Il clima si può definire sublitoraneo con tendenza continentale, per effetto della lontananza dal mare e della conformazione orografica della regione. Nel complesso, gli inverni sono umidi e non molto rigidi (4-6 °C a gennaio), le estati calde (21-24 °C a luglio) e piuttosto asciutte. Le precipitazioni sono più abbondanti sulle montagne del settore orientale (1000-1300 mm annui di pioggia); nel restante territorio i valori oscillano tra 800 e 1000 mm.

La copertura forestale, pur se ridotta e degradata per gli eccessivi diboscamenti e dissodamenti del passato, occupa circa 1/3 della superficie regionale. Si tratta generalmente di boschi misti, con prevalenza di essenze mesofile (cerro, rovere, farnia) a N e termofile (roverella, carpino, orniello) nella parte centrale e meridionale.

Popolazione

L’U. ha superato gli 800.000 ab. all’inizio degli anni 1950, dopo un lungo periodo di incremento (294.141 ab. nel 1656, 442.417 nel 1861, 657.952 nel 1921). È seguita quindi una crisi demografica (775.783 ab. nel 1971) dovuta al consistente movimento emigratorio, diretto in gran parte verso Roma. Nei due decenni successivi si è registrata un’inversione di tendenza (807.552 ab. nel 1981, 811.831 nel 1991, 840.482 ab. nel 2001); il recupero di popolazione trova spiegazione, più che nel saldo del movimento naturale (divenuto anch’esso negativo), nel rilevante fenomeno di rientro degli emigrati. La dinamica demografica è contrassegnata, comunque, da sensibili diversità a livello subregionale. Perdite cospicue hanno accusato la Valnerina, l’Orvietano, la media valle del Tevere, l’area trasimenica, e la densità di popolazione presenta anch’essa differenze sensibili a scala comunale. Di contro alle aree deboli, montuose e alto-collinari, sono venute a formarsi aree forti, disposte in fasce lungo le principali direttrici viarie (Valle Umbra-conca di Magione e valle del Tevere da Città di Castello a Perugia). Agli sviluppi topografici lungo questi assi (con gemmazioni, propaggini e saldature fra antichi centri) si è accompagnato l’abbandono delle case sparse, presenti, a partire dai secoli 15°-16°, nell’U. collinare e pianeggiante per la diffusione della conduzione mezzadrile e dell’appoderamento. Fenomeno rilevante è il recupero di vecchie case coloniche utilizzate come residenze secondarie. Nell’area montuosa l’insediamento è invece costituito da piccoli centri, non pochi dei quali ormai pressoché deserti o in via di spopolamento. Nell’insieme, la trama urbana ha rafforzato le proprie caratteristiche distintive, legate all’integrazione fra i due capoluoghi provinciali (Perugia e Terni), la rete costituita da un gran numero di città medie e piccole (Città di Castello, Foligno e Spoleto, fra le principali) e gli assi viari già ricordati. Non mancano trasferimenti di popolazione, che pure continua a lavorare in città, in alcuni comuni contermini ai centri maggiori i quali conservano elementi di ruralità, fenomeno noto come `rururbanizzazione’ (è il caso di Corciano, prossimo a Perugia).

Condizioni economiche

L’economia umbra ha subito negli ultimi 60 anni notevoli trasformazioni, evidenziate innanzitutto dalla ripartizione della popolazione attiva per settori di attività: al 1951 l’agricoltura, fino ad allora asse portante della struttura economica regionale, ne occupava il 56%, valore sceso ad appena il 3,5% nel 2008; nell’industria si è passati, per contro, dal 25% al 33,6%. È stato comunque il settore terziario ad assorbire la quota maggiore di unità lavorative (dal 19% al 62,9%). Nonostante le moderne forme di ristrutturazione (ricomposizione fondiaria, sviluppo dell’associazionismo e del cooperativismo, con conseguenti incrementi nella meccanizzazione e nella produttività), l’agricoltura è andata perdendo peso e la sua redditività permane bassa per una molteplicità di cause di ordine ambientale e strutturale: prevalenza di aree montuose, scarse possibilità di irrigazione, condizioni climatiche, frammentazione aziendale, presenza di ampie superfici a bosco o incolte. Dagli anni 1960 il settore è stato investito da un processo evolutivo segnato, oltre che dalla citata riduzione del numero degli addetti, da numerosi altri eventi: diminuzione del numero delle aziende; crollo dell’istituto mezzadrile; abbandono della coltura promiscua della vite e avanzata delle colture industriali (girasole, di cui l’U. è la prima regione produttrice, e tabacco), con conseguenti profondi mutamenti del paesaggio agrario; realizzazione di laghetti artificiali nelle aree collinari a scopo di irrigazione. Le più diffuse restano le colture cerealicole (frumento: 4,8 milioni di q nel 2008). Notevole importanza rivestono anche le colture legnose agrarie, principalmente rappresentate dalla vite e dall’olivo. La viticoltura (1.195.000 q di uva, per 843.000 hl di vino nel 2008) è il settore agricolo che più ha risentito del recente processo di ammodernamento: le tradizionali alberate (o `piantate’), con viti maritate a olmi o aceri, sono andate scomparendo mentre si affermavano, specie nelle fasce collinari, i vigneti specializzati. Undici aree viticole hanno ottenuto il riconoscimento della DOC e due di esse – Torgiano e Montefalco Sagrantino – possono fregiarsi anche della DOCG. L’olivo, con quasi 3 milioni di piante (677.000 q di olive raccolte, per 118.000 q di olio nel 2008), costituisce un elemento emblematico del paesaggio agrario e rurale umbro; per motivi climatici è tuttavia raro nell’U. settentrionale e pressoché inesistente nella fascia montana orientale. Non va sottovalutato, quale risorsa per l’economia di quest’ultima zona ma anche di altre aree collinari scarsamente fertili, il pregiato tartufo (Tuber melanosporum). Nel settore zootecnico, prevalgono l’allevamento suino (257.000 capi nel 2008) e ovino (171.000 capi) a quello bovino (63.000 capi). In espansione l’avicoltura. Nell’ultimo quarto del 20° sec. ha inoltre assunto rilevanza la troticoltura, con moderni impianti concentrati nel bacino del Nera.

Fino agli anni 1960, l’industria è stata caratterizzata da una struttura dualistica, con i poli di Terni (grandi unità produttive nei comparti siderurgico, petrolchimico e meccanico) e Perugia (piccole e medie imprese manifatturiere, a eccezione dei grandi stabilimenti operanti nei rami alimentare e tessile). Nel successivo decennio il settore ha fatto registrare un rilevante incremento per il fenomeno di industrializzazione diffusa, con la nascita di piccole e medie imprese, diversificate sotto l’aspetto produttivo, soprattutto nella parte settentrionale e centrale della regione. Nel Ternano, la crisi dell’industria pesante, che ha comportato ristrutturazioni e tagli occupazionali, ha portato a un’opera di riconversione industriale e al potenziamento delle attività del terziario avanzato. Di rilievo le attività artigianali, in primo luogo la lavorazione della ceramica, che trova i maggiori centri di produzione a Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto; sono da aggiungere le molte piccole imprese, spesso a conduzione familiare, impegnate nei comparti del ferro battuto, del legno e del mobilio. I livelli occupazionali e produttivi dell’industria edilizia hanno registrato, negli ultimi anni del 20° sec. e nei primi del 21°, una fase di positiva evoluzione grazie all’intensificarsi dei lavori di ricostruzione dopo il terremoto del 1997. Fondamentale è l’incidenza economica del turismo. Perugia e Assisi (turismo religioso) sono i due poli tradizionalmente più importanti, ma in aumento sono i flussi diretti verso i centri minori e le zone rurali, sempre meglio attrezzate per attività agrituristiche. Il tasso di disoccupazione regionale (4,8% nel 2008) è quasi di due punti inferiore a quello medio nazionale e pone l’U. più vicina, sotto il profilo occupazionale, al blocco delle regioni centro-settentrionali che a quello delle regioni centro-meridionali.

Una risposta alla mancanza di efficienti infrastrutture viarie, causa di un lungo isolamento dell’U., è stata data, a partire dagli anni 1960, con la progressiva apertura di una rete superstradale impostata su due assi ortogonali: S-N, da Orte-Terni a Perugia-Città di Castello, lungo la direttrice tiberina; ed E-O, da Spoleto-Foligno all’area trasimenica, con innesto nell’Autostrada del Sole.

Preistoria e storia

Le evidenze archeologiche provano la frequentazione antropica in U. a partire dal Paleolitico inferiore e senza interruzione sino al Bronzo finale (Gubbio, Orvieto, Norcia; Parrano, Città della Pieve, Montecastrilli, cascata delle Marmore, lago di Piediluco, Gualdo Tadino). Con l’età del Ferro le sedi degli Umbri (➔) appaiono stabilmente occupate, con una continuità insediativa che giunge talora sino all’età romana (Todi, Spoleto, Amelia, Terni).

La sesta regione della divisione augustea dell’Italia, che comprendeva oltre il territorio degli Umbri anche l’ager Gallicus, dopo la riforma di Diocleziano fu unita all’Etruria. In età romana gli insediamenti sono influenzati dalle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio e condizionati dai precedenti insediamenti indigeni. I centri urbani di maggiore rilevanza sono Spello, Gubbio, Assisi, Spoleto, Bevagna, ma di notevole interesse sono pure Città di Castello, Carsulae, Otricoli, Todi, Terni e Amelia. La persistenza sugli stessi siti di centri medievali occupati ininterrottamente fino all’epoca attuale ha reso spesso difficili le indagini archeologiche e topografiche.

Devastata durante la guerra greco-gotica, dopo l’invasione longobarda l’U. fu compresa nel ducato di Spoleto; ai Bizantini rimasero, salvo brevi periodi, Perugia con Amelia, Narni e Terni. Quest’ultima durante il 9° sec. passò alla Chiesa, che tentò fin da questo periodo di affermare la sua autorità sui territori umbri. Tra i sec. 11° e 12° il fenomeno comunale si appoggiò al papato, che nel 1198, con Innocenzo III, stabilì il suo potere sostituendo il potente duca di Spoleto con un rettore. I Comuni umbri seguirono in generale lo sviluppo costituzionale di quelli italiani; intensa anche la vita religiosa, che fra eretici e ribelli vide sorgere il grande movimento francescano. Nei primi decenni del 14° sec. continuò l’espansione di Perugia e le prime signorie (Trinci a Foligno, Gabrielli a Gubbio, e intervenivano nelle lotte di conquista anche Malatesta, Montefeltro, Orsini) resero di nuovo nominale la sovranità pontificia. Le continue lotte fra comuni, signori, Santa Sede fecero dell’U. una terra di soldati e capitani di ventura; Braccio da Montone riuscì anche a stabilire una signoria territoriale umbra, finita però con la sua morte (1424).

Quando Paolo III nel 1540 sottomise Perugia, l’U. seguì le sorti dello Stato della Chiesa, mentre le autonomie locali erano progressivamente ridotte, il Comune trasformato in un semplice organo amministrativo, e le vecchie discordie si assopivano. Nel 1798-99 l’U. fece parte della Repubblica romana; restituita allo Stato pontificio nel 1800, nel 1808 fu annessa all’Impero francese (dipartimento del Trasimeno). La restaurazione pontificia fu bene accolta nel 1814, ma la soddisfazione durò poco per l’arretrato sistema di governo (il malcontento si mostrò specie dopo l’elezione di Leone XII). I liberali umbri si tennero in contatto soprattutto con Marchigiani e Romagnoli: nel 1831 Perugia, Spoleto, Foligno si unirono al moto della Romagna. Nel 1848 l’U. partecipò al moto nazionale; l’anno dopo aderì alla Repubblica romana, ma fu presto occupata dalle truppe austriache; anche l’insurrezione del 1859 fu repressa con estrema durezza. Nel settembre del 1860 l’U. fu presa dalle truppe regie, comandate dal generale Della Rocca, e si unì poi con plebiscito al Regno d’Italia.

Dialetti

L’U. non costituisce un’unità dialettale: una sua caratterizzazione complessiva non è possibile se non a patto di lasciare da parte, per vari fenomeni tra i più notevoli, quasi tutta la zona occidentale, alla destra del Tevere, compresa Perugia. Si può solo dire che i dialetti della regione rientrano nel gruppo dei dialetti italiani centro-meridionali, partecipando (in maggioranza) alle più notevoli caratteristiche di questi, la metafonia e il passaggio di -nd- a -nn- e di -mb- a -mm-, e si accostano in particolare ai dialetti del Lazio, delle Marche meridionali e dell’Abruzzo. Tratti caratteristici della maggior parte dei dialetti umbri sono, nella fonetica, la distinzione delle vocali finali latine -u e -o (kapìllu dal lat. capillus, ma -ènno dal gerundio lat. -endo), e il passaggio di -i romanza in posizione finale a -e (kàne «cani»); nella morfologia, la conservazione, nella declinazione dei nomi imparisillabi, della forma del nominativo latino, di contro agli altri dialetti italiani che generalmente continuano la forma dei casi obliqui.