legione

Storia

Nome dell’unità tattica e organica dell’esercito romano, in tempi moderni, assunto, in vari paesi, da corpi di volontari, da alcune unità organiche specialmente istituite per il servizio armato nelle colonie e i cui gregari sono tratti da elementi volontari stranieri, da gruppi uniti in un’azione comune o in una comune distinzione.

La l. romana

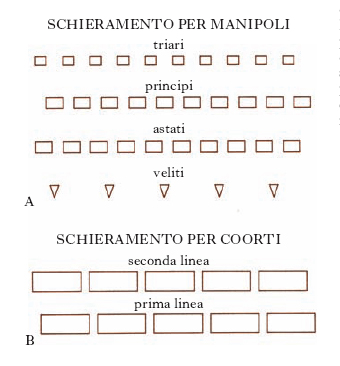

Con il nome legio nella Roma antica era indicata originariamente la leva, quindi l’intero esercito, e infine l’unità-tipo dell’esercito. La l. unica, costituita nel 6° sec. a.C. con la riforma serviana (che prevedeva l’assolvimento degli obblighi di leva in base al censo e non più alla nobiltà di nascita), era formata da 60 centurie di fanteria di linea (pesante), appoggiate da corpi di fanteria leggera e cavalleria. L’esercito fu poi sdoppiato in 2 l., con l’istituzione della dualità consolare: ogni l. ebbe, rispetto a quella unica, gli effettivi dimezzati pur conservando gli stessi quadri (3000 fanti su 60 centurie, invece di 6000). La l. anticamente combatteva a falange (fig. 1): la formazione cui spettava sostenere l’urto frontale con il nemico era costituita da 3 linee distanziate di fanteria pesante, formate da hastati (1200), principes (1200) e triarii (600); completavano i quadri i velites (1200), fanteria leggera, con il compito di prendere il primo contatto con il nemico, e gli equites, contingente di 300 cavalieri disposto ai lati dello schieramento cui era riservato l’inseguimento del nemico in rotta. Le centurie vennero poi riunite tatticamente 2 a 2 in manipoli (10 manipoli per ogni linea, di 120 uomini ciascuno nella prima e seconda linea, di 60 nella terza) comandati da capicenturia. Ufficiali superiori erano 6 tribuni militum che sovrintendevano al servizio interno e comandavano collegialmente la l., a turni mensili di 2 per volta. Con la seconda guerra sannitica, per far fronte a situazioni eccezionali, si creò una terza l.; intorno al 310 a.C. le l. furono portate a 4 fino a giungere durante le guerre annibaliche a 28. I contingenti alleati si schierarono alle ali delle l., su 4 alae; la l. cessò di essere un esercito e divenne l’unità tipo. La mobilitazione, il congedo, la ripartizione delle l. erano ogni anno stabiliti dal senato. Ancora all’epoca di Polibio era ritenuto normale il numero di 4200 fanti per l.; in seguito salì a 5000 per assestarsi al tempo di Mario (157-86 a.C.) a 6000.

Nella Roma repubblicana le l. erano costituite da cittadini socialmente qualificati che provvedevano in proprio alle armi, mentre i nullatenenti erano utilizzati solo nei momenti di necessità e immessi in formazioni non regolari. Il sistema andò in crisi con la maggiore frequenza delle guerre e con la scomparsa della classe dei piccoli proprietari terrieri, nerbo dell’esercito. Con la riforma di Mario fu abbandonato il sistema censitario dell’arruolamento che divenne volontario, il servizio fu remunerato con uno stipendio, atto che pose le fondamenta per un esercito di professione. Fu inoltre abolita la fanteria leggera, il cui compito fu assegnato a reparti ausiliari, e si perse ogni distinzione tattica fra principes, hastati e triarii per l’adozione di un armamento uniforme. Dopo la guerra sociale del 90-80 a.C., ammessi ormai gli alleati italici alla cittadinanza romana, non ebbero più ragione di esistere le alae degli alleati: l’esercito fu costituito da molte l., affiancate da reparti di auxilia di fanteria leggera e cavalleria, privi della cittadinanza romana e reclutati fra le popolazioni soggette.

Le l. romane, salite durante le guerre civili a 60 circa e attestate alla morte di Augusto a 25, non superarono durante l’impero il numero di 30 contemporaneamente in armi. Esse furono dislocate lungo tutto il limes difensivo dell’impero in campi permanenti costruiti in posti strategici. Dall’età di Augusto a quella di Caligola le l. erano composte in maggioranza da italici, ma già negli anni fra Claudio e Nerone le proporzioni si equilibrarono, fino ad arrivare al periodo compreso tra i Flavi e Traiano in cui la proporzione divenne di 4 a 1 in favore dell’arruolamento provinciale. Da Adriano in poi, infine, l’elemento italico divenne pressoché inesistente e iniziò la tendenza a reclutare gli effettivi della l. nella stessa regione in cui essa era stanziata. La l., forte in età imperiale di circa 5500 uomini, ebbe da Augusto un comandante permanente con il titolo di legatus (Augusti) legionis, solitamente un senatore di rango pretorio; nell’ufficialità furono confermate le figure dei 6 tribuni, acquisì grande importanza quella del praefectus castrorum e, soprattutto, quella del centurio (➔ centuria), spina dorsale della legione. Come insegne la l. prevedeva l’aquila, nume tutelare dell’intero contingente; i vari signa delle coorti, dei manipoli e, dopo la soppressione di questi, delle centurie; l’imago, l’effigie dell’imperatore; il vexillum, stendardo speciale per i distaccamenti della l.; simboli dello zodiaco e animali fungenti da emblema (fig. 2). Le l., distinte anticamente con un numero variabile di anno in anno, a seconda del posto nella serie delle l. mobilitate, ebbero in età imperiale nomi tratti da divinità (Martia) o località (Macedonica); epiteti onorifici (fidelis); il nome imperiale aggettivato (Severiana).

Diocleziano e Costantino divisero le forze armate in esercito di campagna (truppe palatinae, della guardia imperiale; comitatenses, del comitatus dell’imperatore) ed esercito confinario (truppe riparienses, limitaneae). Nel 5° sec. si registravano 175 l., ormai notevolmente ridotte di consistenza e importanza rispetto ai numeri (➔ numerus) barbarici più bellicosi.

Le l. volontarie nel Risorgimento italiano

Nel 1848-49, l. fu denominazione prescelta da numerose formazioni volontarie: così alla difesa della Repubblica di Venezia combatterono anche una l. dalmato-istriana, costituita a Venezia da giovani dalmati, istriani e ungheresi, una l. friulana, costituita a Udine, una l. euganea, costituita dal governo provvisorio della Repubblica di Venezia nel 1849 con elementi padovani e vicentini, una l. Galateo, costituita a Treviso e comandata dal magg. Galateo.

Alla difesa della Repubblica romana parteciparono nel 1849 varie l. di volontari; fra esse la l. dell’emigrazione che, composta di emigrati delle varie regioni d’Italia residenti in Roma, combatté nell’aprile 1849 a porta S. Pancrazio (Roma) e in Umbria, poi negli ultimi scontri con i Francesi, fino alla caduta della Repubblica romana, e la l. bolognese, costituita a Bologna dai colonnelli C. Bignami e C. Berti Pichat.

Le l. polacche

Dopo le spartizioni della Polonia, fra il 1795 e il 1945, in vari momenti si ebbero formazioni armate di volontari che affiancarono lo sforzo armato di popoli in lotta per l’indipendenza, o anche di questa o quella potenza con lo scopo di determinare una crisi internazionale attraverso cui far risorgere una Polonia libera e indipendente: le l. polacche ausiliarie, costituite nella Repubblica cisalpina, parteciparono alla campagna d’Italia dal 1797. Nel 1806 Napoleone formò la l. nordica (Legja północna) con i Polacchi che avevano disertato l’esercito prussiano, e nel 1808, con quanto rimaneva delle formazioni polacche in Italia, diede vita alla l. della Vistola (Legja Nadwiṡlańska), che combatté nelle campagne di Spagna e di Russia.

Le l. straniere

La Légion étrangère è uno speciale corpo militare, costituito il 9 marzo 1831 in Africa settentrionale dal governo francese come unità composta di soli elementi stranieri da impiegare fuori dal territorio metropolitano. Originariamente formata da 7 battaglioni, di cui uno composto di italiani, variò di forza a seconda delle necessità militari. Ha partecipato attivamente, dal 1946, alle operazioni in Indocina, contro il FLN in Algeria, in Ciad, a Beirut, in Iraq nella guerra del Golfo e dal 1992 è anche impegnata nelle missioni di pace sotto l’egida dell’ONU. Dopo il ritiro della Francia dall’Algeria divenuta indipendente (1962), la L. straniera, ridotta di effettivi, è stata trasferita ad Aubagne.

Una formazione analoga operò nel Marocco spagnolo con il nome di Tercio extranjero ed ebbe un peso notevole, a vantaggio di Franco, nella guerra civile di Spagna.

L. d’onore

Ordine cavalleresco francese (Légion d’hon;neur), istituito da Napoleone Bonaparte il 19 maggio 1802, confermato dalla monarchia della Restaurazione nel 1816, e via via dai successivi governi. Comprende 5 classi; gran maestro pro tempore è il presidente della Repubblica. La decorazione è una stella di cinque raggi biforcati uniti da una corona di quercia e di alloro; all’interno un cerchio smaltato di azzurro reca da un lato la testa della repubblica e la leggenda «République française 1870» e dall’altro due bandiere tricolori con le aste incrociate e la leggenda «Honneur et patrie». Il nastro è rosso.

Zoologia

Categoria sistematica usata nella classificazione zoologica e botanica: può essere un gruppo di famiglie oppure di ordini.