Friuli-Venezia Giulia

Regione amministrativa autonoma a statuto speciale dell’Italia settentrionale (7924 km2; 215 comuni, con 1.206.216 ab. nel 2020; densità 152 ab./km2), istituita con legge Cost. 1/31 gennaio 1963. La sua istituzione rispondeva alla necessità di soddisfare le aspirazioni di autonomia dei friulani (le province di Pordenone e di Udine corrispondono alla massima parte del Friuli) e, al tempo stesso, di trovare una collocazione al piccolo lembo della Venezia Giulia rimasto all’Italia (province di Trieste e di Gorizia, fortemente ridotte per le perdite subite a favore della Iugoslavia a seguito della Seconda guerra mondiale). Capoluogo di regione è Trieste. In attuazione del piano di riordino del sistema della autonomie locali della regione Friuli-Venezia Giulia, avviato con legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, le province di Trieste, Gorizia e Pordenone sono state soppresse il 30 settembre 2017, mentre la provincia di Udine ha avviato il procedimento di soppressione il 22 aprile 2018, giorno successivo alla scadenza del mandato degli organi ordinari.

Il territorio, che si estende dalle Alpi Orientali alla costa adriatica, è in larga misura montuoso (poco meno del 50%), comprendendo la massima parte delle Alpi Carniche e un tratto delle Alpi Giulie. Si tratta di montagne in prevalenza calcaree e dolomitiche, dalle forme aspre, ma di altezza, nel complesso modesta, sempre inferiore ai 2800 m (cima più elevata il Monte Coglians, 2781 m). Attualmente non esistono ghiacciai, presenti invece nel Pleistocene, come risulta evidente dalle numerose forme di erosione glaciale e dal grande anfiteatro morenico del Tagliamento. A S delle Alpi, separata da queste per l’interposizione di una serie di colline, in gran parte costituite dallo stesso anfiteatro morenico, si estende un’ampia pianura digradante verso l’Adriatico. Questa, come il resto della Pianura Padano-Veneta, di cui costituisce la sezione orientale, viene divisa dalla linea delle risorgive in alta e bassa pianura. L’alta pianura è formata da cedimenti grossolani permeabilissimi, il suolo è molto arido e occupato da magredi; quella bassa, invece, abbonda di acque superficiali che in passato, prima delle opere di regolazione idrica, davano luogo a impaludamenti.

Il clima è molto vario, condizionato soprattutto dall’altitudine. La temperatura media annua si aggira sui 12-13 °C nella pianura e si abbassa sensibilmente man mano che ci si addentra nella zona alpina, dove scende anche ad alcuni gradi sotto zero. Le precipitazioni, che in tutta la regione si mantengono al di sopra dei 1000 mm annui, salgono rapidamente verso l’interno, dove i versanti delle Alpi Carniche e Giulie, esposti all’aria umida proveniente dal non lontano Adriatico, sono abbondantemente irrorati; è proprio qui che si raggiungono i massimi di piovosità di tutta Italia (Musi, 3300 mm). Il fiume più importante è il Tagliamento, il cui medio e basso corso, diretto in senso N-S, costituisce una sorta di asse mediano della regione; quasi all’estremo occidentale corre il Livenza, a quello sud-occidentale il basso Isonzo. Esistono diversi laghi, ma tutti di piccole dimensioni (il maggiore, il Lago di Cavazzo, non raggiunge i 2 km2), di origine glaciale o carsica.

La regione, che comprende alcune aree di intensa sismicità, nel maggio 1976 fu colpita da uno dei più violenti terremoti registrati in Italia nel 20° sec., che provocò un migliaio di morti, circa 2000 feriti, la distruzione di notevoli centri abitati (Osoppo, Gemona, Venzone) e delle abitazioni di circa 90.000 persone.

Popolazione

Alquanto eterogenea dal punto di vista linguistico (con prevalenza dell’elemento friulano su quello veneto e con una cospicua minoranza slovena, oltre 50.000 persone, concentrate nelle province di Gorizia e di Trieste), la popolazione del F. ha mostrato, nella seconda metà del 20° sec., ritmi demografici alterni: nel decennio 1951-61 aveva subito una perdita dell’1,8%, mentre in quello seguente si ebbe un’inversione di tendenza, con un recupero dello 0,8%, recupero che diveniva più rilevante nell’intervallo tra i censimenti del 1971 e del 1981; invece, negli anni 1980 la popolazione ha ripreso a diminuire. Negli anni 1990 e nel primo decennio del 2000 la contrazione demografica è proseguita in tutte le province, per effetto dell’andamento negativo del movimento naturale. Tale andamento demografico è dovuto in buona parte ai movimenti migratori (la regione, soprattutto nella sua componente friulana, è stata una classica terra da emigrazione: nell’ultimo quarto del 19° sec. e fino al 1980 i friulani emigrati sono stati oltre 2 milioni). Dopo la Seconda guerra mondiale l’esodo è stato intenso verso paesi europei come la Francia, il Belgio, la Germania, pur continuando anche verso le tradizionali mete d’oltreoceano: soprattutto negli anni 1950, quando si trattava in gran parte di un esodo senza ritorni; successivamente la differenza tra espatri e rientri si è attenuata, fino ad arrivare al pareggio, a metà degli anni 1970.

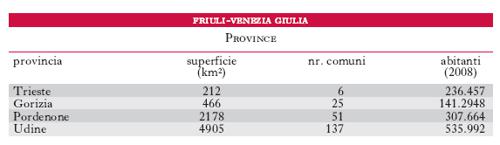

La ridistribuzione interna della popolazione, segnata fino a qualche decennio fa dallo spopolamento montano e dal massiccio trasferimento verso le zone agricole di pianura, è proseguita recentemente con l’afflusso verso la città e l’urbanizzazione delle campagne. Tuttavia, la rete urbana non è molto consistente, e soprattutto non è equilibrata, con una struttura tradizionale, poco articolata e incentrata su Trieste (città giuliana dotata di un ruolo essenzialmente internazionale, sebbene condizionata dall’invecchiamento dell’apparato produttivo e infrastrutturale) e Udine (città friulana prevalentemente rivolta alla riorganizzazione del proprio territorio provinciale). Trieste è l’unica città che potrebbe essere considerata una metropoli nazionale, ma la sua posizione periferica e le sue tradizioni la portano a svolgere ruoli diversi, piuttosto di tipo internazionale. Una ridistribuzione della popolazione e degli insediamenti è avvenuta in seguito alla ricostruzione post-sismica, che ha mutato notevolmente la fisionomia di alcune parti della regione. La piccola provincia di Trieste, per il grande peso demografico del capoluogo, presenta una delle più elevate densità italiane; su scala minore lo stesso fenomeno si registra anche nella provincia di Gorizia. La provincia di Udine ha invece una densità minore, poiché comprende un’estesa zona di montagna ed è caratterizzata da un minore sviluppo delle attività industriali; caratteristiche analoghe presenta la provincia di Pordenone.(v. .)

L’art. 116 Cost. assicura al F. «forme e condizioni particolari di autonomia» secondo uno statuto speciale. Nello statuto si dispone fra l’altro che nella regione «è riconosciuta parità di diritti di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e naturali». Organi regionali sono il consiglio, la giunta e il presidente.

Condizioni economiche

La regione, che fino agli anni 1960, presentava una struttura economica varia, in rapporto alle diverse condizioni ambientali e al diverso sviluppo storico delle sue parti, ha successivamente fatto registrare, soprattutto nelle province friulane, un notevole sviluppo dell’attività industriale, che ormai predomina su quella agricola. L’economia della regione mantiene infatti una struttura duale che vede contrapporsi il dinamismo dell’area friulana a un certo ristagno di quella giuliana. L’agricoltura ha progressivamente ridotto il proprio peso rispetto all’industria, in termini sia di occupati sia di reddito prodotto; in particolare, alcuni settori, come la zootecnia, si sono fortemente ridimensionati per effetto delle politiche agricole comunitarie. Le maggiori produzioni riguardano le colture tradizionali: mais, grano, patate e barbabietole, mentre buone prospettive sono offerte dalla frutticoltura. Grande importanza hanno le colture specializzate (soprattutto la vite, nel Collio, nell’area dei colli orientali, nella zona delle grave), mentre rimane consistente anche l’apporto economico della pesca e della mitilicoltura nel Golfo di Trieste.

La struttura industriale friulana ha dimostrato una buona capacità di tenuta, grazie soprattutto alla presenza di alcuni comparti ‘forti’ (mobili, elettrodomestici, engineering ecc.) prevalentemente rivolti alle esportazioni, i quali si sono ulteriormente rafforzati ampliando il proprio spazio produttivo e commerciale in direzione dei paesi dell’Europa orientale. Un esempio originale di trasformazione in senso innovativo dei rapporti di produzione si presenta nel distretto udinese della falegnameria specializzato nella fabbricazione di sedie. La crisi ha invece investito diversi rami tradizionali (come il tessile e il chimico) e grandi complessi industriali sostenuti da finanziamenti statali situati a Trieste e in tutta l’area giuliana (metallurgia, cantieristica). Negli anni 1990, tuttavia, si è registrata una netta ripresa, per quanto riguarda le grandi navi da crociera, della cantieristica di Monfalcone, tornata a essere competitiva rispetto ai tradizionali concorrenti rappresentati dal Giappone e dai paesi asiatici di nuova industrializzazione.

Nel settore terziario si sono verificate una forte espansione delle attività bancarie e assicurative (soprattutto a Trieste) e radicali riorganizzazioni del settore commerciale. Notevoli i flussi turistici, soprattutto grazie a un incremento di presenze straniere, nelle aree costiere di Grado-Aquileia e Lignano Sabbiadoro, che attraggono la quasi totalità del turismo balneare e oltre la metà del complessivo turismo regionale.

Fra le strade statali figurano alcune importanti arterie internazionali, che fanno capo ai valichi di Tarvisio (Austria) e di Stupizza, Gorizia, Fernetti, Pese e Rabuiese (Slovenia); ma soprattutto il F. giova di un’autostrada che da Venezia raggiunge Trieste, Udine e Pordenone, con la quale è stata poi interconnessa l’autostrada Udine-Tarvisio, detta autostrada Alpe-Adria. La rete ferroviaria è collegata all’Austria attraverso il valico di Tarvisio, che occupa il primo posto tra i valichi ferroviari italiani per il transito delle merci, e alla Slovenia attraverso i valichi di Gorizia e di Villa Opicina Campagna. Il porto di Trieste è collegato da oleodotti alla Baviera e all’Austria, ma ha subito i contraccolpi delle crisi dovute alle vicende politiche del Vicino e Medio Oriente.