carattere

Biologia

Ogni particolarità di forma, colore, struttura, composizione chimica, funzione, comportamento, tipica di un organismo. C. specifici Servono a distinguere una specie dalle altre di un medesimo genere. C. generici Distinguono i diversi generi di una famiglia. C. acquisiti Sono acquistati da un individuo per effetto di cause esterne. C. ereditari Si trasmettono attraverso i processi riproduttivi a differenza dei c. acquisiti, che non sono ereditari. C. sessuali secondari Distinguono il maschio dalla femmina negli organismi a sessi separati. I c. sessuali secondari sono controllati dagli ormoni sessuali, provenienti dalle gonadi, che sono i c. sessuali primari. I c. sessuali secondari si distinguono in: c. ambosessuali, egualmente sviluppati nei due sessi, c. eusessuali, diversamente sviluppati nei due sessi, c. somatosessuali, diversi nei due sessi e controllati dalla costituzione genetica. C. associati al sesso o legati al sesso (sex linked) C. ereditari i cui geni sono localizzati nei cromosomi sessuali o eterocromosomi. C. limitati dal sesso C. ereditari in cui la dominanza è controllata dal sesso (➔ genetica).

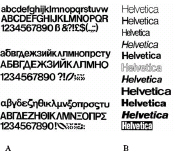

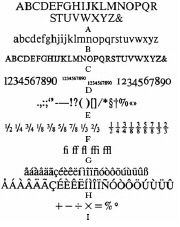

Editoria

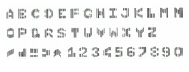

Nelle arti grafiche, i c. sono costituiti dalle serie dei segni dello stesso stile portate dalle forme da stampa, e anche dalle immagini che, mediante le forme stesse, vengono impresse sul foglio. La combinazione di segni composti di linee e curve a spessore più o meno uniforme e fine nei dettagli costituisce lo stile di un c.; una stessa specie alfabetica (arabo, cirillico, ebraico ecc.) può essere disegnata in stili diversi. L’alfabeto latino (fig. 1, 2 e 3) conta migliaia di c. (Garamond, da C. Garamond, che lo ha disegnato nei primi decenni del 16° sec.; Fraktur, per le caratteristiche morfologiche; Times New Roman, creato nel 1931 per The Times ecc.).

Uno stile può avere variazioni di serie, secondo la pendenza (tondo, corsivo), il tono (chiaro, neretto ecc.), la larghezza (stretto, largo), la decorazione (semplice, ornato) e l’inversione (positivo, negativo). Una stessa serie comprende generalmente una scala dimensionale di corpi. L’insieme dei c. dello stesso stile e serie comprende circa 200 segni, tra lettere, numeri e simboli. Benché nella moderna composizione elettronica non si utilizzino più i c. tipografici (c. mobili), ne sono stati conservati gli stili, le norme e le definizioni tradizionali.

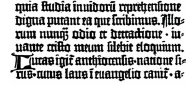

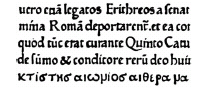

Cenni storici

Il c. più antico è quello gotico (fig. 4), usato da J. Gutenberg e dai primi tipografi tedeschi. I c. latini furono adoperati per la prima volta nella tipografia di Subiaco fondata nel 1465 da C. Sweynheym e A. Pannartz (fig. 5) e, dal nome di un incunabulo famoso, furono detti sant’Agostino. L’origine del c. tipografico coincide con le origini stesse della stampa perché è stata l’introduzione dei c. mobili (15° sec.) per opera di Gutenberg ad aver differenziato la tipografia dai precedenti e rudimentali mezzi di stampa. L’invenzione del corsivo (o italico), va attribuita ad Aldo Manuzio, che lo fece disegnare e incidere dal bolognese Francesco Griffi. Vi fu una grandissima varietà di c. perché ogni tipografo di fama voleva imprimere un qualche tratto di originalità al c. utilizzato. Tra i più noti, base per successivi sviluppi, sono gli elzeviriani o elzeviri, che si vogliono disegnati da Cristoforo van Dyck per i tipografi Elzevier di Amsterdam; i bodoniani, incisi e fusi da Giovanni Battista Bodoni derivandoli dal lapidario romano; gli etruschi o a bastone con le aste diritte senza chiaroscuro; l’egiziano, ad asta grassa, con trattini terminali lunghi. Tra i c. di pura ispirazione italiana sono l’ inkunabula, derivato dai caratteri di Erardo Ratdolt (Venezia 1477), il sinibaldi, ricavato dai manoscritti dell’omonimo umanista, il ruano, disegnato da Ferdinando Ruano nel 16° sec., il pastonchi, il paganini ecc.

Composizione a macchina

Nella fotocomposizione il c. è contenuto in matrici trasparenti (a forma di dischi o nastri) disegnato o inciso su fondo nero o bianco per essere portato sotto il raggio luminoso quale oggetto da impressionare sulla pellicola fotosensibile. Nella composizione elettronica il c. è digitalizzato su dischi o supporti di memoria che comandano i pennelli elettronici o i raggi laser a formare il segno su pellicole, lastre o cilindri di stampa. Qualunque sia il supporto di stampa che contiene una famiglia di c. per la composizione di testi, l’insieme delle lettere, dei segni e la loro organizzazione rispondono sempre alla distribuzione tradizionale delle casse tipografiche per composizione a mano con i c. mobili.

Per la produzione di c. tipografici esistevano fonderie specializzate; in seguito ogni fornitore di macchine, attrezzature o hardware per composizione di testi mette a disposizione polizze di c. standardizzate negli stili tradizionali e talvolta innovati.

Nelle stampe di sicurezza sono utilizzati c. magnetici, stampati con inchiostri contenenti in sospensione particelle magnetizzabili, che sono automaticamente riconosciuti da lettori magnetici di sistemi di elaborazione dei dati. Fra questi, il codice CMC7 (Coded Magnetic Character, a 7 segmenti; fig. 6), usato tipicamente per assegni bancari, è formato da segmenti verticali differentemente spaziati fra loro e configurati in modo da essere riconosciuti e letti anche dall’uomo.

Informatica

Qualsiasi dato che rappresenti un singolo simbolo: una lettera dell’alfabeto o una cifra di un sistema di numerazione ( c. alfanumerico), un segno di interpunzione o un simbolo tipografico speciale; un simbolo che non viene visualizzato ma è usato per il controllo, per es., del dispositivo di stampa ( c. di formato), della linea e/o della modalità di trasmissione ( c. di controllo). Poiché un c. è generalmente codificato mediante un codice binario a 8 bit, il termine c. viene utilizzato anche come sinonimo di byte (➔).

Psicologia

Il complesso delle doti individuali e delle disposizioni psichiche che distinguono una personalità umana dall’altra, risultante fra le disposizioni innate (temperamento) e l’effetto su di queste esercitato dall’ambiente (fisico, affettivo, sociale e culturale). In generale il c. indica una modalità di comportamento nelle relazioni sociali e una disposizione affettiva dominante.

Neurosi del c. Struttura conflittuale nevrotica di base, ampiamente indipendente dagli influssi ambientali e dalle reazioni agli avvenimenti.

Caratterologia Ramo della psicologia che studia il c. dal punto di vista della genesi e della dinamica dei fattori ereditari, congeniti e ambientali che lo integrano, considerando le maniere di essere e di agire dell’uomo nella vita (caratterologia generale), e ne individua le differenti categorie o tipi (➔ tipologia). La ricerca psicologica è rivolta verso due obiettivi: l’isolamento di ‘tratti’ o ‘fattori’ e l’analisi dei rapporti esistenti fra caratteristiche somatiche, temperamentali, affettive e intellettuali. Questo orientamento, che ha avuto in R.B. Cattell, P.E. Vernon e L.L. Thurstone i più autorevoli sostenitori, soddisfa le esigenze dell’indagine strettamente scientifica avvalendosi di aggiornate tecniche di elaborazione statistico-matematica (analisi fattoriale).

Nella letteratura pedagogica tradizionale non è raro il ricorso a espressioni con cui si allude al tratto preminente psicologico o comportamentale di una persona. Con riferimento soprattutto alle qualità morali, il c. viene qualificato fermo o instabile, forte o debole, inflessibile o duttile. La pedagogia tende a considerare il c. come la base strutturata della condotta, la quale, a sua volta, appare mossa da affettività e motivazioni, ispirata a interessi e valori, espressa in atteggiamenti. La preoccupazione maggiore della pedagogia contemporanea concerne, tuttavia, l’esigenza di salvaguardare, attraverso un adeguato impiego dei fattori educativi, l’unitarietà e lo sviluppo armonico della personalità, di cui il c. rappresenta soltanto un aspetto.