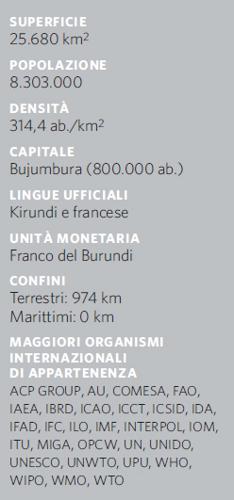

Burundi

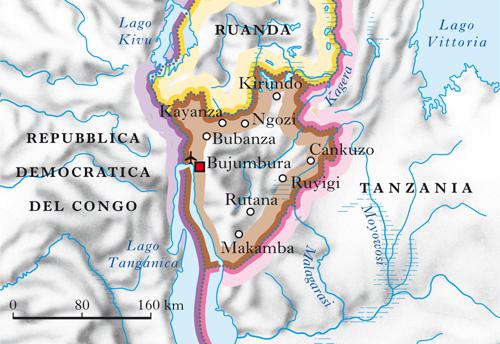

Stato dell’Africa orientale. È compreso fra il Ruanda (a N) la Tanzania (a E e a SE) e la Repubblica Democratica del Congo (a O), da cui lo separa il tratto della fossa tettonica centroafricana occupato dall’estremità settentrionale del Lago Tanganica e dal corso del Ruzizi, che vi si immette portandovi le acque del Lago Kivu.

Caratteristiche fisiche

Il territorio è costituito da elevati altopiani (1500-2000 m), inclinati verso E, coperti da savane. Il clima, per quanto a una latitudine equatoriale, risulta mitigato dall’altitudine ed è caratterizzato da deboli escursioni termiche. Le precipitazioni sono moderate (da 700 a 1500 mm annui), con stagione secca da giugno ad agosto.

Popolazione

La popolazione – singolarmente densa, non solo per l’Africa, ma in assoluto – è costituita per la maggior parte da Hutu (81%) e da Tutsi (16%), in grave tensione fra loro. Forte l’incremento demografico, dovuto soprattutto all’elevato tasso di accrescimento naturale (3,4% stima 2008), malgrado le gravissime perdite (almeno 300.000 vittime) della lunga guerra civile fra Hutu e Tutsi. La popolazione urbana raggiunge appena il 10% del totale. Lingua ufficiale è il kirundi che recentemente si è affiancato al francese; molto diffuso è anche il kisuahili. Il 65% della popolazione è cattolico.

Condizioni economiche

L’economia del Burundi ha subito danni minori, rispetto ad altri paesi africani, dal periodo coloniale, in quanto la stessa posizione geografica ha sempre limitato le opportunità di sfruttamento. L’indipendenza, con la conseguente separazione dal Ruanda, ha piuttosto accentuato la chiusura del sistema economico. Le condizioni socioeconomiche della popolazione sono deplorevoli: speranza di vita intorno ai 44 anni, reddito pro capite poco sopra ai 600 dollari annui (a parità di potere d’acquisto), mortalità infantile prossima al 7%, circa metà della popolazione analfabeta.

Il carattere di sussistenza delle più diffuse attività agricole (con produzione di mais, miglio, sorgo, manioca, patate, legumi), la carenza di materie prime e l’assenza di industrie esaltano il ruolo delle colture di piantagione, per cui spicca l’assetto monocolturale, con il caffè a coprire la massima parte, in valore, delle esportazioni (seguito a grande distanza da cotone, tè, palma da olio). Né contribuisce adeguatamente alla formazione del prodotto nazionale il pur consistente allevamento (980.000 fra caprini e ovini, 325.000 bovini, oltre 4 milioni di volatili da cortile), introdotto dai Tutsi, ma considerato un elemento di prestigio personale più che di interesse produttivo (latticini e pelli non escono dai circuiti del commercio locale, come pure i prodotti della pesca, praticata nelle acque del Tanganica). Malgrado incoraggianti risultati delle prospezioni geologiche (giacimenti di nichel di Musongati, che costituiscono il 6% circa delle riserve mondiali), l’estrazione e lo sfruttamento delle modeste risorse minerarie sono limitati dalla carenza di infrastrutture. Il modestissimo apparato industriale – che si limita a piccoli stabilimenti di trasformazione dei prodotti agricoli, tessili, delle calzature e del cemento – registra un’espansione per la produzione di birra, sigarette e zucchero (prodotti di esportazione).

I tentativi di programmazione dello sviluppo puntano inevitabilmente sull’incremento della produttività agricola, mediante interventi governativi diretti (finanziamenti, agevolazioni) o indiretti (promozione di forme cooperative, incentivazione delle lavorazioni industriali connesse all’agricoltura). Per raggiungere questi obiettivi andrebbe migliorato il sistema infrastrutturale, che può contare su una discreta rete di comunicazioni stradali (14.500 km), sulla via lacuale del Tanganica che collega il Burundi alle ferrovie tanzaniane e sull’aeroporto internazionale di Bujumbura. Il commercio si svolge prevalentemente con paesi del mondo occidentale: Stati Uniti e Germania, cui sono dirette le vendite di prodotti tropicali; le maggiori importazioni provengono da Belgio, Francia e Giappone, in gran parte per i beni di consumo necessari a sostenere il pur modesto tenore di vita della popolazione.

Storia

L’antico regno di Urundi fu costituito a partire dal 16° sec. dall’aristocrazia Tutsi, di probabili origini etiopiche, che aveva stabilito il proprio dominio sulla popolazione locale, gli Hutu, di stirpe bantu. Incorporato nell’Africa Orientale Tedesca nel 1899, l’Urundi fu occupato dalle forze belghe nel 1916 e dopo la fine della guerra assegnato al Belgio, insieme al Ruanda, dalla Società delle nazioni (1919). In entrambi i territori, trasformati nel 1946 dall’ONU in amministrazione fiduciaria, la minoranza Tutsi continuò a detenere il potere politico (dinastie regnanti) e una posizione sociale privilegiata, alimentando il malcontento della popolazione Hutu. Mentre in Ruanda il processo di decolonizzazione fu promosso dagli Hutu, nell’Urundi furono invece i Tutsi a guidare il paese verso l’indipendenza, ponendo le premesse per il mantenimento del loro secolare predominio.

Il Burundi, separatosi dal Ruanda, divenne indipendente con il nuovo nome il 1° luglio 1962 e si diede la forma di monarchia costituzionale sotto il re Mwambutsa IV. La vita del nuovo Stato fu subito caratterizzata da una forte instabilità politica, soprattutto a causa della tensione fra Hutu e Tutsi, aggravata dall’afflusso di profughi Tutsi dal Ruanda. Dopo un tentativo di rivolta da parte degli Hutu (1965), nel 1966 Mwambutsa IV fu deposto da un figlio che salì al trono con il nome di Ntare V, a sua volta rovesciato da un colpo di Stato militare guidato dal primo ministro M. Micombero, che, proclamata la Repubblica, ne assunse la presidenza.

Il conflitto tribale riesplose all’inizio degli anni 1970, sfociando, dopo un tentativo di colpo di Stato da parte dei ribelli hutu, in massacri che provocarono la morte di oltre 100.000 persone (prevalentemente Hutu) e la fuga in Ruanda e negli altri paesi confinanti di decine di migliaia di Hutu. Nel 1976 un golpe portò al potere J.Burundi Bagaza, che fece approvare una nuova Costituzione nel 1981 e si fece eleggere presidente nel 1984. Nel 1987 Bagaza fu a sua volta rovesciato da P. Buyoya che, sciolto il Parlamento e sospesa la Costituzione, assunse la presidenza della Repubblica alla testa di un Comitato militare per la salvezza nazionale. Dopo gravi incidenti interetnici nel 1988, che provocarono migliaia di morti, Buyoya avviò una parziale liberalizzazione del regime, rilanciando i progetti di riconciliazione fra le due etnie. Nel 1993 le elezioni generali videro la vittoria dell’hutu M. Ndadaye, ponendo fine al lungo predominio dei Tutsi ai vertici del paese. Pochi mesi dopo, però, il suo assassinio bloccò il fragile processo di democratizzazione, con la ripresa degli scontri in gran parte del paese. Il precario equilibrio raggiunto nel 1994 con la nomina alla presidenza dell’hutu C. Ntaryamira e alla guida di un governo di coalizione del tutsi A. Kanyenkiko fu nuovamente turbato dalla morte in un attentato dello stesso Ntaryamira e del presidente ruandese J. Habyarimana. La pronta ricostituzione dei vertici politici non evitò il conflitto: pur non precipitando il Burundi nel caos della guerra civile e nel genocidio (come accadde in Ruanda), si verificò una escalation di violenza che creò uno stato di reciproca segregazione delle due comunità. Alla militarizzazione del paese contribuì, oltre all’ingresso di più di 200.000 rifugiati ruandesi di origine hutu, la creazione di un vero e proprio esercito hutu contrapposto a quello regolare, dominato dai Tutsi. A partire dal 1997 iniziò tra grandi difficoltà il processo di pace. Dopo vari incontri tra le parti in conflitto ad Arusha (Tanzania) con la mediazione di N. Mandela, nel 2003 fu firmato un accordo di pace che avviò una lunga fase di transizione politica, chiusa nel 2005 con l’approvazione di una nuova Costituzione ispirata al principio di una più equa distribuzione del potere tra la maggioranza hutu e la minoranza tutsi. Nello stesso anno, si tennero le elezioni legislative e P. Nkurunziza fu eletto alla presidenza; continuarono tuttavia le azioni di guerriglia condotte dal gruppo dei ribelli delle Forze nazionali di liberazione, che ha aderito al cessate il fuoco solo nel 2008. Nel 2010 Nkurunziza è stato confermato nella carica; giudicata incostituzionale, la sua candidatura per un terzo mandato ha sollevato violente reazioni popolari, duramente represse dalle forze di polizia, mentre le consultazioni legislative svoltesi a luglio e boicottate dall'opposizione hanno registrato la vittoria del partito al potere Consiglio nazionale per la difesa della democrazia-Forze per la difesa della democrazia (CNDD-FDD). I risultati delle presidenziali svoltesi nel luglio 2015 hanno conferito un nuovo mandato a Nkurunziza, che ha ottenuto il 69% dei consensi contro il 19% del suo principale avversario, A. Rwasa; nel marzo 2018 l'uomo politico è stato dichiarato dal CNDD-FDD “Guida suprema ed eterna” della formazione politica, e nel maggio successivo un referendum costituzionale ha approvato con il 78% dei pareri favorevoli una riforma per estendere la durata del mandato presidenziale da cinque a sette anni, abolendo inoltre il limite al numero dei mandati, ciò che potrebbe consentire a Nkurunziza di restare in carica fino al 2034. In vista delle presidenziali del maggio 2020 il presidente in carica ha comunque deciso di non ricandidarsi; nominato dal suo partito “Guida suprema del patriottismo”, gli è subentrato nella carica É. Ndayishimiye, che si è imposto al primo turno delle consultazioni con il 69% delle preferenze, risultato contestato dal principale candidato delle opposizioni A. Rwasa.