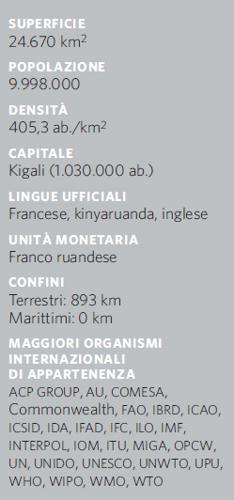

Ruanda

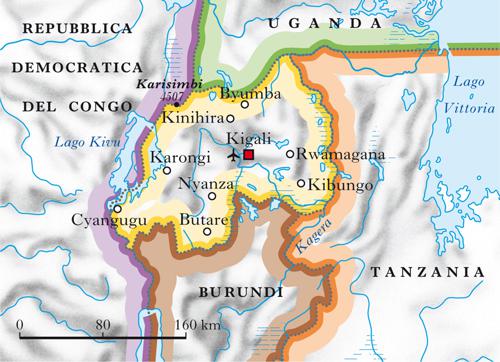

Stato dell’Africa orientale, posto immediatamente a sud dell’Equatore e compreso fra l’Uganda a N, la Tanzania a E, il Burundi a S e la Repubblica Democratica del Congo a O.

Caratteristiche fisiche

Il territorio del R. è compreso nel bacino del fiume Kagera, tributario del Lago Vittoria. Il paese occupa una serie di altipiani (la cui altitudine varia fra i 1500 e i 2000 m s.l.m.) limitati a O da una catena montuosa che supera con alcune vette i 4000 m (all’estremità NO il massiccio dei vulcani Virunga culmina a 4507 m con il Karisimbi) e costituisce l’orlo orientale della grande frattura della Rift Valley, occupata, nella sezione centrale, dal Lago Kivu. A oriente gli altipiani digradano leggermente, fino a lambire, nella Tanzania, il Lago Vittoria a oltre 1100 m s.l.m.

Il paese è ricoperto da savane, mentre il clima, nonostante il R. sia situato a latitudine equatoriale, è fortemente temperato dall’altitudine. L’escursione termica è debole (meno di un grado fra le medie del mese più caldo e del mese più freddo), mentre le precipitazioni sono dell’ordine di 800-1000 mm annui.

Popolazione

Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli all’insediamento umano hanno svolto un ruolo preminente nelle vicende del popolamento, distinte in due fasi, che videro dapprima una convivenza cui fece seguito una sovrapposizione di tre gruppi etnici diversi. Con ogni probabilità, fin dal Neolitico il R. fu abitato dai BaTwa, una popolazione pigmoide, stanziata nelle aree forestali del settentrione. Tra questi e gli Hutu, di etnia bantu, giunti nel paese da Ovest attraverso le foreste congolesi, si stabilirono rapporti di collaborazione: prevalentemente agricoltori, gli Hutu occuparono le aree a savana dell’Ovest, del Centro e del Sud, in cui intrapresero forme rudimentali di coltivazione del suolo e la pesca nelle acque interne. Questa pacifica convivenza terminò bruscamente nel 13° sec., con l’arrivo nel R. dei Tutsi, nilotici, dediti alla pastorizia e provenienti dalla regione etiopica, i quali presero il sopravvento sui BaTwa e gli Hutu. Sotto l’amministrazione belga non avvennero mutamenti nel quadro etnico: solo in seguito ai conflitti interetnici esplosi all’indomani dell’indipendenza del paese i Tutsi persero le posizioni di privilegio di cui avevano lungamente fruito; in gran parte furono eliminati e dovettero rifugiarsi negli Stati vicini (in particolare in Uganda).

Gli Hutu costituiscono circa l’85% e i Tutsi il 14% (2006) della popolazione complessiva, che ha presentato un continuo incremento fino ai primi anni 1990: dal 1953 al 1983 si è più che raddoppiata, registrando poi, nel decennio 1983-93, ancora un incremento di oltre il 40%, cui ha contribuito quasi unicamente il fattore naturale. Negli ultimi anni del 20° sec. la situazione demografica del R. ha subito vistose modificazioni in conseguenza della violentissima guerra civile scoppiata nel 1994 (secondo stime di organismi internazionali, circa 1 milione sono state le perdite, 2 milioni i rifugiati oltre i confini nazionali, soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo, nel Burundi, in Tanzania e in altri paesi limitrofi). La popolazione è in seguito tornata a valori elevati di incremento (superiore al 20,5‰ nel 2008), con una natalità di circa il 40‰ e un tasso di mortalità grosso modo del 14‰. I maggiori addensamenti si trovano lungo le rive del Lago Kivu e sull’altopiano centro-meridionale. La popolazione urbana rappresenta il 18% del totale (2008).

Condizioni economiche

L’apparato economico si presenta in condizioni fortemente critiche; il paese dipende essenzialmente dall’intervento di organismi internazionali. La fonte di reddito primaria resta l’agricoltura, settore poverissimo in cui è occupata ancora la stragrande maggioranza degli attivi, tuttavia incapace, per la sua generale arretratezza, di far fronte al fabbisogno interno. Prevalenti le colture destinate all’alimentazione (patate dolci, manioca, ortaggi, qualche cereale ecc.), con una ridottissima presenza di coltivazioni industriali (caffè e tè); il patrimonio zootecnico conta su 1,8 milioni di capi fra ovini e caprini, 1 milione di bovini e 350.000 suini (2006). È carente lo sfruttamento forestale. Le attività estrattive, iniziate durante la dominazione belga attorno ai giacimenti di cassiterite e tungsteno, non sono sostenute da adeguate infrastrutture e investimenti. Si va affermando lo sfruttamento del gas naturale nel Lago Kivu.

Le attività industriali si basano su piccole imprese per la lavorazione delle materie prime dell’agricoltura e dell’allevamento (produzione di birra, zucchero, olio, saponi; lavorazione del cuoio, delle pelli e del tabacco; piccoli impianti tessili) e cementifici.

Le vie di comunicazione, mancando del tutto le ferrovie, si avvalgono di circa 14.000 km di strade (meno di 3000 km asfaltati). Una certa diffusione presentano le vie d’acqua interne, in particolare sul Kivu per i collegamenti con la Repubblica Democratica del Congo, mentre i trasporti aerei fanno capo agli aeroporti internazionali della capitale e di Kamembe. Il commercio estero è nettamente passivo.

Storia

Il territorio del R. era abitato, prima della spartizione tra le potenze europee, da tre gruppi etnici: Hutu (85%), Tutsi (14%) e BaTwa (1%). Nello Stato precoloniale, organizzato in forma monarchica, i Tutsi, che costituivano una minoranza, si collocarono al vertice della piramide sociale. Nel 1899 il R. entrò a far parte dell’Africa Orientale Tedesca, nel 1916 fu occupato da truppe anglo-belghe. Nel 1919 il territorio africano (54.172 km2), comprendente la regione di altipiani fra le sponde nord-orientali del Lago Tanganica e il corso superiore del Kagera, immissario del Lago Vittoria (R.-Urundi) fu assegnato al Belgio come mandato dalla Società delle Nazioni, quindi nel 1946 in amministrazione fiduciaria dalle Nazioni Unite. Gli amministratori coloniali si avvalsero della collaborazione dei Tutsi che, istruiti ed evangelizzati nelle missioni, videro rafforzata la convinzione di una loro superiorità sul resto della popolazione.

Il 1° luglio 1962 il R.-Urundi si scisse nei due Stati indipendenti del R. e del Burundi (➔). Alla presidenza della Repubblica ruandese fu eletto G. Kayibanda (rieletto nel 1965 e nel 1969), il cui Parti du mouvement de l’émancipation du peuple hutu (Parmehutu) risultò l’unica formazione rappresentata nell’Assemblea legislativa. Il successivo decennio di egemonia del Parmehutu fu caratterizzato da continui soprassalti di violenza contro i Tutsi. Nel 1973 un colpo di Stato militare portò al potere il generale J. Habyarimana. Nel 1975 alcuni civili vennero ammessi a far parte del governo e fu costituito un partito unico, il Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement (MRND), il cui ruolo dirigente fu sancito da una nuova Costituzione, che attribuiva ampi poteri al presidente della Repubblica (nonché leader del MRND). Il regime di Habyarimana (eletto presidente nel 1978 e confermato nel 1983 e nel 1988) affrontò con impopolari misure di austerità la situazione economica in continuo peggioramento (sovrappopolamento, carenza di terre fertili, carestie, caduta dei prezzi internazionali del caffè). Nel 1990, migliaia di profughi rientrarono in patria al seguito dei guerriglieri del Front Patriotique Rwandais (FPR), prevalentemente composto da Tutsi. L’invasione accelerò il processo di riforme politiche già avviato da Habyarimana, sfociato nel giugno 1991 nell’adozione di una nuova Costituzione.

Nel 1993 il governo ruandese fu costretto a sottoscrivere ad Arusha, in Tanzania, un accordo di pace che prevedeva la formazione di un governo di unità nazionale e lo svolgimento di elezioni generali dopo un periodo transitorio. Gli accordi rimasero però inapplicati: dopo l’uccisione in un attentato di Habyarimana (aprile 1994), in R. si scatenò il massacro di Tutsi e Hutu moderati da parte delle milizie hutu (800.000 morti, secondo le stime ufficiali ruandesi, e 2.000.000 di profughi), al quale la comunità internazionale assistette impotente. Nel luglio 1994 il FPR prese il potere a Kigali, ma la guerra strisciante nelle regioni occidentali del paese, l’alta conflittualità regionale (guerra del Congo e occupazione ruandese di parte del territorio congolese, 1998-2002) e il drammatico problema dei profughi che vide coinvolti tutti i paesi dei Grandi Laghi, rallentarono la normalizzazione della vita politica e l’avvio di un difficile processo di riconciliazione nazionale. Sul piano interno le autorità ruandesi si trovarono a dover affrontare tre grandi nodi: l’urgenza della ripresa economica, il problema della reintegrazione dei profughi e la difficoltà di assicurare alla giustizia i responsabili del genocidio. Mentre venivano avviate nel paese le prime inchieste giudiziarie, il Consiglio di sicurezza dell’ONU istituiva nel 1994 il Tribunale penale internazionale delle Nazioni Unite per i crimini del R. con sede ad Arusha, in Tanzania. Nel settembre del 1998 il Tribunale comminò la prima condanna per genocidio mai pronunciata da parte di una corte internazionale di giustizia: l’ex sindaco di Taba, J.-P. Akayesu, venne condannato all’ergastolo. Di lì a pochissimi giorni anche l’ex primo ministro J. Kambanda, fu condannato all’ergastolo per genocidio e crimini contro l’umanità. Alcuni mesi prima le autorità ruandesi avevano proceduto a numerosi arresti e avevano avviato un’attività giudiziaria serrata.

La vita politica nel paese, dopo la presa del potere da parte del FPR appariva congelata. Nel dicembre 1994 fu nominato un Parlamento provvisorio e nel 1999 fu prorogato di altri quattro anni il mandato del governo di transizione. Nel 2003 P. Kagame, già leader del FPR e nominato presidente nel 2000, vinse in modo plebiscitario le prime elezioni successive all’introduzione di una Costituzione democratica (2003), che proibiva la formazione di forze politiche su base etnica o razziale. Al principio del 2005 la maggiore organizzazione paramilitare degli Hutu annunciò la fine della lotta armata e nell’estate si ebbe una nuova liberazione di massa da parte del governo di migliaia di prigionieri condannati per il genocidio del 1994. Nel 2006 vennero ridisegnati i confini amministrativi interni, al fine di creare nuove province etnicamente miste. Negli ultimi anni il paese ha compiuto progressi importanti sul piano della stabilità e della riconciliazione, cercando di aprirsi al turismo internazionale e ad altre attività economiche, essendo inoltre ammesso nel Commonwealth (2009). Nel 2010 Kagame è stato confermato alla presidenza con più del 90% dei voti, mentre le elezioni legislative tenutesi nel settembre 2013 hanno registrato la vittoria del FPR, che ha ottenuto il 76% dei consensi, seguito dalle due formazioni minori alleate, il Partito socialdemocratico e il Partito liberale, che hanno ottenuto rispettivamente oltre il 13% e il 9% delle preferenze. Nell'agosto 2017 Kagame è stato prevedibilmente riconfermato nella carica presidenziale dopo l'approvazione di una riforma finalizzata ad abolire il limite costituzionale che non gli avrebbe permesso la ricandidatura, e nel settembre dell'anno successivo il FPR ha ottenuto una nuova, netta affermazione alle consultazioni legislative, alle quali si è aggiudicato il 75% dei seggi.