otturatore

Congegno o formazione che ha funzione di chiusura.

Botanica

In embriologia vegetale, formazione parenchimatosa placentale che, in diverse famiglie di Angiosperme, si origina dal punto di inserzione del funicolo e si protende sopra l’estremità della nocella a otturare il micropilo. È bene evidente nelle Euforbiacee. Ha la funzione di tessuto conduttore del tubetto pollinico nel suo percorso verso il sacco embrionale; dopo la fecondazione va incontro ad atrofia.

Medicina

In anatomia, muscoli o. sono due muscoli che hanno la loro inserzione di origine in corrispondenza della membrana o., sulla faccia esterna (o. esterno) e sulla faccia interna (o. interno), e quella terminale sul grande trocantere del femore; la contrazione dei muscoli o. determina la rotazione della coscia; nervo o., ramo del plesso lombare; attraversa il foro otturato e si distribuisce al muscolo o. interno, ad alcuni muscoli della coscia (adduttori, gracile) e a parte della cute della gamba.

Il foro otturato è il grande foro dell’osso iliaco, in corrispondenza della parete anteriore del bacino, lateralmente alla sinfisi pubica. Il nome è dovuto al fatto che, quando è rivestito dalle parti molli, è quasi completamente chiuso dalla membrana otturatoria.

Tecnica

In elettronica, si chiama o. elettroottico il dispositivo per interrompere con regolarità ed eventualmente periodicamente, ad alta frequenza, un fascio di luce; è costituito da una cellula di Karolus, in cui l’intensità della luce trasmessa viene regolarmente annullata o, inversamente, ripristinata mediante l’applicazione agli elettrodi di una tensione impulsiva.

Nelle macchine fotografiche, dispositivo meccanico che consente l’esposizione del materiale sensibile per un tempo prestabilito, nell’istantanea o nella posa, in modo automatico o no (➔ fotografia). L’o. può essere centrale o a tendina. Le macchine fotografiche moderne, sia analogiche sia digitali, sono dotate, per un loro impiego con i lampeggiatori a lampo di luce, di o. sincronizzato con il lampo, in modo tale che il lampo si produca nell’istante in cui il fotogramma che deve essere impressionato, su pellicola o su scheda di memoria, non sia in alcun punto coperto dall’o., nel caso dell’o. centrale; oppure che, nel caso dell’o. a tendina, la fessura della tendina compia la sua corsa sull’intero fotogramma durante il lampo. Funzioni analoghe ha l’o. nelle macchine cinematografiche, nelle quali però il movimento è completamente automatico, sincronizzato con l’avanzamento della pellicola, e ha lo scopo di coprire la finestra dinanzi alla quale passa la pellicola, durante lo spostamento di quest’ultima, e di lasciarla invece scoperta per il tempo strettamente necessario all’esposizione.

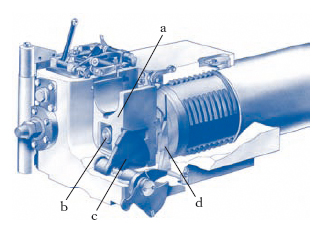

Nelle armi da fuoco, o. è il nome generico del congegno di chiusura della culatta delle armi a retrocarica: deve assicurare la chiusura ermetica della culatta e resistere alle pressioni dei gas sviluppati dalla combustione della carica di lancio. Nelle moderne artiglierie, gli o. a cuneo (fig.) sono costituiti da una massa d’acciaio prismatica o cilindrica, il cui scorrimento nell’alloggiamento della culatta, detto mortisa, può essere orizzontale o verticale; la faccia posteriore della mortisa fa da appoggio all’o. al momento dello sparo; il cuneo ha la faccia anteriore normale all’asse della canna, quella posteriore inclinata per facilitarne l’apertura. Gli o. a blocco, tuttora largamente usati nelle artiglierie da campagna di medio calibro, sono costituiti da una massa che si abbassa basculando all’indietro. Nelle artiglierie che sparavano cariche di polvere senza bossolo (cartocci), la chiusura ermetica della camera di scoppio era ottenuta con anelli plastici o con anelli espansivi di acciaio posti sulla testa dell’o.; nelle artiglierie moderne, ormai ridotte ai piccoli e medi calibri, la tenuta è assicurata dall’elasticità dei bossoli di ottone. Esistono anche o. a manovra automatica (apertura e chiusura), sempre presenti nelle armi a funzionamento automatico, e semiautomatica (apertura automatica e chiusura a mano).