Molluschi

Phylum di animali marini, d’acqua dolce o terrestri, a simmetria bilaterale (tranne i Gasteropodi, in cui la simmetria è profondamente modificata), non metamerici.

Anatomia

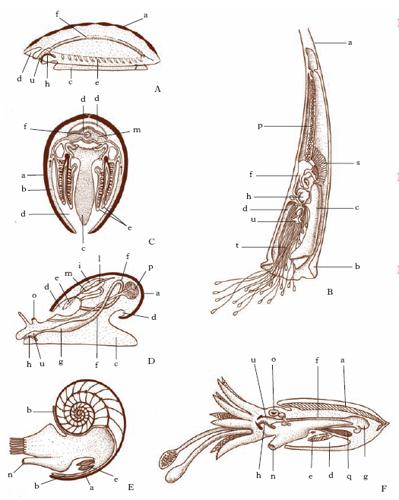

I M. hanno corpo a tegumento molle, generalmente protetto da un guscio, o conchiglia, di varia forma, che può essere esterno, interno, o più o meno ridotto, la cui struttura è però comune a tutti i Molluschi. Nel corpo (v. fig.) si distinguono quattro regioni: capo, sacco viscerale, piede e mantello. Il capo manca nei Bivalvi. Il sacco dei visceri è variamente conformato nelle diverse classi, e così pure il piede. Il mantello, o pallium, è una duplicatura cutanea dorsale, che ricopre il corpo, e che delimita una cavità palleale: secerne il guscio, costituito prevalentemente di sostanza calcarea e ha, nelle varie classi, disposizione e sviluppo differenti che si riflettono nell’aspetto delle conchiglie. La cavità del corpo (celoma) è quasi tutta obliterata da un tessuto parenchimatoso; un suo residuo costituisce il pericardio, comunicante con il sistema escretore. Il sistema circolatorio è vasolacunare; il cuore è dorsale arterioso, provvisto di due (o una sola) orecchiette e di un ventricolo; le arterie che partono dal cuore terminano nelle lacune del parenchima. Gli organi respiratori sono branchie a pettine, o ctenidi, oppure branchie palleali di struttura diversa dagli ctenidi, o una cavità polmonare (Gasteropodi polmonati). Il canale digerente è più o meno circonvoluto; talvolta piegato a U (Cefalopodi, Gasteropodi). Nella faringe vi è un organo tipico costituito di un cuscinetto rivestito di denticoli cornei, la radula, che manca nei Lamellibranchi. Ghiandole annesse al tubo digerente sono le ghiandole salivari e l’epatopancreas. Il sistema escretore è costituito di organi nefridiali pari, chiamati uroceli o sacchi renali, comunicanti con gli spazi celomatici in rapporto con le gonadi (Anfineuri e Cefalopodi) o con il pericardio. Il sistema nervoso consta di tre paia di gangli principali, tra loro connessi con cordoni nervosi: gangli cerebroidi, pedali e viscerali; ai quali si aggiungono due paia di gangli: pleurali e parietali. I gangli cerebroidi e quelli pedali sono in rapporto tra di loro per mezzo di una commissura e con i gangli cerebroidi di ciascun lato per il tramite di due cordoni (commissure cerebropedali). I gangli viscerali sono uniti a quelli cerebroidi per mezzo di due cordoni nervosi ventrali (commissure cerebroviscerali) e sono in relazione con l’organo di senso olfattorio (osfradio). Nei vari gruppi si hanno disposizioni diverse, in conseguenza dell’avvicinamento e della fusione dei gangli, della riduzione di alcuni di essi, o della loro concentrazione nella parte anteriore del corpo in relazione alla posizione degli organi di senso. Questi sono rappresentati dagli occhi, spesso di struttura complicata (Cefalopodi), dalle statocisti e dagli osfradi.

I M. sono ermafroditi o bisessuali; nelle forme ermafrodite si ha di regola la dicogamia. Le gonadi, pari durante lo sviluppo, e in seguito impari, si sviluppano dalla parete celomatica; i prodotti sessuali si raccolgono nel pericardio e giungono all’esterno o attraverso i dotti escretori dei nefridi, o per condotti propri. L’uovo ha segmentazione spirale, spesso ineguale, nei Cefalopodi discoidale. La larva tipica dei M. (che non si forma nei Cefalopodi) è il veliger, simile alla trocofora degli Anellidi, caratterizzato da una corona di ciglia, il velum, che circonda il lobo preorale.

Filogenesi e sistematica

Secondo la classificazione tradizionale, i M. comprendono le classi (v.fig.): Anfineuri (da alcuni divisa in Poliplacofori e Aplacofori), Monoplacofori, Gasteropodi, Scafopodi, Bivalvi, Cefalopodi, di cui le ultime quattro costituiscono il gruppo dei Conchiferi. Alcune revisioni sistematiche degli ultimi decenni del 20° sec. propongono una classificazione alternativa: il phylum è suddiviso nei sottophyla degli Scutopodi e degli Adenopodi. Gli Scutopodi comprendono la sola classe dei Caudofoveati (separata dagli Aplacofori), mentre gli Adenopodi sono ulteriormente suddivisi nelle superclassi degli Eterotecti (con le classi Solenogastri e Poliplacofori) e dei Conchiferi. Tale classificazione è basata sullo studio delle parentele esistenti tra i M. e altri gruppi: i Poliplacofori non presentano una ridotta metameria riconducibile a quella degli Anellidi, che aveva fatto pensare a una derivazione dei M. da questi ultimi, bensì una seriazione secondaria di organi. Si è dunque supposta l’esistenza di un antenato (archeomollusco), con movimento strisciante e con organizzazione strutturale intermedia tra quelle dei M. e dei Platelminti Turbellari: con corpo depresso e dotato di un’ampia superficie ventrale, ricca di ghiandole mucose e provvista di ciglia. La superficie dorsale potrebbe essere stata chitinosa, e gli organi interni raccolti all’interno di una cavità palleale posteriore. Fasci muscolari sarebbero stati presenti con più strati circolari e longitudinali. A partire da questa ipotetica forma, si sarebbero sviluppate due diverse linee evolutive. La prima avrebbe portato a forme adattate alla vita fossoria, vermiformi e con riduzione dell’organo locomotorio ventrale. Tale condizione si osserva negli attuali Scutopodi. Altri archeomolluschi avrebbero invece continuato a muoversi liberamente, strisciando su substrati consistenti, liberando progressivamente la parte anteriore del corpo da quella ventrale e avviando una differenziazione tra il capo e il piede, come si osserva attualmente, pur se in misura più o meno evidente, in tutte le classi degli Adenopodi. Successivi passi evolutivi sarebbero stati la comparsa di placche dorsali protettive articolate (mantenute dai Poliplacofori e dagli stadi giovanili dei Solenogastri, riuniti per questo negli Eterotecti), e poi, in seguito alla fusione delle aree deputate alla formazione delle placche in una ghiandola della conchiglia, la comparsa di una vera e propria conchiglia, di cui sono provviste tutte le classi appartenenti ai Conchiferi.

Molluschicoltura

È la pratica dell’allevamento di M. eduli a scopo commerciale. Le specie più importanti che possono venire allevate sono le ostriche (ostricoltura), le cozze o mitili (mitilicoltura), Modiola barbata o cozza pelosa (modiolicoltura). Il maggior centro mitilicolo e ostricolo italiano si trova nel Mar Piccolo a Taranto; altri, pure notevoli, sono nel Golfo di Trieste, nel Lago del Fusaro e sulla costa siciliana dello Stretto di Messina.

Le coltivazioni di ostriche e quelle di mitili sono formate da 4-6 file parallele di pali piantati in fondo al mare collegati fra loro poco sotto la superficie mediante corde vegetali dette libani. Le larve dei M. si fissano ai libani e qui in condizioni opportune si accrescono rapidamente; al raggiungimento delle dimensioni i M. vengono staccati e messi in commercio.