cupola

anatomia C. diaframmatica Ciascuna delle due metà arrotondate e convesse del diaframma, il cui profilo e la cui mobilità sono ben visibili allo schermo radioscopico. C. pleurica La parte più elevata della pleura, detta anche domo o cappuccio pleurico, che riveste e sovrasta l’apice del polmone.

Architettura

Copertura a volta, definita geometricamente come la superficie generata dalla rotazione di una curva intorno a un asse verticale; a seconda delle caratteristiche della curva, arco di cerchio o di parabola, la c. può essere emisferica (a tutto sesto), ribassata, archiacuta, parabolica ecc. Come per la forma, anche per le sue varie parti, la c. fa propria la terminologia strutturale dell’arco (piano d’imposta, reni, chiave, estradosso, intradosso, spessore di una c. ecc.).

La statica della c. è basata sul mutuo contrasto degli elementi costituenti la calotta (pietre, laterizi, conglomerati di calcestruzzo, posti in opera come nelle volte) che originano una spinta verso l’esterno sugli appoggi; si differenzia, perciò, da strutture formalmente simili costruite ad anelli orizzontali sovrapposti con diametro decrescente, assoggettati alla sola forza verticale del peso (v. .). La spinta della calotta è generalmente assorbita dall’ingrossamento dei piedritti e, per c. di maggiore luce, contrastata con l’addossamento di contrafforti o speroni, o con l’affiancamento di altre c. o volte. La c. può essere rinforzata anche da catene, sia all’esterno sia all’interno. L’alleggerimento della c. può essere ottenuto con innervature nel senso dei meridiani e dei paralleli (cassettoni) o con costoloni salienti al vertice, o con strutture formate da vasi o tubi fittili. La c. può essere costituita da guscio semplice o da doppio guscio (uno interno all’altro, collegati da staffe), presentarsi estradossata o essere nascosta da un cilindro o da un prisma esterno coperto a tetto (tiburio). La sommità della c. può rimanere aperta (opàion) e sulla circonferenza del foro può essere impostata una lanterna. Il piano d’imposta della c. è circolare, perciò quando la pianta dell’ambiente da coprire è poligonale il raccordo con la struttura in elevazione si ottiene mediante pennacchi, cuffie o trombe. A volte la c. s’imposta sopra un tamburo, generalmente cilindrico.

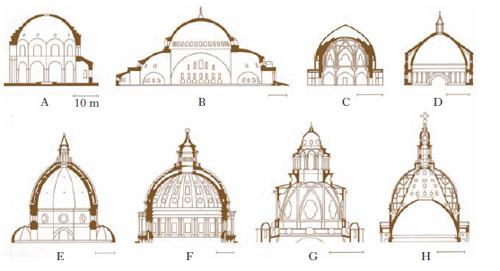

Elemento espressivo dell’architettura romana, che ne sperimenta le varie soluzioni (dalla c. ovoide del sudatorio dei Bagni Stabiani a Pompei, del 2° sec. a.C., alla c. della sala ottagona della Domus Aurea, alla struttura nervata del Tempio di Minerva Medica; fig. A), la copertura a c. si trova in vari edifici paleocristiani a Roma, a Milano, a Gerusalemme, a Ravenna. Dal 6° sec. il sistema di copertura a c. si sviluppa soprattutto nell’area bizantina in un complesso rapporto con la tradizione romana e con il mondo cristiano orientale (c. di S. Sofia a Costantinopoli; fig. B). Il rapporto con l’arte bizantina è evidente nelle c. islamiche (fig. C), ma dal 10° sec. le innervature ad arco si moltiplicano in un caratteristico gioco d’intrecci. Nell’Occidente medievale la c., spesso nascosta nel tiburio, sembra confinata alla copertura di edifici religiosi particolari come i battisteri (fig. D). Dal Quattrocento, con la soluzione fornita da F. Brunelleschi per la c. di S. Maria del Fiore a Firenze (fig. E) e poi con le ricerche incentrate sulla c. di S. Pietro a Roma (fig. F), la c., nella sua forma estradossata, viene a caratterizzare lo scenario urbano. L’uso di nuovi materiali (ferro, cemento armato) ha permesso, dall’Ottocento, soluzioni innovative (➔ volta).

Botanica

Formazione che avvolge il frutto, o un complesso di frutti, nelle piante della famiglia Fagacee, completamente (faggio, castagno), o incompletamente (querce). Deriva da una proliferazione dell’asse che porta i fiori ed esternamente è munita di squame o spine, variamente interpretate dai morfologi.

Geologia

Tipo di giacitura di alcune rocce eruttive e sedimentarie a forma di ammasso convesso di altezza variabile, talora notevole. In particolare: la c. lavica di ristagno è l’edificio a forma di domo di lava viscosa che si forma al di sopra della bocca di efflusso di un vulcano, durante un’attività effusiva lenta; la c. lavica di rigonfiamento è la c. di ristagno che si forma al di sotto di una coltre tufacea; la c. lavica di corrente è l’ammasso cupoliforme di lava che si può formare nell’ambito di una colata, per accumulo causato da un ostacolo naturale allo scorrere del magma; la c. di argilla è dovuta all’azione di dilavamento, trasporto e successivo accumulo di materiale argilloso, esercitata dalle acque meteoriche in terreni poco inclinati e non protetti da vegetazione; la c. carbonatica è l’ammasso carbonatico-organogeno, che individua una struttura a scogliera, inglobato in rocce di differente litologia.