carro armato

Veicolo munito di scafo corazzato, dotato di movimento autonomo e armato di bocche da fuoco (cannone e mitragliatrici).

Aspetti costruttivi

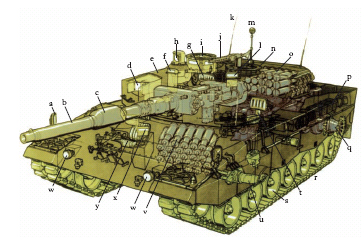

Sotto l’aspetto costruttivo, nel c. si distinguono: lo scafo, il gruppo motopropulsore, l’armamento (v. fig.).

Lo scafo è l’involucro corazzato che protegge l’equipaggio, il gruppo motopropulsore, le munizioni, i congegni accessori e serve di supporto alle armi e ai congegni esterni di traslazione. È di norma sormontato da una torretta, rotante per 360° su di un tamburo a rulli (ralla), su cui è installata l’arma principale, di solito un cannone a tiro teso. La corazzatura, che deve rientrare in limiti ragionevoli di massa, è di spessore maggiore nelle parti più esposte (fronte dello scafo e della torretta), minore nelle laterali e posteriori; di piccolo spessore in quelle superiori con vani, chiusi da portelli, per l’accesso dell’equipaggio; infine, assai leggera sul fondo. Una robusta paratia divide lo scafo in due compartimenti: anteriore e posteriore. Quello anteriore, occupato dall’equipaggio, è il vano di combattimento, attivamente ventilato dalla corrente di aria che alimenta il motore; numerosi periscopi applicati al cielo della torretta e del vano di combattimento consentono all’equipaggio una visione esterna abbastanza completa in ogni settore. Quello posteriore è il vano motore; un’eccezione è rappresentata dal c. israeliano Merkave, con vano motore anteriore.

Il gruppo motopropulsore è un sistema di propulsione a cingoli. Si sono raggiunte e superate velocità di 60 km/h con potenze di 15 kW per tonnellata di massa del c. completo. I motori, derivati da quelli d’aviazione, sono di norma a 12 cilindri disposti a V; in alcuni c. inglesi e americani sono stati adottati veri e propri motori d’aviazione, stellari o a V. Nei c. italiani e russi si è preferito il motore Diesel che, pur con lieve aumento di massa, dà una maggiore autonomia e minor pericolo d’incendio. Il motore è disposto posteriormente; ai suoi lati si trovano i serbatoi del carburante. La trasmissione del moto alle pulegge dentate motrici, che trascinano i cingoli, si effettua con cambi sincronizzati, o preselettivi, o anche completamente automatici. Nella sterzatura è inevitabile lo strisciamento trasversale dei cingoli con conseguente forte assorbimento di potenza. Tuttavia, con l’introduzione dei differenziali controllati, la manovra è resa più agevole. Le pulegge dentate motrici possono trovarsi all’estremità anteriore del c. – e in tal caso il vano di combattimento è attraversato in basso, per tutta la sua lunghezza, dall’albero della trasmissione - oppure all’estremità posteriore. Nel secondo caso, caratteristico dei c. russi e inglesi della Seconda guerra mondiale e oggi preferito, il gruppo motopropulsore è compatto e raccolto nella parte posteriore del c., senza interferire con il vano di combattimento, e il cingolo è sottoposto a trazione per una lunghezza assai minore, con conseguente minor perdita di potenza per attriti. Il c. poggia e corre sui cingoli mediante rulli portanti cerchiati di gomma. I rulli sono collegati allo scafo da sospensioni di vario tipo, con ammortizzatori elastici e limitatori di corsa. Oggi è principalmente usato il tipo introdotto sui c. tedeschi all’inizio della Seconda guerra mondiale, consistente in una barra di torsione che traversa lo scafo per tutta la sua lunghezza.

L’ armamento è normalmente costituito da un cannone, installato in torretta girevole per 360° e impiegato di norma per il tiro a puntamento diretto, e da 2 o più mitragliatrici, di cui una in genere ‘abbinata’ al cannone (disposta cioè accanto e parallelamente a esso) e una in apposita feritoia blindata nella corazzatura anteriore dello scafo (oggi soppressa nella maggior parte dei c.); una terza mitragliatrice è frequentemente sistemata, a puntamento libero, sopra la torretta per la difesa contro aerei a bassa quota o anche per il tiro terrestre. Il servizio di queste armi è assicurato dall’equipaggio, che comprende da 4 a 5 persone (3 nel carro russo T 72), munite di cuffie per il collegamento radio e comunicanti tra loro con apparecchi interfonici. Il calibro del cannone, generalmente bocca da fuoco con proietto perforante ad alta velocità iniziale e ad alto esplosivo, munita per solito di freno di bocca, adatta soprattutto alla lotta contro altri c. armati, è passato gradualmente dai 37 ai 120 mm. La necessità di fornire alle formazioni corazzate un supporto di fuoco più potente e manovrabile di quello dei c. portò a montare su telai di c. cannoni e obici di calibro fino a 155 mm capaci di puntamento indiretto.

Nacquero così le artiglierie semoventi, che differiscono nettamente dai c., poiché non hanno capacità d’urto, ma agiscono invece con la manovra del fuoco. Altri c., infine, hanno per arma principale cannoni controaerei; si dà la preferenza ad armi multiple di piccolo calibro, cioè 2 o 4 cannoni automatici da 40 mm a puntamento simultaneo.

Strategia di impiego

La strategia di impiego del c. ha subito un sensibile cambiamento determinato dalle nuove tecnologie, di cui hanno beneficiato le armi offensive nei confronti del carro. In un teatro di battaglia moderno contro i c. viene infatti impiegata una vasta gamma di armamenti quali: proiettili e razzi a carica cava a elevato potere perforante; missili filoguidati o a guida laser lanciati da terra o da elicotteri; bombe, sganciate da velivoli, in grado di individuare e raggiungere autonomamente il bersaglio; proiettili a testa indurita all’uranio sparati da appositi cannoncini a bordo di aerei. È quindi evidente che la sopravvivenza di un c. dipende dalla sua capacità di manovra e dalla sua integrabilità con altri mezzi di difesa, poiché la sola corazzatura verrebbe trapassata da tali armamenti. L’orientamento dei costruttori si è perciò indirizzato verso corazzature sì resistenti ma molto più leggere e capaci di offrire il minore angolo di incidenza nelle direzioni di sparo nemico più probabili. I diversi tipi di corazzatura si distinguono in composita, costituita da più fibre; spaziata, che prevede la presenza di un’intercapedine tra le varie lastre; balistica, di forma particolarmente sfuggente al tiro avversario e dotata di cariche superficiali il cui scoppio annulla l’effetto perforante di proiettili a carica cava. La manovrabilità e l’agilità, caratteristiche fondamentali di un c., sono messe in risalto da due parametri tipici, cioè dal rapporto potenza/massa e dal rapporto peso/area d’appoggio (pressione superficiale). Inoltre, l’attuale tendenza è verso c. muniti di sofisticati sistemi di puntamento a raggi infrarossi o laser, di prese d’aria periscopiche (Schnorchel) per il guado di corsi d’acqua profondi. Infine, il c. deve essere protetto da attacchi con armamenti nucleari o biochimici, per cui l’interno dell’abitacolo viene tenuto in sovrapressione rispetto all’esterno per evitare l’ingresso di gas tossici o di polveri radioattive; si realizzano anche intercapedini nella corazzatura per diminuire la trasmissione di calore generata da un’esplosione.