cannone

Scienza militare

Pezzo di artiglieria di calibro superiore ai 20 mm, a canna lunga, generalmente rigata e a tiro teso. Il suo impiego richiede di massima l’installazione su apposito supporto (affusto).

I primi c., risalenti agli inizi del 14° sec., erano in ferro, a canna liscia e caricamento dalla bocca (avancarica); lanciavano palle sferiche a mezzo di cariche innescate attraverso un foro (focone) praticato nella culatta. Nel 1480 vennero colate le prime bocche da fuoco in bronzo e inventati gli orecchioni, cioè i perni che escono lateralmente dalla bocca da fuoco e materializzano l’asse orizzontale, intorno al quale essa può ruotare nel piano verticale, assumendo angoli di elevazione diversi e consentendo quindi di variare le traiettorie del proietto lanciato.

L’uso del proietto sferico determinava grosse limitazioni di gittata, sia perché comportava notevoli fughe dei gas della carica di lancio, sia perché la forma sferica non è ottimale per la penetrazione in aria. L’adozione del proietto cilindrico-ogivale, ancora oggi usato, seguì l’invenzione della rigatura dell’anima della bocca da fuoco, che permette di imprimergli un moto di rotazione intorno al suo asse e quindi di stabilizzarlo giroscopicamente. La rigatura e la retrocarica, invenzioni attribuite principalmente al piemontese Giovanni Cavalli, furono gradualmente adottate nella seconda metà del 19° secolo.

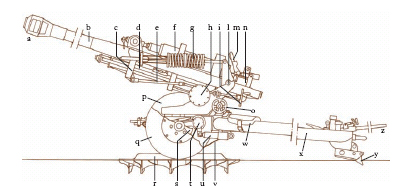

L’aumento di gittata nei c. fu legato anche all’evoluzione degli affusti; nel 1894 il francese J.-A. Deport inventò quello ‘a deformazione’, in cui rincula solo la bocca da fuoco, frenata e riportata ‘in batteria’ da freno di rinculo e recuperatore. Il tiro divenne più rapido, ma i c. non potevano assumere elevati angoli di inclinazione perché nel rinculo la bocca da fuoco avrebbe urtato il terreno. Contro questo inconveniente furono adottati due provvedimenti: la riduzione automatica della lunghezza di rinculo con l’angolo di elevazione e lo spostamento indietro degli orecchioni. Quest’ultimo però portava il baricentro della bocca da fuoco molto avanti rispetto al suo asse di rotazione e richiedeva un considerevole sforzo muscolare da parte dell’operatore addetto alla punteria in elevazione; una prima soluzione a questo problema fu il c. da 105/28, progettato in Francia nel 1913, nel quale la culla si protende notevolmente indietro e ha all’estremità posteriore una massa che equilibra il c.; ma il rimedio efficace arrivò con gli equilibratori, a molla o pneumatici. Di tale tipo è il c. illustrato in fig. 1, brandeggiabile per 360° su una piattaforma di tiro, bloccabile al suolo e ancorata al pezzo con tre funi radiali.

Nelle forze armate moderne, i c. si sono gradualmente trasformati nelle caratteristiche tecniche e d’impiego. I c. di piccolo calibro trovano uso principalmente in funzione antiaerea; a tal fine, hanno cadenze elevatissime e sono asserviti a sistemi di puntamento automatici; quelli montati a bordo dei velivoli da combattimento possono essere utilizzati anche per l’attacco ai bersagli di superficie, ricorrendo a proiettili esplosivi o perforanti. Nel settore delle artiglierie terrestri, i c. sono pressoché scomparsi, sostituiti dagli obici-cannoni, capaci di sparare a tiro teso o curvo, in funzione delle esigenze tattiche e dell’orografia del terreno. Come arma controcarro della fanteria, i c. senza rinculo sono stati sostituiti dai missili guidati, mentre c. di piccolo e medio calibro, montati su veicoli da combattimento, svolgono le funzioni di appoggio alla fanteria e di contrasto ai veicoli nemici. I c. montati sui carri armati sparano proiettili con elevatissime velocità iniziali, per massimizzare il potere perforante e rendere la traiettoria il più possibile tesa, migliorando la precisione. Tutti i c. dei carri armati sono asserviti a sofisticati sistemi di puntamento, capaci di mantenere l’arma puntata sul bersaglio anche durante la marcia su terreni accidentati. I c. navali di piccolo calibro hanno funzione antiaerea, antimissile e di contrasto al naviglio minore. Quelli di medio calibro, fra 57 e 127 mm, sono utilizzati in funzione antinave, per l’attacco di bersagli terrestri e, talvolta, come sistemi antiaereo.

Tecnica

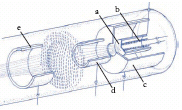

C. elettronico Dispositivo che serve per produrre un fascio collimato di elettroni (fig. 2); ne sono dotati, per es., i microscopi elettronici e i tubi a raggi catodici. È costituito da un elettrodo catodico (a), riscaldato da un filamento (b), che emette elettroni, con intensità regolata da una griglia (c), a potenziale di poco inferiore a quello del catodo, accelerati da un elettrodo (d) e focalizzati da un anodo forato (e), a potenziale relativamente elevato rispetto a quello del catodo.