alpinismo

Attività sportiva consistente nell’ascendere le montagne ricorrendo a una specifica tecnica.

Ascensioni di montagne si tentarono in ogni epoca, ma sporadicamente. L’a. in senso stretto si fa iniziare alla fine del 18° sec. quando ad affrontare le rocce e i ghiacciai non furono più soltanto i cacciatori e i cercatori di cristalli, ma appassionati spinti da agonismo sportivo e attrazione per la montagna. La vetta del Monte Bianco fu raggiunta nel 1786 da M. Paccard e J. Balmat; il Cervino fu scalato nel 1865 dall’inglese E. Whimper dal versante svizzero, due giorni prima dell’italiano G.-A. Carrel, dall’altro versante. Nelle Alpi Orientali l’attività alpinistica iniziò nel 1857 (prima ascensione del Pelmo) per opera dell’inglese J. Ball. Nello stesso anno nacque in Inghilterra il primo Club alpino, esclusivo e selettivo, seguito nel 1862 da quello austriaco e, l’anno seguente, dallo svizzero e dall’italiano. Poco dopo la metà del 19° sec. il periodo esplorativo può dirsi esaurito, almeno nella zona alpina, ed ebbe inizio il secondo periodo, in cui si tornava sulle vette più volte raggiunte, ma per nuove vie assolute o con varianti, più dirette e più difficili, o quando la montagna era in condizioni particolari (salite invernali).

Dopo il primo conflitto mondiale vi fu un rilevante aumento dell’attività da parte di alpinisti austriaci e tedeschi, ma anche italiani, che cercavano una sorta di rivincita e un’affermazione nazionalistica, favorita dall’avvento dei regimi totalitari. Negli anni 1930 le Dolomiti videro le eccezionali imprese di E. Comici (noto anche per avere messo a punto la tecnica della progressione in artificiale, in cui il chiodo non serve più soltanto come sicurezza); nella stessa zona opererà C. Maestri, spesso in arrampicata solitaria, negli anni 1950.

Dopo la Seconda guerra mondiale l’a. di punta risentì delle gravi difficoltà economiche e sociali del momento. Molti protagonisti delle imprese degli anni precedenti al conflitto erano deceduti o si erano ritirati. Gli alpinisti francesi (tra gli altri G. Rébuffat, L. Terray e L. Lachenal) furono i primi a ripercorre gli itinerari più difficili aperti, negli anni 1930 e 1940, nelle Alpi Occidentali. Qui, accanto a W. Bonatti, da molti considerato il più forte alpinista della storia, a partire dagli anni 1950 si distinsero anche gli scalatori inglesi Ch. Bonnington e D. Haston; mentre negli anni 1960 furono compiute le prime scalate invernali delle tre classiche pareti Nord: Eiger, 1961, Cervino, 1962, e Grandes Jorasses, 1963, quest’ultima a opera di W. Bonatti e C. Zappelli (le stesse tre pareti saranno scalate, nell’inverno 1977-78, in ascensione solitaria, dal francese Y. Ghirardini). Frattanto aveva avuto inizio la fase dell’a. cosiddetto eroico: nel 1953 il neozelandese E. Hillary e lo sherpa indiano Tenzing Norgay conquistarono l’Everest; l’anno successivo gli italiani A. Compagnoni e L. Lacedelli raggiunsero la cima del K2 in una spedizione avventurosa e controversa che vide protagonista anche Bonatti.

Fino alla metà degli anni 1960 l’a. fu caratterizzato dalla progressione del grado di difficoltà, soprattutto in termini ambientali (isolamento, complessità) piuttosto che di pura difficoltà di arrampicata. Si erano notevolmente raffinate le tecniche, i mezzi artificiali si perfezionavano grazie al progresso tecnologico (chiodi a pressione ecc.).

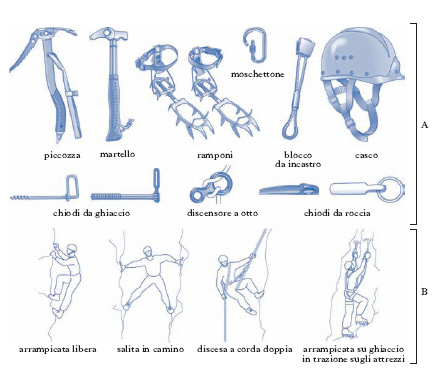

Nel 1970 C. Maestri riuscì a salire il Cerro Torre (Patagonia), una delle montagne più temute e ostili del mondo, soprattutto a causa delle terribili condizioni climatiche; la scalata gli era già riuscita nel 1959, ma gli era stata contestata a causa dell’assenza di prove certe. Negli anni 1980 si intensificò l’a. extraeuropeo, in particolare himalayano, nel quale emerse presto, come era sempre accaduto in passato in altre zone geografiche, la tendenza ad aprire vie nuove e più difficili su cime già scalate. In tale contesto sono da ricordare le imprese dell’italiano R. Messner, il quale tra il 1975 e il 1986 scalò, nella maggior parte dei casi in ascensione solitaria e senza respiratori per l’ossigeno, tutte le cime oltre gli 8000 metri. Nel corso degli anni 1990 lo sviluppo di materiali sempre più sofisticati, leggeri e resistenti evolutisi rapidamente a partire dagli anni 1970, ha notevolmente favorito l’attività alpinistica (fig. A). Le tecniche già sperimentate (fig. B), associate a moderne metodologie di allenamento, hanno consentito imprese di elevate difficoltà tecniche, quasi sempre sostenute finanziariamente dalle case produttrici di materiali e volte soprattutto ad attirare l’attenzione dei mezzi di informazione.

Nello stesso periodo si sono affermate nuove discipline, come l’ascensione di cascate di ghiaccio e il free climbing. Quest’ultimo sport (arrampicata libera) prevede che si affronti la progressione con il solo utilizzo del corpo (mani nude, piedi con speciali scarpette, ma anche appoggiando e incastrando parti del corpo intero), usando l’attrezzatura (corde, imbrago, moschettoni ecc.) solo per l’assicurazione. Si contrappone alla arrampicata in artificiale, nella quale si usano cordini, chiodi e altri attrezzi per crearsi appigli o appoggio.

Scala Welzenbach Negli anni 1920 l’alpinista tedesco W. Welzenbach elaborò una scala di valutazione delle difficoltà alpinistiche in numeri romani, dal I (facile) al VI (estremamente difficile), ulteriormente suddivisi in superiore e inferiore (+ e −). Tale sistema fu in seguito adottato ufficialmente dall’UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche). Il sesto grado era considerato il limite insuperabile delle possibilità umane. Solo nel 1978 fu riconosciuto il VII grado e si decise di lasciare aperta la scala, accettando che il limite potesse essere ulteriormente spostato. Attualmente le difficoltà dell’arrampicata sono valutate in maniere diverse nei vari paesi del mondo. In Italia si usano due scale differenti, entrambe aperte verso l’alto: la prima è la scala UIAA, che misura la difficoltà di un passaggio o di una lunghezza di corda in ambiente selvaggio o con qualche adattamento in ambiente sportivo; la seconda è la cosiddetta ‘scala francese’, adatta a valutare terreno con protezioni fisse (arrampicata sportiva). La tabella UIAA oggi va dal I− all’XI+ e comprende quindi 33 gradini (I−, I, I+, II−, II, II+, III− ecc); la tabella francese parte dal 3a, giunge oggi al 9a consolidato e consta di 37 gradini (3a, 3a+, 3b, 3b+, 3c, 3c+, 4a, 4a+ ecc.).