stele

Archeologia

Lastra oblunga di marmo o pietra con decorazioni, bassorilievi, iscrizioni e simili, piantata ritta nel terreno o su base, per ricordare un seppellimento (s. funeraria), lo scioglimento di un voto (s. votiva, presso santuari), un fatto memorabile avvenuto nel luogo, per indicare un termine di confine ecc.; la s. fu diffusa soprattutto nell’antichità, ma anche in epoca moderna si sono scolpite e si scolpiscono s. funerarie o commemorative, spesso ispirandosi a forme antiche.

In Mesopotamia (3°-2° millennio a.C.) la s. ha essenzialmente fine celebrativo o culturale; in Egitto invece, pure a partire dal 3° millennio, è prevalente sugli altri l’uso funerario. Tale uso è il più diffuso anche in Grecia dove, nel periodo arcaico, la s. è una lastra di marmo squadrata, rettangolare, allungata, su una base, sormontata da una palmetta e talvolta da una sfinge; nel 6° sec. a.C. vi appaiono le prime figure dipinte o scolpite a rilievo piuttosto basso. Nel 4° sec. a.C. dal bassorilievo si passa all’altorilievo e la s. assume il carattere di un’edicola con due o tre figure aggruppate. In piena età ellenistica in alcune parti del mondo greco si diffonde l’uso delle s. funerarie dipinte. L’uso della s. in Italia è già affermato durante la civiltà villanoviana, con esempi di arenaria non digrossata (Novilara, Siponto). Un gruppo stilisticamente molto compatto è offerto dalla Daunia, che fra il 7° e</int> il 6° sec. a.C. presenta una produzione autonoma e originale. In Etruria si riscontra un’evoluzione della s. funeraria parallela a quella greca. Nel mondo romano l’uso della s. funeraria si generalizza: è rettangolare, spesso con timpano, iscrizione, composizione figurata e busto-ritratto. Come segnacolo funerario, le s. si rinvengono in area fenicio-punica, in India e in Cina.

Botanica

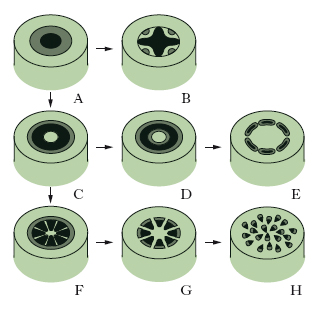

Regione centrale dei fusti e delle radici, caratterizzata dalla presenza dei fasci vascolari e delimitata da un periciclo e da un’endodermide. In base a conformazione, numero e tipo dei fasci, si distinguono vari tipi di stele. La protostele, o aplostele o s. primitiva, consta di un solo fascio formato da un cordone di tessuto xilematico (che, in sezione trasversale, si presenta circolare, triangolare, stellato o irregolarmente lobato) circondato da un cilindro floematico; si rinviene nei primordi di quasi tutte le Felci attuali e in molti gruppi di Pteridofite estinte (Psilofitopside). L’actinostele, o s. raggiata, è una modificazione della precedente, dovuta all’incunearsi dello xilema, verso la periferia, nel cilindro floematico, che risulta così scomposto in vari fasci. Si trova nelle radici di tutte le piante cormofitiche, viventi e fossili, e nel fusto delle Licopodiali e di Psilotum. La sifonostele presenta un cilindro parenchimatico pieno (detto midollo) avvolto da un cilindro cavo xilematico, a sua volta racchiuso entro il cilindro floematico; si distinguono la sifonostele ectofloica, se il floema è solo all’esterno dello xilema (alcune Felci come Gleichenia), e la sifonostele anfifloica (o solenostele), se il floema si trova anche all’interno, accompagnato anche qui da periciclo e da endodermide (in Marsilea). La dictiostele si trova in molte piante in cui il cilindro xilematico presenta un’interruzione del tessuto legnoso in forma di fessura più o meno ampia, detta lacuna fogliare, al di sopra di ogni traccia fogliare (nelle Pteropside); in seguito alla comparsa delle lacune fogliari lo xilema si presenta come un reticolo, circondato da floema e da periciclo anche dal lato del midollo, e perciò nella sezione trasversale si vedono tanti fasci del tipo protostelico, ognuno provvisto di periciclo e di endodermide; questo tipo di s. è caratteristico della maggioranza delle Felci. L’eustele, propria delle Gimnosperme e delle Dicotiledoni, è caratterizzata da una cerchia di fasci collaterali. Si può ritenere derivata dalla sifonostele ectofloica (e precisamente dal tipo che si ha nelle Osmundali, cioè cilindro xilematico diviso in vari fasci, separati da raggi midollari). L’atactostele, propria delle Monocotiledoni, è derivata dall’eustele; si distingue per la presenza di numerosi fasci collaterali non disposti in una cerchia, bensì distribuiti in tutta la sezione trasversale. Sono stati distinti alcuni altri tipi di s., particolarmente nelle Pteridofite, alcuni dei quali sono termini intermedi fra un tipo e un altro, altri sono dovuti a diversa interpretazione, per es., meristele, aplomeristele, schizostele, polistele ecc.

La teoria stelica (o stelare) è quella secondo la quale nei fusti e nelle radici di tutte le piante cormofite esiste una s., i cui vari tipi si sono evoluti, secondo lo schema in fig., dalla protostele. Questa teoria si fonda su molti studi riguardanti l’ontogenesi della s. nelle piante viventi e sullo studio comparato delle s. di queste e particolarmente delle forme estinte (diversi gruppi di Pteridofite). Nella successione dei diversi tipi di s., dalla protostele all’eustele, si nota il progressivo spostamento, nel fusto, del tessuto legnoso dal centro verso la periferia, e nel contempo la scissione dell’unico fascio vascolare primitivo in vari fasci, e ciò in seguito all’interposizione di tessuto parenchimatico (midollo, raggi midollari).