Papua Nuova Guinea

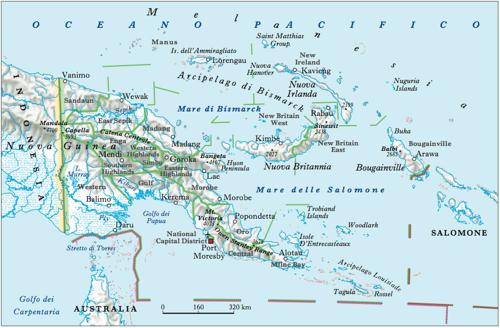

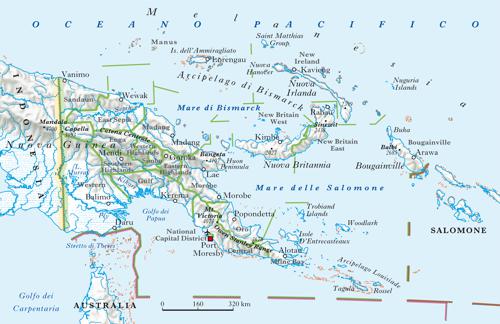

Stato dell’Oceania, il cui territorio include tutta la sezione orientale della Nuova Guinea, l’Arcipelago di Bismarck con le isole dell’Ammiragliato, le Salomone settentrionali, le isole D’Entrecasteaux, Trobriand, Woodlark e l’Arcipelago Luisiade, oltre a numerose isole minori. Il confine terrestre con l’Indonesia (la sezione occidentale della Nuova Guinea appartiene dal 1963 all’Indonesia ed è divisa nelle due province di Papua e Papua occidentale), quasi ovunque rettilineo, è puramente convenzionale.

Per le caratteristiche fisiche ➔ Nuova Guinea.

Popolazione

L’incremento demografico, lento nel tempo per il concorso di circostanze diverse tra cui le malattie endemiche che falcidiavano gli indigeni, ha poi invertito la tendenza e il tasso di crescita medio annuo è salito al 2,1 % (2008), quasi unicamente grazie al contributo dell’incremento naturale, poiché permangono scarsissimi i flussi immigratori. La densità di 13 ab. per km2 dice ben poco sull’effettiva distribuzione della popolazione, in quanto ad aree dove la presenza umana è estremamente rarefatta, come in quelle retrostanti al Golfo di Papua, se ne contrappongono altre in cui si toccano valori elevati, come nel caso delle valli montane (Highlands), comprese fra 1500-2200 m di altitudine, o dei centri urbani, sorti per lo più sulla costa. Prima dell’arrivo degli Europei la popolazione formava un insieme di piccole comunità politicamente frazionate, che si dedicavano a una orticoltura molto arcaica. Dagli anni 1970 si è manifestata una progressiva tendenza all’urbanizzazione, e parallelamente all’abbandono dell’antica organizzazione sociale, ma i fenomeni di modernizzazione sono nel complesso piuttosto contenuti e non hanno comportato una decisa crescita urbana (la popolazione urbana è appena il 12% del totale). I maggiori centri, oltre alla capitale Port Moresby, sono Lae e Madang sull’isola maggiore e Arawa nell’isola di Bougainville. Dai primi anni del 21° sec. si va inoltre accentuando lo squilibrio demografico a favore della frangia costiera orientale, a scapito sia delle zone interne sia delle regioni affacciate sul Golfo di Papua (eccetto l’area della capitale) sia, infine, dell’area di confine con la parte indonesiana della Nuova Guinea, dove si risentono gli effetti delle tensioni e degli scontri che hanno luogo oltre confine.

Lingue ufficiali sono l’inglese, un pidgin inglese e lo hiri-motu, ma nel paese si parla un gran numero di dialetti papuani e melanesiani.

Religioni largamente prevalenti sono la protestante e la cattolica, sebbene i tradizionali riti animisti presentino un’ampia diffusione.

Condizioni economiche

Raggiunta l’indipendenza (1975), strumenti indispensabili per lo sviluppo socio-economico del paese sono stati gli aiuti internazionali sotto forma di capitali e di tecnologie in grado di fornire profitti immediati. Pur in condizioni di dipendenza dalle aree più industrializzate, il paese ha visto dunque svilupparsi alcuni comparti produttivi (fra cui soprattutto quello minerario, oltre all’agricoltura di piantagione), progressivamente consolidatisi. Società straniere, in particolare giapponesi, australiane, statunitensi e tedesche, sono intervenute, secondo un ‘codice’ di regolamentazione approntato dal governo, nella realizzazione di un settore industriale di base, ivi compreso lo sfruttamento minerario, a fianco di imprese locali impegnate nelle attività agricole, commerciali e industriali. Alla raccolta dei prodotti spontanei, un tempo unica fonte di sostentamento della popolazione, si sono affiancate via via l’agricoltura di sussistenza, talora vincolata all’antico sistema del debbio ma ormai praticata anche nelle piccole e medie aziende con metodi nuovi, e quella speculativa, avviata dai coloni europei tanto sulle fertili pianure costiere quanto sull’altopiano e, dopo l’autonomia, introdotta pure nelle imprese contadine indigene. Fra le colture per l’autoconsumo emergono batata, cereali (riso, mais, sorgo), manioca, arachide, ortofrutticoli. Il resto della produzione agricola è indirizzato verso le colture destinate all’esportazione (caffè, cacao, noci di cocco). Scarso è il peso dell’allevamento, soggetto tuttavia a moderne sperimentazioni e rivolto soprattutto ai suini, agli animali da cortile e ai bovini. Notevoli le risorse delle foreste (82% della superficie), ma lo sfruttamento è troppo sostenuto e in buona parte anche illegale, circostanza che determina gravi problemi ambientali. L’attività estrattiva rappresenta la principale fonte di entrata del paese: fornisce rame (isola di Bougainville), oro (Porgera, Ok Tedi, Lihir), argento e petrolio (Hedinia, Agogo). Limitatissima è l’attività industriale, con pochi impianti nei settori alimentare (zucchero), meccanico e del legno. Se da una parte dunque la situazione economica della P. presenta prospettive di crescita favorevoli, varie condizioni ostacolano il decollo dello sviluppo: la dipendenza dalle produzioni minerarie e forestali, caratterizzate da basso valore aggiunto e prevalentemente garantite da imprese straniere, che non dà luogo a fenomeni di accumulazione né a reinvestimenti nel settore manifatturiero; la carenza di infrastrutture territoriali; il naturale isolamento, cui si è solo in parte ovviato con un accordo di libero scambio con l’Australia (1991) e con l’ingresso (1993) nell’APEC; i crescenti effetti della deforestazione, benché assai meno sensibili che nella metà occidentale della Nuova Guinea; il contenzioso tra popolazioni locali e imprese concessionarie delle attività minerarie e forestali, a proposito dei diritti di proprietà della terra; infine, i gravi episodi di siccità che hanno ripetutamente colpito il paese, soprattutto nella regione degli altopiani. Inoltre, assai gravi da anni sono i contraccolpi del confronto in atto nelle province indonesiane e le conseguenze dei tentativi indipendentistici dell’isola di Bougainville.

Le comunicazioni più funzionali sono quelle marittime, che possono contare su numerosi porti per i collegamenti con Australia, Nuova Zelanda e USA, e quelle aeree che si appoggiano per il traffico passeggeri ad aeroporti (il principale è quello di Port Moresby) o semplici piste di atterraggio dislocati in parecchie località del paese. Assai carenti le vie di comunicazioni terrestri: mancano del tutto le ferrovie e le strade (ca. 20.000 km) sono solo in minima parte asfaltate.

Storia

Lo Stato è costituito da due regioni originariamente distinte. Il Papua, già protettorato britannico (1884-1906), poi colonia australiana, e gli arcipelaghi costitutivi della Nuova Guinea di NE, ex colonia tedesca, amministrati dall’Australia dal 1914 (dal 1921 con mandato della Società delle Nazioni). Dopo l’occupazione giapponese (1941-45), l’ONU affidò i territori all’Australia in amministrazione fiduciaria e nel 1949 fu stabilita un’amministrazione congiunta che delimitava il Territorio di Papua e Nuova Guinea. Nel 1971 il territorio assunse l’attuale denominazione, nel 1973 ottenne l’autogoverno e il 16 settembre 1975 la piena indipendenza. Da allora si succedettero governi di coalizione in un quadro politico sostanzialmente stabile. Nel corso degli anni 1990 uno dei problemi principali del paese fu il riesplodere del movimento secessionista nell’isola di Bougainville, guidato dal Bougainville revolutionary army (BRA). Nel 1998 si giunse alla firma di un accordo che prevedeva la cessazione delle ostilità, ma l’ala più estremista del BRA rifiutò di deporre le armi. Sul piano internazionale il paese, pur mantenendo un rapporto privilegiato con l’Australia, intensificò le relazioni con l’Europa e gli USA, mentre la dura repressione indonesiana del movimento indipendentista papuano nell’Irian mantenne tesi i rapporti tra i due Stati. Nel dicembre 1998 fu costituito a Bougainville un governo di riconciliazione, al quale aderirono, però, solo alcuni dei leader del movimento indipendentista. Nel corso del 2000 proseguirono i negoziati con il movimento indipendentista e nel 2001 fu firmato un accordo di pace che prevedeva il futuro svolgimento di un referendum sullo stato dell’isola. Le elezioni legislative del 2002 videro il ritorno al potere di M. Somare, padre dell’indipendenza nazionale. Il suo governo, che ha fronteggiato una situazione sociale esplosiva, caratterizzata dal dilagare della criminalità e dell’AIDS, è stato confermato dalle elezioni del 2007. Nel marzo 2011, a seguito della protratta assenza di Somare dal Paese, dovuta a problemi di salute, il Parlamento lo ha rimosso dall'incarico nominando primo ministro P. O’Neill, leader del partito all'opposizione People's National Congress; la Corte suprema, inizialmente espressasi a favore del reintegro in carica di Somare, nel dicembre ha stabilito la legittimità della nomina di O’Neill, ribadita dalle elezioni parlamentari del giugno-luglio 2012 che hanno registrato la vittoria del People's National Congress guidato da O’Neill, riconfermato nella carica di premier dopo le elezioni dell'agosto 2017. Una grave crisi politica scaturita da un accordo sullo sfruttamento del gas siglato con le società Total ed ExxonMobil, e giudicato dall'opposizione sfavorevole agli interessi nazionali, ha costretto nel giugno 2019 il premier a rassegnare le dimissioni, subentrandogli nella carica R. Marape, già ministro delle Finanze, riconfermato nella carica a seguito delle consultazioni del luglio 2022.