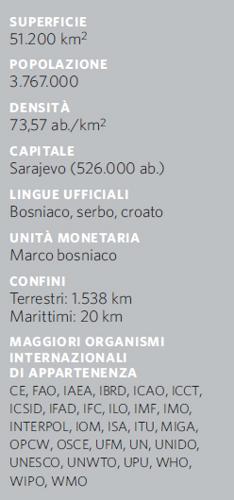

Bosnia ed Erzegovina

Repubblica già appartenente alla Iugoslavia, proclamatasi indipendente nel 1992. È formata dalle due regioni fisiche e storiche della Bosnia (➔) e della Erzegovina (➔).

Aspetti geografico-politici

In base agli accordi di Dayton (1995), lo Stato ha conservato il territorio già appartenente alla Repubblica federativa iugoslava di Bosnia ed Erzegovina, ma è stato suddiviso in due entità distinte: la Repubblica Serba (Republika Srpska) e la Federazione croato-musulmana (Federacija Bosne i Hercegovine), rispettivamente con il 49% e il 51% del territorio.

La Repubblica Serba, di forma assai irregolare, comprende le regioni più settentrionali (confinanti con la Croazia) e più orientali (limitrofe alla Serbia e al Montenegro), la cui continuità è interrotta a N dal distretto di Brčko che, conteso fra le due entità federate, è governato direttamente dall’amministrazione internazionale. La Federazione croato-musulmana è nel complesso più compatta, ma presenta due exclave nel N e una maggiore frammentazione etnica: dei dieci cantoni in cui è suddivisa, cinque sono a maggioranza bosniaca, tre a maggioranza croata e due misti. La divisione in due entità federate mira a rispecchiare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi etnici; ma si tratta di un obiettivo quasi illusorio, in un paese che è sempre stato un crogiolo di popoli diversi e continua a esserlo pur dopo le tragiche operazioni di ‘pulizia etnica’; anche nelle aree etnicamente più omogenee sono tuttora presenti diverse enclave di altra etnia. La capitale Sarajevo ospita anche gli organi politici dell’entità croato-musulmana, mentre quelli dell’entità serba (di fatto semi-indipendente) hanno fissato la propria sede prima a Pale, quindi a Banja Luka.

La B. ed E. ha un modesto sbocco sul mare, garantito da un corridoio, largo una ventina di chilometri, che raggiunge la costa a Neum, a S della foce della Narenta, fra due tratti di territorio croato e di fronte alla penisola croata di Sabbioncello.

Popolazione

Nel 2005, secondo stime delle Nazioni Unite, gli abitanti erano circa 600.000 in meno rispetto a quelli rilevati al censimento del 1991. Il calo demografico è conseguenza della lunga guerra civile, che ha provocato circa 300.000 vittime e l’esodo, in parte temporaneo in parte definitivo (con formazione di grossi nuclei di rifugiati in Serbia e in Croazia), di circa 1.900.000 persone. L’attuale popolazione è stimata in circa 3.752.000 abitanti e il tasso di crescita naturale è oggi negativo (-2%). Massicci sono stati gli spostamenti interni, diretti verso i centri urbani, che complessivamente ospitano quasi metà della popolazione; le dimensioni urbane sono piuttosto modeste, a eccezione di Sarajevo (nel 2009 la popolazione del cantone di Sarajevo era stimata in 423.645 ab.) e di Banja Luka.

Il 44% degli abitanti è costituito da Bosniaci (già censiti come Musulmani: nome che, già ai tempi della ex Iugoslavia, trascendeva il significato religioso per assumere quello di vera e propria nazionalità), il 31% da Serbi, il 17% da Croati e il resto da vari gruppi, tra i quali il più consistente è quello dei Montenegrini. La diffusione ubiquitaria del serbo-croato, parlato prevalentemente nella sua varietà bosniaca, assicura la sostanziale unità linguistica. Le percentuali relative alle nazionalità sono indicative anche della composizione della popolazione per religione: i Bosniaci sono quasi tutti di fede islamica sunnita, i Serbi cristiana ortodossa e i Croati in assoluta prevalenza cattolici (18%).

Condizioni economiche

Nell’ambito della vecchia Iugoslavia, l’allora Repubblica federata di Bosnia ed Erzegovina stava lentamente trasformandosi da paese rurale in paese dotato di industrie (metallurgia), la cui nascita era legata alle risorse del sottosuolo (carbone, lignite, minerali metallici). La guerra ne ha sconvolto o distrutto il tessuto economico-territoriale, in particolare le infrastrutture. L’economia del paese dipende ancora – per la sopravvivenza e per la ricostruzione – da sovvenzioni estere, in massima parte erogate dall’UE (circa l’8% del PIL nel 2004), ma le condizioni istituzionali e produttive del paese sono in miglioramento e la ripresa di attività sospese o annichilite in tempo di guerra ha determinato un’intensa crescita economica e l’abbattimento dell’inflazione. Il lento ristabilirsi di condizioni economiche vitali si accompagna alla graduale risalita del reddito medio per abitante, che era tracollato a livelli bassissimi; il tasso di disoccupazione supera però il 27%, la produzione industriale (metalmeccanica, chimica, elettronica, del legno) è ancora lontana dai livelli prebellici e i consumi sono eccessivamente bassi: valori, tutti, particolarmente negativi nelle aree incluse nell’entità serba. Vanno tuttavia segnalate due circostanze che attenuano in parte la gravità del quadro: una quota consistente dell’economia si colloca in un contesto informale e dunque sfugge alla contabilizzazione statistica, ma agisce nel sostenere la popolazione; gli indicatori sociali e di sviluppo umano, consolidati all’epoca dell’appartenenza alla Iugoslavia, sono in proporzione molto più positivi di quanto non appaia al momento lo stato economico del paese: esistono, cioè, le condizioni di ‘capitale umano’ per una ripresa economica effettiva, benché la forte emorragia migratoria abbia interessato proprio i settori più scolarizzati e specializzati della popolazione.

Storia

Dal 1946 una delle sei repubbliche federate della Iugoslavia, la B. ed E. risentì con particolare violenza della sua dissoluzione (1991). All’indomani dell’indipendenza – proclamata il 6 aprile 1992 dal presidente della Repubblica A. Izetbegović, del musulmano Partito d’azione democratica (SDA, Stranka Demokratske Akcije) – divenne teatro di un sanguinoso conflitto, durato fino al novembre 1995. Non fu una guerra fra eserciti regolari: fra i nazionalisti di tutti gli schieramenti prevalse la volontà di rendere le aree conquistate etnicamente omogenee, con la conseguenza che la violenza si diresse in maniera estremamente cruenta contro la popolazione civile, annullando qualsiasi dialogo e il rispetto della realtà multiculturale del paese.

La secessione era stata avversata dal Partito democratico serbo (SDS, Srpska Demokratska Stranka), che intendeva salvaguardare le proprie relazioni con Belgrado e con le altre aree serbe, e rifiutava la prospettiva di vedere i serbo-bosniaci divenire una minoranza in uno Stato indipendente a componente etnica maggioritaria musulmana. Il 7 aprile 1992, con l’appoggio del presidente della Serbia S. Milošević, R. Karadžić (leader del SDS), occupato circa il 70% del territorio bosniaco, proclamò la nascita della Repubblica serba di B., con capitale Pale. In risposta, il 15 maggio i Croato-bosniaci autoproclamarono la Comunità croata di Herceg-Bosna, con capoluogo Mostar Ovest e presidente M. Boban, leader della Comunità democratica croata (HDZ, Hrvatska Demokratska Zajednica). In campo musulmano, una fazione secessionista, guidata da F. Abdić, dichiarò autonoma la zona di Bihać. Alla fine del 1992 sotto il controllo del governo di Izetbegović non rimaneva che il 9% circa del territorio bosniaco.

Forze di interposizione dell’ONU (United Nations Protection Force, UNPROFOR) furono dispiegate a Sarajevo sotto assedio serbo e in altre zone del paese fin dal giugno 1992, mentre la comunità internazionale favorì un progressivo accrescimento del ruolo militare della NATO che per un anno, dal dicembre 1995, dispiegò in B. ed E. l’IFOR (Implementation Force). Nel febbraio del 1993 la gravità delle violenze commesse (massacri, stupri di massa ai danni delle donne musulmane, campi di concentramento per i civili) indusse l’ONU a istituire un tribunale sui crimini di guerra nella ex Iugoslavia. Il 1994, con le prime vittorie delle forze governative bosniache appoggiate dai Croato-bosniaci, fece registrare un primo mutamento nei rapporti di forza tra le fazioni belligeranti, mentre l’accresciuta pressione diplomatica statunitense portò Croato-bosniaci e Musulmani a un accordo per la costituzione di una Federazione croato-musulmana, siglato a Washington il 18 marzo 1994 dal presidente croato F. Tudjiman e dal presidente bosniaco Izetbegović. Nel corso dei primi mesi del 1995 i combattimenti si intensificarono. L’attacco più drammatico venne sferrato a Srebrenica, che i Serbo-bosniaci presero l’11 luglio 1995 dopo un assedio di quasi tre anni, e dove il massacro pianificato dal generale R. Mladić fece circa 7000 vittime. Nei primi giorni di settembre fu lanciato uno schiacciante attacco delle forze aeree NATO contro i Serbo-bosniaci. Il ridimensionamento delle posizioni di questi fu accompagnato da un progressivo avanzamento del processo negoziale e alla fine di ottobre ebbero inizio a Dayton (USA) le trattative di pace. Il 21 novembre, Milošević per i Serbi, Tudjiman per i Croati e Izetbegović firmavano un accordo di pace (ratificato a Parigi il 14 dicembre) che permetteva la cessazione delle ostilità. Quattro anni di combattimenti avevano comportato la devastazione di quasi tutte le città bosniache, circa 200.000 morti, un numero incalcolabile di feriti e invalidi, e 2.700.000 fra profughi e sfollati.

Gli accordi di Dayton confermarono di fatto la situazione creata dalla guerra, prevendo la formazione di uno Stato bosniaco diviso in due entità, la Federazione di B.ed E. (croato-musulmana) e la Repubblica serba, e retto da una presidenza collegiale, costituita da tre membri (uno musulmano, uno serbo e uno croato), che a rotazione ne sarebbero stati a capo. Fu inoltre dispiegata una forza di peace-keeping guidata dalla NATO e stabilita la presenza fino al 2007 di un Alto rappresentante dell’ONU. Le prime elezioni generali si svolsero nel settembre 1996 e Izetbegović fu eletto presidente della Presidenza collegiale. La situazione rimaneva tuttavia critica: il paese era regolato da 13 Costituzioni (della B.ed E., delle due entità e dei 10 cantoni della Federazione di B. ed E.), disponeva di tre eserciti e in esso circolavano 4 monete (il dinaro bosniaco, il dinaro iugoslavo, la kuna croata e il marco tedesco), cui si aggiunse, dall’aprile 1998, il marco convertibile. L’economia era nel caos e le ripercussioni sociali sempre più gravi.

Le elezioni svoltesi nei dieci anni successivi hanno confermato, con la generale preponderanza dei partiti nazionalisti, una geografia politica che segue le linee etniche, in un clima di contrapposizione fra le diverse comunità: in tale contesto vanno anche collocati il ritiro del mandato, nel 2001, al rappresentante croato della presidenza collegiale A. Jelavic, favorevole alla secessione della componente croata del paese, le minacce di secessione avanzate nel 2006 dai leader serbo-bosniaci dinanzi alla paventata riduzione dell’autonomia della componente serba e soprattutto la bocciatura da parte del Parlamento di Sarajevo del progetto di Carta costituzionale mirato a ridurre l’eccessiva autonomia delle due entità che formano lo Stato. Dopo quattro anni di stallo nel processo riformatore – incentrato in particolare sull’adozione della Costituzione – alle elezioni generali dell’ottobre 2010 i moderati B. Izetbegović per la comunità bosgnacca e Ž. Komšić per la comunità croata sono stati eletti alla presidenza tripartita insieme al rappresentante della comunità serba N. Radmanović. La realtà politica successiva ha visto sempre più radicati i blocchi politici etnici invece dei partiti: alle consultazioni dell'ottobre 2018 sono stati eletti alla presidenza tripartita del Paese M. Dodik (comunità serba), S. Džaferović (comunità bosgnacca) e Z. Komšić (comunità croata), riconfermato alle consultazioni dell'ottobre 2022 e affiancato dal bosgnacco D.Bećirović e dalla serbo-bosniaca Ž. Cvijanović, mentre nel Paese il malfunzionamento della macchina statale ha continuato a rappresentare un ostacolo all’attrazione degli investimenti nel settore privato, con ricadute negative sull’economia e sull’occupazione. Dal dicembre 2019 è premier del Paese Z. Tegeltija.

Nel 2008 è stato avviato l’iter di adesione all’Unione Europea; nel settembre 2016 - stante l’avanzamento significativo nell’attuazione del programma di riforme approvato dalle autorità bosniache - il Consiglio della Ue si è espresso favorevolmente in merito alla candidatura del Paese.

Patrimonio mondiale dell'umanità unesco

Area del Ponte Vecchio di Mostar, ricostruito (2005); Ponte di Mehmed Paša Sokolović a Višegrad (2007).