big-bang

Grande esplosione primordiale dalla quale l’Universo (➔) si sarebbe formato a partire da uno stato iniziale di altissima densità e temperatura, cui sarebbe seguita una rapida espansione (v. fig.).

La teoria del big-bang

Proposta verso il 1946 da G. Gamow, trae origine dalla soluzione delle equazioni della relatività generale per un Universo omogeneo e isotropo, noto come modello di Friedmann-Lemaître (➔ cosmologia). Risolvendo all’indietro nel tempo le suddette equazioni, sotto l’ipotesi che la massa dell’Universo rimanga costante, e utilizzando l’osservazione relativa all’attuale espansione dell’Universo, si arriva infatti a un istante iniziale in cui le dimensioni dell’Universo tendono a zero e la densità di materia tende all’infinito. A questa condizione singolare segue, secondo il modello originale di Gamow, un’espansione, durante la quale la materia, originariamente costituita da soli neutroni, può essere considerata come un fluido più o meno uniforme, in equilibrio termodinamico con la radiazione, caratterizzato da una temperatura assoluta T. Questa diminuisce in modo inversamente proporzionale alla dimensione (o, più propriamente, al fattore di scala R) dell’Universo. Gli sviluppi della fisica quantistica successivi al 1950 (teoria elettrodebole, cromodinamica quantistica, grande unificazione) hanno portato a modificare la descrizione dei primi secondi della vita dell’Universo mantenendo per l’evoluzione successiva la teoria di Gamow. Questa ha fornito, in particolare, due previsioni, confermate da osservazioni sperimentali, relative rispettivamente alla temperatura della radiazione che pervade l’Universo e all’abbondanza del deuterio e degli isotopi dell’elio nell’Universo. Tali successi hanno portato verso il 1965 alla generale accettazione del b. come modello cosmologico standard (➔ cosmologia).

Riguardo alla sintesi di nuclei leggeri, R. Alpher, H. A. Bethe e Gamow osservarono in un classico lavoro del 1948, che nell’Universo primordiale l’abbondanza di neutroni liberi rende possibile la reazione n+p → D+γ, che sintetizza deuterio, e costituisce un passo essenziale per le reazioni che portano alla formazione di trizio, He3 e He4. A temperatura ~109 K il deuterio così prodotto non è più in grado di dissociarsi. Calcoli accurati forniscono abbondanze dei nuclei leggeri così prodotti significativamente superiori a quelle generate dalla nucleosintesi stellare, e in sostanziale accordo con le osservazioni.

Dall’abbondanza di elio osservata si può stimare la densità di nucleoni, N0≃1018 particelle cm–3, all’epoca in cui la temperatura era di ~109 K. Misure attuali sulla densità della materia visibile forniscono N≃10–7 particelle cm–3. Per la conservazione del numero dei nucleoni N(t)=N0R03/R(t)3 e per la citata relazione fra temperatura e fattore di scala, T ∝ R–1, si ottiene N(t)=N0(T/T0)3, da cui segue una temperatura attuale T≃5 K, secondo una stima effettuata da Alpher e R. Herman nel 1948. Osservazioni sperimentali (a partire da quelle di Penzias e Wilson, 1965) mostrano in effetti che l’Universo è pervaso da un campo di radiazione quasi isotropo, con spettro di corpo nero e temperatura T=2.7 K, in buon accordo con le previsioni del big-bang.

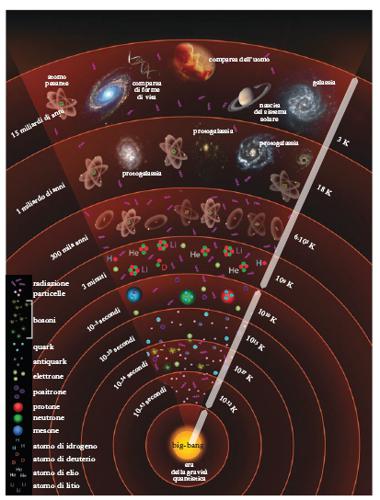

Le fasi del big-bang

La fisica quantistica non consente di definire la geometria dell’Universo durante una prima brevissima fase della sua evoluzione (circa 5∙10−43 s), fin quando le sue dimensioni furono inferiori alla lunghezza di Planck, circa 1,6∙10−33 m. Immediatamente dopo, il fluido primordiale fu governato da una forza unificata (riuniva le forze nucleari forti ed elettrodeboli) e dalla gravitazione, e l’energia della radiazione eccedeva nettamente quella delle particelle. Nel successivo microsecondo, prima l’interazione forte si separò dall’interazione elettrodebole e poi l’interazione debole si separò da quella elettromagnetica; a questo punto il fluido era costituito da quark, leptoni e bosoni (fotoni). A t≃100 ms i quark si combinarono per formare protoni e neutroni; in questa fase l’Universo era costituito essenzialmente da queste particelle (oltre a elettroni e neutrini, di massa trascurabile), e soprattutto da fotoni: si parla quindi, con riferimento all’energia dell’Universo, di era della radiazione ed era della materia. A t≃1 s, per la diminuita densità dell’Universo, le interazioni dei neutrini divennero così rare che i neutrini si disaccoppiarono dal resto della materia. Circa 10 secondi dopo, elettroni e positroni si annichilarono: rimasero solo gli elettroni eccedenti i positroni. Circa 3 minuti più tardi, ebbe inizio una fase, durata meno di 1 minuto, in cui protoni e neutroni si combinarono formando nuclei di deuterio, e questi ultimi reagirono ulteriormente sintetizzando nuclei di elio (si entra perciò nella cosiddetta era nucleare). I fotoni interagivano frequentemente con le particelle cariche; erano quindi in equilibrio termodinamico con la materia, e l’Universo era opaco. Dopo circa 300.000 anni, quando la temperatura scese a circa 10.000 K, elettroni e nuclei si combinarono, formando atomi di idrogeno, deuterio ed elio (era atomica). Diminuì così bruscamente l’interazione tra fotoni e materia, la radiazione si disaccoppiò dalla materia, non restando più in equilibrio con essa, e l’Universo divenne trasparente alla propria stessa luce. La radiazione di fondo cosmico si generò in quel momento e continuò a espandersi per poi raffreddarsi, secondo la legge sopra illustrata. Da allora la continua espansione ha sottratto energia alla radiazione e la materia è diventata dominante sulla radiazione stessa: era iniziata l’epoca della materia, che dura tuttora.