vocale

Nella grammatica scolastica e nella fonetica tradizionale, suono del linguaggio articolato caratterizzato (in contrapposizione alla consonante) dall’apertura, diversa secondo le varie vocali, del canale di fonazione, dalla continuità dell’articolazione e quindi dal fatto di essere, di norma, il centro della sillaba. I grammatici antichi diedero questo nome alle lettere greche α ι υ ο ω ε η e alle lettere latine a e i o u, in contrapposizione alle altre lettere dell’alfabeto definite σύμϕωνα in greco e consonantes in latino (in quanto queste hanno bisogno, nella pronuncia, dell’appoggio di una lettera della classe delle vocali). Le v. quindi apparivano ai grammatici antichi come suoni tipicamente sonori perché pronunciati con voce (di qui il termine, secondo i casi, di ἄϕωνα, mutae, o di ἡμίϕωνα, semivocales, per le altre lettere). I termini di v. e consonante, attraverso la tradizione medievale, sono pervenuti alla cultura moderna.

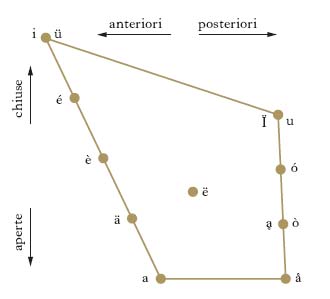

Le v. si classificano: a) secondo il grado d’apertura della cavità orale, in aperte (o larghe), semiaperte, semichiuse, chiuse (o strette); b) secondo il luogo d’articolazione (individuabile lungo l’arcata palatina in corrispondenza del punto di massima elevazione del dorso linguale), in anteriori (o palatali), centrali, posteriori (o velari); c) secondo che le labbra siano arrotondate e spinte in avanti oppure no, in procheile (o labiate) e aprocheile; d) secondo che la voce passi solo per la bocca o anche per il naso, in orali e nasali; e) secondo la presenza o la mancanza delle vibrazioni laringee, in sonore e sorde; f) secondo la durata, in brevi e lunghe. Combinando tra loro le prime due distinzioni, e giustapponendovi la terza, si può formare una figura geometrica piana, e precisamente un quadrilatero (fig. 1), ottenuto collegando con una linea tutti i punti periferici che rappresentano le varie posizioni articolatorie delle v., stabiliti riportando sull’asse delle ascisse di un sistema di assi cartesiani i valori di luogo di articolazione (palatale o velare), e sull’asse delle ordinate i valori del grado di apertura del canale orale. Il quadrilatero delle v. porta agli angoli le quattro vocali estreme i (anteriore chiusa), a (anteriore aperta), å (posteriore aperta), u (posteriore chiusa); le altre v. sono disposte lungo i lati oppure nell’interno. Il punto occupato nel quadrilatero dalle v. tipiche è segnato con un cerchietto pieno, le lettere segnate a sinistra del cerchietto rappresentano vocali aprocheile, quelle segnate a destra vocali procheile.

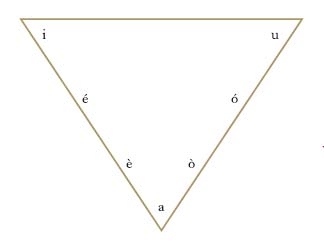

Le v. italiane sono 7: i, é, è, a, ò, ó, u. L’opposizione dell’una all’altra di esse in posizione tonica ha valore fonematico, bastando di per sé a far distinguere parole identiche in tutto il resto. In posizione atona le v. si riducono a 5, perché l’opposizione tra é ed è, e quella tra ò e ó, sono neutralizzate, avendo ogni e e ogni o fuori d’accento una pronuncia uniforme, piuttosto chiusa. In posizione semitonica, cioè sotto un accento secondario, la distinzione è solo facoltativa, nel senso che è, ò possono mantenersi aperte oppure chiudersi (es., e di mezzogiorno, o di fortemente), mentre é, ó restano sempre chiuse (es., e di ventiquattro, o di sordamente). Anche il fatto che le due coppie é-è, ò-ó siano rappresentate nella scrittura da una sola lettera ciascuna, rispettivamente e, o, contribuisce in pratica a limitare ancora di più l’efficacia dell’opposizione nell’interno di esse.

Per l’italiano, come per tutte le lingue che hanno una sola vocale con apertura massima (a), è necessario sostituire alla figura del quadrilatero quella di un triangolo (fig. 2). La distinzione tra le 7 v. italiane si regge unicamente sui criteri del grado d’apertura e del luogo d’articolazione, perché: a) u, ò, ó sono procheile, a, è, é, i sono aprocheile, sicché questo carattere in italiano è puramente accessorio rispetto a quello del luogo d’articolazione (diversamente, per es., dal francese, dove l’i di ni ‹ni› s’oppone all’ü di nu ‹nü›); b) tutte le v. sono orali, con solo una leggera nasalizzazione quando si trovano a contatto con una consonante nasale, soprattutto davanti a una nasale seguita da un’altra consonante, come conseguenza automatica della posizione nel contesto fonetico; c) tutte le v. sono sonore; d) tutte le v. sono relativamente lunghe quando sono toniche e finali di sillaba ma non di parola (per es., a di faro), sempre brevi quando manca l’una o l’altra di queste tre condizioni (per es., a di farò, di farro, di fa), senza che la differenza tra breve e lunga possa servire di per sé a far distinguere due parole (diversamente, per es., dal tedesco, dove l’ii di bieten ‹bìitën› s’oppone all’i di bitten ‹bìtën›).

Si chiamano vocalizzazione: la trasformazione di un suono consonantico in suono vocalico; la distribuzione delle vocali in uno schema consonantico, come procedimento di derivazione con valore morfologico, vitale nelle lingue semitiche; la notazione dei segni vocalici in un contesto consonantico redatto in una di quelle scritture, soprattutto semitiche, che di regola non rappresentano se non le consonanti.