tram

tram Veicolo a propulsione elettrica per il trasporto di passeggeri sulle tranvie, il cui percorso, su rotaia, si svolge totalmente o per la massima parte sulla sede stradale ordinaria.

I primi t. erano a trazione animale e con carrozzeria di legno; in seguito le strutture tranviarie si costruirono in metallo (come un complesso unico cassa-telaio). La trazione elettrica apparve, in forma sperimentale, prima all’Esposizione di Berlino (1879), realizzata dalla Siemens & Halske, poi, nel 1880, all’Esposizione di Vienna a opera di B. Egger, e a Menlo Park di T.A. Edison. La prima t. elettrica vera e propria fu installata, nel 1881, sulla linea Gross-Lichterfeld nei pressi di Berlino. Alla fine del 1890 si contavano nel mondo circa 3000 km di tranvie e, nel 1899 circa 30.000 km.

I primi t. elettrici erano a 2 assi e venivano azionati da 2 motori a corrente continua, disposti in serie o in parallelo, dando luogo così a una regolazione della velocità. L’avviamento era ottenuto collegando i 2 motori in serie e inserendo nel circuito vari resistori che poi venivano gradualmente esclusi; quindi, si collegavano i motori in parallelo inserendo di nuovo dei resistori che attenuavano l’intensità della corrente assorbita; esclusi via via questi resistori, si giungeva alla marcia in parallelo; la velocità aumentava ulteriormente riducendo il campo induttore. In seguito i t. sono stati equipaggiati con 4 motori, accoppiati in permanenza in serie 2 a 2, raggruppati su due carrelli. Pure con 4 motori di regola si sono equipaggiate le carrozze tranviarie dette articolate, costituite da 2 casse che poggiano su 3 carrelli, di cui uno in comune. Oggi si accoppiano più casse normali (10 m ca.) interponendo casse più piccole, a volte dotate di carrelli portanti a uno o due assi, con lunghezze totali superiori ai 30 m. La larghezza massima delle carrozze tranviarie oscilla tra 2,30 e 2,70 m.

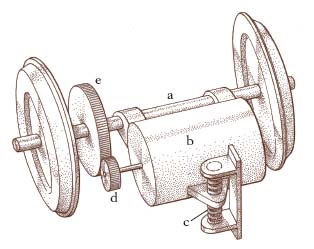

Il problema della trasmissione del moto dai motori agli assi fu risolto dall’inizio con la sospensione tipo t. (v. fig.) che manteneva molleggiato il motore, pur trasmettendosi regolarmente il moto all’asse mediante una coppia di ingranaggi riduttori di velocità. In seguito, nei carrelli, si sono adottate soluzioni che consentono la sospensione totale del motore; tra le altre, quella con i motori longitudinali e trasmissione costituita da un albero con snodo cardanico e una coppia conica ovvero ipoidale o quella, moderna, con i motori trasversali e trasmissione tramite riduttore.

Le potenze installate sono cresciute nel tempo per aumentare, più che la velocità massima, l’accelerazione media in fase di avviamento. Per evitare contraccolpi ai passeggeri, si sono realizzati avviatori che fanno crescere l’accelerazione con gradualità. Le soluzioni adottate per l’avviamento sono state applicate in frenatura, per cui ricorrono anche problemi di sicurezza. La frenatura è stata realizzata con mezzi pneumatici integrati dalla frenatura elettrica, sia di tipo reostatico, sia rigenerativa (i motori funzionano allora da generatori). I freni elettrici e meccanici sono in genere integrati da freni elettromagnetici (a pattini) che, agendo direttamente sulle rotaie, non sono vincolati all’aderenza fra le ruote e le rotaie e che danno quindi decelerazioni molto elevate; tali freni si utilizzano come freni d’emergenza (anche rilasciando sabbia per aumentare l’attrito).

Caratteristiche dei t. moderni sono: a) potenza dei motori superiore ai 100 kW per motore; b) regolazione elettronica tramite chopper, oppure con inverter a tensione e frequenza variabili; c) frenatura rigenerativa; d) utilizzo di leghe leggere e materiali compositi per l’involucro delle casse, restando la struttura delle casse in acciaio; e) impiego, oltre alla sospensione primaria con molle di gomma, di una sospensione secondaria pneumatica con autolivellamento; f) presa di corrente spesso del tipo a telaio o a pantografo con strisciante a scarpa con ampia superficie di contatto.

Le tranvie si distinguono in urbane, la cui rete è circoscritta nell’ambito di una città, e in extraurbane, la cui rete si spinge lontano dal centro urbano principale e raggiunge centri abitati vicini oppure collega tra loro più centri abitati. In Italia, molte tranvie extraurbane hanno tutte le caratteristiche tecniche, di costruzione e di esercizio, di vere e proprie ferrovie di interesse locale. Per le rotaie poste nella pavimentazione stradale vengono impiegate le rotaie con profilo detto Phoenix, che si inserisce perfettamente nella pavimentazione stradale e presenta una superficie di rotolamento per il cerchione con affiancata una gola entro cui scorre il bordino. In genere si usano pavimenti ribassati in corrispondenza delle porte ovvero per tutta la vettura per consentire una salita e una discesa più agevoli ai passeggeri. Nei tratti di sede propria viene usata la normale rotaia ferroviaria tipo Vignole, senza gola. Lo scartamento può essere normale (1435 mm) oppure ridotto (da 900 a 1000 mm). Le rotaie tranviarie possono essere collegate da traverse di legno o di cemento armato precompresso poggianti su sottofondi di vario tipo (pietrisco, blocchi di pietra, calcestruzzo, miscela di calce idrata e pozzolana ecc.) con l’interposizione di uno strato più o meno spesso di pietrischetto (salvo nell’ultimo caso). Per quanto riguarda il profilo planimetrico, i raggi di curvatura possono scendere fino a 12 m circa. Per quanto riguarda, invece, il profilo altimetrico, nelle tranvie possono ammettersi pendenze fino all’80‰.

L’alimentazione dei veicoli, di regola in corrente continua, dopo diversi tentativi si è risolta, quasi ovunque, col sistema del conduttore positivo aereo e ritorno attraverso il binario. La tensione di alimentazione varia, generalmente, da 500 a 750 V, ma non manca, in Italia, qualche esempio di tranvia extraurbana a 1200, 2200 e anche a 3000 V.