protooncogene

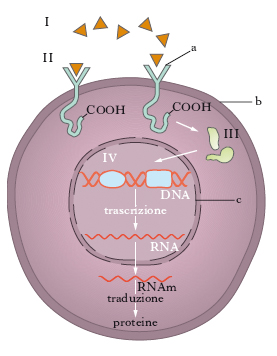

(o proto-oncogene) In biologia, gene cellulare (c-onc), omologo alle sequenze nucleotidiche identificate nel genoma dei retrovirus oncogeni (v-onc) che normalmente controlla la proliferazione cellulare. I p. possono essere convertiti in oncogeni (➔ oncogene) da alterazioni nella loro struttura o espressione. La maggior parte dei p. codifica proteine che partecipano alle cosiddette vie di trasduzione del segnale, attraverso le quali i segnali di crescita o di non crescita sono trasferiti dall’esterno della cellula al macchinario regolativo presente all’interno di essa (v. fig.). Queste proteine sono raggruppate in 4 classi.

Alla classe I appartengono i fattori di crescita (➔ fattore), ossia molecole che sono di per sé segnali di crescita. Per es., il fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF) permette la proliferazione dei fibroblasti.

Le proteine di classe II sono i recettori dei fattori di crescita; il legame dei fattori di crescita ai loro recettori innesca una serie di segnali che promuovono la crescita cellulare mediante la fosforilazione di residui di tirosina presenti in varie proteine bersaglio. I p. che codificano per tali recettori diventano oncogeni nel momento in cui subiscono una mutazione, per la quale codificano un recettore attivo che trasmette i segnali di fosforilazione anche in assenza del relativo fattore di crescita. Per es., l’oncogene erbB codifica una forma di recettore per il fattore di crescita epidermico (EGF) privo di alcune parti essenziali, quali quella extracellulare (ossia del tratto di recettore che normalmente si lega a EGF); questo recettore ‘decapitato’ agisce come se fosse perennemente legato a EGF e invia continuamente segnali di crescita, determinando una proliferazione abnorme e sregolata della cellula.

La classe III è rappresentata dai trasduttori del segnale intracellulare. Tali proteine sono localizzate all’interno della membrana plasmatica, dove si associano ai recettori dei fattori di crescita e trasmettono i segnali ai bersagli più a valle. Alcune sono tirosina chinasi, per es. le proteine codificate da src (il primo p. a essere identificato) e da abl (p. interessato nella traslocazione che determina il cromosoma Filadelfia); altre sono rappresentate dalle proteine Ras codificate dai geni ras, i quali sono rimasti invariati nel corso dell’evoluzione. Essi fanno parte di una famiglia molto ampia di geni che codificano proteine che legano il nucleotide guanina, come le proteine G (➔ proteine). Le proteine Ras sono nella loro conformazione attiva solo quando sono legate a una molecola di GTP; se sono legate invece a una molecola di GDP sono inattive. In risposta a uno stimolo esterno, Ras sostituisce il GDP con il GTP e questo cambiamento la fa passare a uno stadio attivato, durante il quale dirige la crescita cellulare. Esse rimangono in questo stadio per breve tempo, in quanto subito idrolizzano il GTP in GDP e ritornano al loro stadio inattivo. Le mutazioni che convertono ras in un oncogene non consentono al suo prodotto, la proteina Ras, di idrolizzare il GTP, per cui essa rimane bloccata nella sua forma attiva e trasmette segnali di crescita continui che determinano la proliferazione sregolata della cellula. È da notare che circa il 20% dei tumori umani contiene il gene ras attivato.

L’ultima classe di proteine codificata dai p. è quella dei fattori di trascrizione nucleari (classe IV), proteine che si legano al DNA e hanno una funzione nella trascrizione del messaggio genetico in RNA. L’espressione dei p. nucleari (ossia p. i cui prodotti si trovano nel nucleo della cellula) è strettamente regolata. Per es., geni come c-fos e c-myc sono espressi a livelli bassi nelle cellule quiescenti ma vengono attivati in risposta a mitogeni.