inno

Componimento poetico-musicale, cantato da coro e spesso accompagnato da strumenti. Caratterizzato da una struttura strofica, l’i., già nella musica greca e poi nel canto liturgico cristiano, era destinato alle celebrazioni religiose.

Letteratura

Antichità

Si chiamò i. (dal lat. hymnus, gr. ὕμνος), originariamente, una forma poetica della melica greca che, associata al canto e alla danza, invocava e pregava la divinità celebrando le virtù e le imprese degli dei; era accompagnata dalla cetra e il ritornello (efimnio) permetteva che al canto prendessero parte in coro anche gli ascoltatori. Già in Omero (Iliade X, 284-294) fra l’invocazione e la preghiera s’inserisce una parte narrativa, che in seguito divenne la parte più significativa dell’inno. Il verso usato negli i. veri e propri fu di solito l’esametro; ma si scrissero i. anche in forme più chiaramente liriche e i. furono introdotti anche nelle tragedie. Particolare importanza ebbe l’i. nell’età alessandrina, in cui Callimaco tornò alla forma esametrica (in un i. adottò il distico elegiaco); e in esametri sono gli i. orfici (che sono d’età imperiale, forse del 2° sec.). Invece gli i. di Mesomede (2° sec. d.C.) sono in anapesti, quelli di Sinesio di Cirene (4°-5° sec. d.C.) in anapesti e giambi. Accanto all’i. con funzione rituale si sviluppa poi l’i. come semplice genere letterario, per es. in alcuni carmi di Orazio; ma i. vero e proprio è, in Orazio, il Carmen saeculare.

Età moderna

In ambito letterario, il termine – già usato da L. Alamanni (16° sec.), che chiamò i. le sue odi pindariche – si diffuse tra 18° e 19° sec. per designare componimenti poetici di carattere solenne, non solo di argomento religioso ma anche profano (civile, patriottico, filosofico): per es., gli I. alle Grazie di U. Foscolo (metricamente carmi in endecasillabi sciolti), l’I. ai Patriarchi di G. Leopardi (canzone a strofe libere). I poeti romantici usarono per i propri i. lo schema metrico della canzonetta, mediato dall’esempio di G. Parini: così A. Manzoni negli I. sacri.

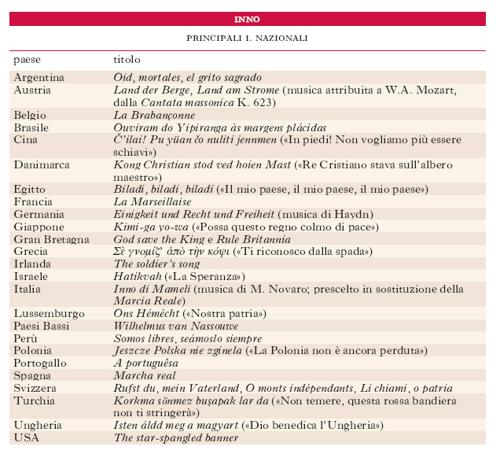

Nell’uso moderno, la parola ha assunto il significato di canto patriottico, politico, di guerra ecc., da eseguire coralmente, ispirato all’esaltazione di valori ideali, di sentimenti comuni a un popolo o a una qualsiasi comunità. Alcuni canti patriottici (a cominciare dal 18° sec.) furono prescelti come rappresentativi di questo o quel paese, assunsero carattere ‘ufficiale’ e divennero i. nazionali, destinati al canto corale o anche solo all’esecuzione musicale (v. tab.)

Religione

La parola i. fu usata nel linguaggio dei cristiani a significare dapprima anche i salmi, i canti biblici, le dossologie ecc., ma in seguito soltanto un componimento in lode di Dio, delle Persone della Ss. Trinità, della Vergine e dei santi, costituito di strofe metriche o ritmiche. L’innografia cristiana venne poi a comprendere quei canti liturgici o extraliturgici, nei quali si esprime il sentimento, la riflessione, l’amore della Chiesa e dei fedeli rispetto ai fatti e misteri della Rivelazione; in senso ristretto, quei canti strofici contenuti nel breviario, che danno espressione lirica al significato delle varie ricorrenze.

Già il Nuovo Testamento ci offre esempi di i., nel Vangelo di Luca (Magnificat 1, 46 seg.; Benedictus 1, 68 seg.; Gloria in excelsis 2, 14; Nunc dimittis 2, 29 seg.) e altrove, come nell’Apocalisse e in alcuni tratti dell’epistolario paolino (per es., I Corinzi 13). E Plinio, scrivendo a Traiano, riferisce che i cristiani usavano carmen Christo quasi deo dicere. E infatti frammenti di i. si trovano nell’epistolario di s. Ignazio d’Antiochia, e in numerosi apocrifi. Tra questi va ricordato in particolare quello di Leucio (Carino) negli Atti di Giovanni. Gli gnostici ricorsero largamente alla poesia, e vanno almeno menzionate le Odi di Salomone, insieme con l’i. dei naasseni conservato da s. Ippolito; i. scrissero Basilide, Valentino e Bardesane, con i quali ha inizio l’innografia siriaca. Ma se ne trovano anche in ambienti ortodossi. A un periodo compreso tra la fine del 4° sec. e gli inizi del 5° si può far risalire la compilazione di buona parte dell’Hymnus ambrosianus o Te Deum.

Nella letteratura greca si segnalano poi personalità come s. Gregorio di Nazianzo, Sinesio di Cirene, s. Cirillo d’Alessandria e altri, sino allo stesso imperatore Giustiniano; mentre tra i Siri emerge s. Efrem, seguito da numerosi autori, quali Balas, Severo di Antiochia ecc. Ricchissime sono l’innografia bizantina (basti pensare a s. Giovanni Damasceno), armena, copta. In Occidente si considera quale più antico autore di i. (ma è suo contemporaneo Mario Vittorino) Ilario di Poitiers, tuttavia il padre dell’innografia liturgica latina è s. Ambrogio, al quale vanno sicuramente attribuiti almeno 12 o 15 degli i. pervenutici sotto il suo nome: sono suoi, nel breviario, l’Aeterna Christi munera, Aeterne rerum conditor, e lo Splendor paternae gloriae. Nel 6° sec. s. Venanzio Fortunato diede alla liturgia alcuni splendidi i. come il Pange lingua gloriosi e il Vexilla regis prodeunt. Nel 7° e 8° sec. parecchi vescovi spagnoli (tra i quali Isidoro di Siviglia), contribuirono all’accrescimento del patrimonio innologico dei mozarabi. Anche nelle isole britanniche dal 6° sec. all’8° fiorì l’innografia per opera di monaci e vescovi. In seguito, e sino alla fine del 12° sec., l’incremento delle manifestazioni spirituali proprio dell’epoca carolingia favorì l’affermazione di poeti autori di i. nello stesso circolo di Carlomagno, basti ricordare Paolo Diacono con il suo i. su Giovanni il Battista, Ut queant laxis resonare fibris. Nel 9° sec. vanno ricordati i benedettini: Rabano Mauro, il cui inno sull’Ascensione, Festum nunc celebre magnaque gaudia, fu largamente diffuso, così come i suoi i. a s. Michele, l’i. dei martiri, quello famoso della Pentecoste (Veni creator spiritus). Nel 10° sec. la poesia innologica fiorì in alcuni chiostri, e nell’11° sec. si segnalano poeti come Fulberto di Chartres, s. Odilone, papa Leone IX, seguiti da Abelardo, Adamo di San Vittore, s. Tommaso d’Aquino, s. Bonaventura. Durante i secoli successivi l’innografia continuò a fiorire ma con minore forza e frequenza.

Notevole importanza ebbe l’innografia nella Riforma protestante i cui capi (specialmente Lutero, ma anche Zwingli e Calvino) furono tutti autori di inni. Tale innografia, largamente coltivata in Germania, nei Paesi Bassi, nei paesi scandinavi, in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, nonché fra i riformati francesi, non essendo più scritta in latino, rientra nella storia delle singole letterature nazionali.

L’innologia è il ramo delle scienze storico-filologiche ed ecclesiastiche che studia gli inni religiosi, sotto l’aspetto sia letterario, sia della liturgia e devozione privata.