etologia

Studio comparato del comportamento animale, con l’assunto che specifici moduli comportamentali caratterizzino e distinguano ciascuna specie al pari dei caratteri morfologici. Scopi primari dell’e. sono la descrizione del comportamento animale e la sua interpretazione dal punto di vista funzionale, causale, ontogenetico e filogenetico. Questa sua trasversalità le ha permesso di fungere da luogo d’incontro di discipline di orientamento diverso, quali fisiologia, ecologia e zoologia, da un lato, scienze sociali e discipline psicologiche, dall’altro.

Approcci e metodologie

L’e. si è sviluppata gradualmente: una prima fase descrittiva si è occupata dell’analisi del comportamento del singolo individuo (abitudini alimentari), dei rapporti tra individui della stessa specie (comportamento sessuale, comportamento aggressivo, cure parentali) e dei rapporti tra individui di specie diversa (predatore-preda, parassita-ospite, territorialismo). Tra il 1930 e il 1940 l’e. ha iniziato a occuparsi dapprima dell’analisi del comportamento istintivo, degli stimoli che lo provocano e del suo significato adattativo ed evolutivo e, in seguito, ha affrontato i problemi connessi all’apprendimento precoce (➔ imprinting), ai meccanismi di comunicazione tra gli animali, alla cosiddetta ‘trasmissione culturale’ ecc.

Si individuano due tipi di approccio allo studio del comportamento: quello dei fisiologi, interessati ai meccanismi per descrivere e spiegare le manifestazioni comportamentali in termini di funzionamento del sistema nervoso; e quello degli psicologi, interessati al comportamento per sé e di conseguenza alla ricerca di fattori ambientali e storici capaci di influenzarne sviluppo ed evoluzione. Un’analisi fisiologica completa è proponibile solo per i riflessi più semplici. Un altro tipo di approccio è stato sviluppato dal 1975 in poi dalla scuola sociobiologica di E.O. Wilson, che tenta di spiegare le basi biologiche e i meccanismi evolutivi sottesi al comportamento sociale − incluso quello della specie umana − utilizzando il metodo comparativo, ossia il confronto tra specie anche molto distanti evolutivamente, integrando dati etologici, ecologici e genetici ed enfatizzando il ruolo della selezione naturale come forza motrice della socialità.

Le scuole che si occupano del comportamento animale sono due. La scuola comportamentistica (o scuola americana), fondata da J.B. Watson e il cui esponente maggiore è stato B.F. Skinner, cerca di dedurre leggi generali del comportamento attraverso lo studio di organismi sottoposti in laboratorio a vari tipi di stimoli artificiali e considera tutto il comportamento come il risultato di processi di apprendimento. La scuola etologica (o scuola europea), fondata da K. Lorenz e N. Tinbergen, studia gli animali principalmente nel loro ambiente naturale; questo metodo pone in evidenza il carattere adattativo dei comportamenti animali e, studiando il comportamento di organismi affini, ricostruisce le modificazioni comportamentali prodottesi durante l’evoluzione per mezzo della selezione naturale.

Caratteristico dell’e. è il metodo comparato, cioè lo studio di schemi di comportamento in specie affini: le tecniche comunemente usate sono l’osservazione diretta in natura, la fotografia, la cinematografia ecc. La rappresentazione schematica di una sequenza comportamentale che il soggetto esibisce è detta etogramma. L’etogramma serve a stabilire la probabilità e la successione di una determinata azione di un animale in relazione alle motivazioni interne o esterne, naturali o sperimentali. Gli spostamenti degli animali vengono studiati con vari metodi di marcaggio, mentre per studiare l’effetto di alcuni stimoli si fa uso di modelli che riproducono un animale o una sua parte. Gli stimoli che colpiscono gli animali (luce, vibrazioni acustiche, sollecitazioni meccaniche, odori ecc.) sono percepiti dai recettori, generici o specializzati, localizzati negli organi di senso o sparsi sulla superficie corporea. Ma non tutti gli stimoli che colpiscono un organismo evocano una risposta: essi vengono filtrati dall’organismo che risponde ad alcuni e ignora altri.

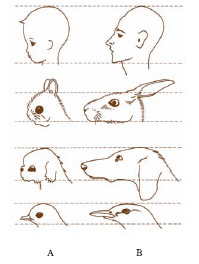

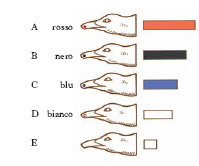

K. Lorenz ha postulato un meccanismo centrale (meccanismo scatenante innato) che realizza una scelta delle informazioni in arrivo (fig. 1). Un’analisi del meccanismo scatenante innato è stata realizzata da N. Tinbergen e collaboratori (fig. 2). Nel corso di queste ricerche si è anche osservata l’esistenza di stimoli supernormali, che evocano una risposta di maggiore intensità rispetto allo stimolo chiave (fig. 3).

Il comportamento animale

Un argomento cardine dell’e. è rappresentato dallo studio del comportamento istintivo (non influenzato da esperienze precedenti), geneticamente determinato e caratteristico della specie, che si contrappone al comportamento acquisito o appreso (influenzato da esperienze precedenti). Le caratteristiche principali del comportamento istintivo sono: a) specificità: ogni organismo ha il comportamento istintivo caratteristico della sua specie; b) uniformità e costanza: i comportamenti istintivi sono uniformi tra i vari membri della specie e costanti per tutta la durata del ciclo vitale; c) preformazione: il comportamento istintivo si manifesta fin dalla sua prima esecuzione nella sua forma completa e definitiva; d) ignoranza dello scopo: l’animale non ha coscienza del fine cui tende il suo comportamento istintivo; e) rigidità: il comportamento istintivo non si modifica anche se vengono modificate le circostanze esterne. Un’analisi classica del comportamento istintivo è stata fatta da N. Tinbergen sul pesce spinarello; da quest’analisi è sorto il concetto di stimolo chiave o evocatore, cioè di entità stimolanti che fanno scattare l’inizio di una trama motoria stereotipata. In molti casi vari stimoli chiave evocano una medesima risposta; quest’addizione di stimoli è detta sommazione eterogenea e ha la funzione di contribuire al raggiungimento di un valore soglia, al di là del quale scatta la risposta stereotipata.

Nel comportamento animale possono essere schematicamente distinte tre fasi: a) ricerca dell’obiettivo (comportamento appetitivo); b) comportamento orientato al raggiungimento dell’obiettivo, una volta individuato (in questo caso si distingue la fase di reperimento dell’obiettivo, detta stimolo liberatorio, e la fase di utilizzazione di quest’obiettivo, detta atto consumatorio); c) fase di riposo susseguente al raggiungimento dell’obiettivo stesso.

Il comportamento appreso, influenzato dalle esperienze precedenti dell’animale, è anch’esso geneticamente determinato, sia pure in maniera indiretta; sono infatti determinate geneticamente la capacità di apprendimento e la memoria. Campi particolari del comportamento appreso sono l’apprendimento precoce, o imprinting, e la trasmissione culturale. Quest’ultima si realizza negli Uccelli e Mammiferi e consiste nel sapere utilizzare le esperienze compiute da un altro individuo della stessa specie e osservate come spettatori. Esistono esempi interessanti di trasmissione culturale in molte specie, ma il massimo sviluppo di questo fenomeno si ha nella specie umana, ed è uno dei fattori determinanti del rapido evolversi del comportamento.

Infine altri campi di indagine dell’e. sono rappresentati dallo studio del territorialismo, delle società animali, delle gerarchie, dei mezzi di comunicazione tra gli animali ecc.